Petrograd fit les heures de gloire de Trotsky. Mais il y

vécut en définitive très peu. Et les années

décisives de son destin politique s'écoulèrent

pour lui à Moscou entre 1918 et 1927 : un séjour de dix

ans, tel qu'il n'en connut pas dans sa vie d'adulte, dans aucun

pays.

Il ne connaissait de Moscou que la prison Boutyrki où il

était passé après sa période de militantisme

de Nikolaiev et où il s'était marié avant de

partir en déportation. C'est sans superstition que le

gouvernement soviétique décida de retenir la solution

la plus simple : le logement au Kremlin, l'ancienne

résidence des tsars, des dirigeants du parti et de l'Etat.

Les Trotsky furent logés dans l'aile Cavalier. Natalia

Ivanovna raconte :

« Nous eûmes au Kremlin l'appartement d'un haut fonctionnaire,

plusieurs pièces en enfilade. Le cabinet de travail de Lev Davidovitch

était tout en bois de Carélie, luisant et presque doré. [...] Lev

Davidovitch me reçut, quand j'arrivai avec les enfants, très amusé par

cette installation. "Enfin, disait-il avec humour, un bel appartement!

" [2]. »

L'appartement de l'aile Cavalier communiquait directement avec

la salle à manger des commissaires du peuple où se

tenaient parfois les réunions du bureau politique.

Lénine, d'abord proche voisin, s'éloigna dans un autre

bâtiment. Staline habitait initialement dans le même

bâtiment, l'appartement d'en face. Les dirigeants de

l'exécutif des soviets, Enoukidzé et Kalinine,

logeaient dans le même couloir. Il y eut des conflits avec

Staline qui ne respectait pas le règlement interdisant

les voitures dans ce secteur après dix heures du

soir [3], puis quand il

réclama comme appartement des pièces

réservées au musée [4].

En été, la famille quitta les quatre grandes

pièces du Kremlin pour aller à la campagne –

l'été seulement – à Arkhangelskoié dans

une demeure qui avait appartenu à un Moscovite fortuné.

Les immenses salons du rez-de-chaussée étaient

consacrés à un musée public. Proche des bois, la

maison ne comportait que deux pièces habitables, au premier

étage, auquel on n'accédait que par une sorte

d'échelle, et la tuyauterie, abîmée par le gel,

n'avait pas été réparée, mais Trotsky

expliqua en riant à Rosmer que c'était bien suffisant

pour les nouveaux maîtres soviétiques [5] !

Dans ce cadre, à partir de la fin de la guerre civile,

Trotsky menait une vie beaucoup plus réglée, tout

à fait réglée même, étant donné ses

goûts et ses besoins. Natalia Ivanovna

l'évoque :

« Lev Davidovitch est extrêmement méthodique dans son travail ; il

entend fournir un effort maximum sans s'épuiser. Ses habitudes, fixées

depuis la jeunesse, sont de ponctualité, d'attention, d'horaires bien

observés, et il les impose autour de lui. Il n'admet pas de retard pour

les séances et les rendez-vous. Il a horreur du bavardage, du

laisser-aller, du travail négligé, et il réussit sans peine à

s'entourer de collaborateurs sérieux, de sorte qu'à une époque de

désordre, le commissariat à la Guerre, le conseil supérieur de la

Guerre, les autres bureaux qu'il dirige et son secrétariat personnel

donnent un exemple de bon fonctionnement que l'on commente à Moscou

tantôt avec éloge, tantôt avec hostilité [6]. »

Trotsky se lève vers sept heures trente et se rend à

son bureau pour y être présent à neuf heures

exactement. La plupart du temps, il revient déjeuner au

Kremlin vers une heure trente et s'accorde un repos allongé

de trois quarts d'heure au plus au milieu des siens avec lesquels

il se détend. C'est l'heure à laquelle ses filles

viennent le voir – pendant qu'elles habitent à Moscou

–, et elles protestent vivement contre le refus du

père d'aborder à ce moment et dans ce cadre les

questions politiques. Selon le témoignage de Natalia

Ivanovna, il n'eut réellement jamais le temps de raconter

ses voyages et ce qu'il avait vu. Mais il aimait parler des

hommes, de leurs caractéristiques, de leurs qualités

plus que de leurs défauts.

Trotsky ne fume pas – sans doute depuis la

révolution, puisqu'il fumait encore dans son exil espagnol.

Il proteste contre les fumeurs – son ami Rakovsky en est

un, invétéré – et ce qu'il appelle leur

« saleté », les cendres sur leurs vêtements,

les mégots qu'ils écrasent ou non, n'importe où,

sans se préoccuper des traces qu'ils laissent. Il ne boit

d'alcool que dans des circonstances exceptionnelles et pour

honorer un hôte. Réunions ou travail, sa journée

se termine entre minuit et deux heures du matin. Avec ses

camarades de la direction, il a des rapports cordiaux de bonne

camaraderie, mais pas de relations mondaines, visites ou

réceptions. En 1938 encore, il parle avec indignation

d'une réception chez Kamenev, en 1920, dans le

« corridor blanc », à l'occasion d'un

Noël ou d'un Nouvel An, qui lui parut le comble du

conformisme néo-bourgeois et qu'il quitta en claquant la

porte [7]. Il a le sens

de l'humour, mais abhorre la vulgarité – les

anecdotes, souvent graveleuses, de Radek, par exemple

– et se montre plutôt pudibond dans son langage

et son comportement. Il est très sensible à la

personnalité comme à la beauté féminines,

ainsi que le montrent les qualificatifs qu'il utilise pour

célébrer la magnifique Larissa Reissner : « Pallas

de la Révolution », « belle jeune femme qui avait

ébloui bien des hommes », « brûlant

météore », « déesse

olympienne » [8]. Sur cette question, Max Eastman écrit en 1925 :

« J'imagine qu'il y a eu suffisamment d'idylles dans la vie de

Trotsky pour occuper un biographe réellement consciencieux pendant

plusieurs années. Il semble qu'il ait peu à peu perdu cette méfiance

cachée sous une certaine rudesse qui caractérisait ses rapports de

garçon avec les filles – ou qu'il en ait gardé juste assez pour rendre

son charme tout à fait fatal. Si l'on en juge par la réputation qu'il

conserve dans l'esprit de ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse, il

appartenait à l'école d'Engels, pas à celle de Marx dans cet important

domaine. Natalia Ivanovna est la meilleure et la plus chère amie de

Trotsky, sa compagne de tous les jours. elle est la mère de ses fils

... Et, pour résumer nombre de choses qui ne sont pas l'affaire du

biographe contemporain, Aleksandra Lvovna est aussi son amie [9]. »

J'avoue n'avoir pas creusé cet aspect de la vie de

Trotsky, une fois établie son attitude générale.

D'accord avec Van pour relever l'élément de flirt

dans ses relations avec Clare Sheridan, perceptible dans les

souvenirs de l'artiste britannique [10], j'aimerais seulement signaler une

remarque de Silone :

« Il connaissait peu l'Italie où il n'avait fait que passer, mais

il l'évoquait avec plaisir, car elle lui rappelait, comme il me le dit,

"une belle amitié", les quelques mots d'italien qu'il connaissait

étaient en effet gracieux et trahissaient une origine féminine [11]. »

Avec la fin de la guerre civile, Trotsky découvre la

pêche et la chasse qui vont être, pendant le reste de

sa vie, ses seules distractions réelles, son unique moyen de

se détendre et de se reposer. C'est Mouralov qui l'a

entraîné à la chasse, mais son vrai maître

est un technicien auquel il a rendu hommage, Ivan

Vassiliévitch Zaitsev, du village de Kolotchino, au

bord de la Doubna et de marécages riches en gibier à

plume [12]. Il passe

aussi des heures à la pêche. Natalia Ivanovna

raconte :

« Se trouver sur l'eau pâle, entre les roseaux à l'aube, en

compagnie d'un vieux chasseur et guetter le canard sauvage ou tendre

les filets ; gravir les pentes d'un bois glacé, grandiose, semé de

moraines, pour finir par abattre un ours brun, c'était du vrai

délassement et un contact revigorant avec la terre, l'eau, la neige, le

vent... C'était aussi une sorte de combat et un temps de méditation [13]. »

On sait que c'est à la chasse dans les marais de

Zabolotié qu'il contracta sa fameuse fièvre de

1923-1924. Sur ce point, qui constitue, aujourd'hui encore, le

plus grand mystère de sa vie physique, Natalia Ivanovna

donne un témoignage, qui est un constat

d'ignorance :

« La capacité de travail de Lev Davidovitch fut toujours très grande, on pourrait même dire exceptionnelle.

Il vivait littéralement sous pression, suivant à la fois vingt

affaires, se documentant, étudiant, traitant de littérature,

d'économie, de politique intérieure et internationale. Sa santé

cependant commence à fléchir bizarrement ; il souffre de fièvres

malignes qui l'affaiblissent, l'obligent assez souvent à garder le lit

ou à se réfugier dans les maisons de repos du Caucase. Les médecins et

notamment notre ami Gétié diagnostiquaient une variété de paludisme,

mais ne dissimulaient pas la difficulté de formuler un diagnostic plus

complet. Il semble bien que le tempérament nerveux, la sensibilité très

vive, de Lev Davidovitch se manifestaient – contre sa forte volonté –

par ces malaises pendant les périodes d'hypertension intellectuelle. Il

avait auparavant souffert de troubles gastriques souvent à la veille

d'intervenir dans des assemblées. Il ne devait jamais guérir des

fièvres qui l'abattaient au cours des luttes [...]. Alité, il

continuait à travailler, lisant, annotant et dictant [14] »

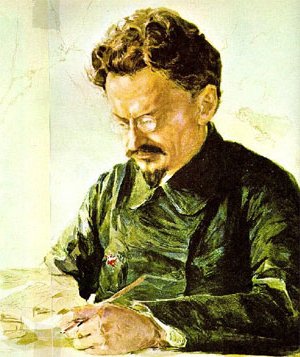

Clare Sheridan a sculpté, en octobre 1920, le buste de

Trotsky. Elle ne l'a pas connu avant la révolution, mais se

hasarde pourtant à suggérer une transformation et

esquisse un portrait psychologique intéressant :

« Maintenant, il est devenu lui-même et a inconsciemment développé

une nouvelle individualité. Il a les manières et l'aisance d'un homme

né pour une grande position. Il est devenu un homme d'État, un

gouvernant, un dirigeant. Même si Trotsky n'était pas Trotsky et si le

monde n'avait jamais entendu parler de lui, on apprécierait encore son

esprit très brillant. La raison pour laquelle j'ai trouvé son portrait

beaucoup plus difficile à sculpter que je ne l'escomptais, tient à sa

triple personnalité. C'est un homme très instruit, très cultivé ; c'est

un homme politique ardent, déchaîné ; et il peut être un écolier rieur,

espiègle, avec une fossette dans la joue. Ces trois êtres, je les ai

vus successivement et j'ai eu à les faire converger dans mon

interprétation en argile [15]. »

Natalia Ivanovna, elle aussi, travaille : elle assure au

commissariat du peuple à l'Instruction publique la direction

des musées et monuments historiques – domaine où

elle est très compétente.

Les filles du premier mariage sont devenues des femmes, de

jeunes mères de famille. Au début des années

vingt, Zinaida (Zina, Zinouchka), qui dirigeait à seize ans

le journal des Jeunesses communistes de Petrograd, est

enseignante à Moscou. D'un premier mariage avec Zakharov,

elle a une petite fille. Divorcée, remariée avec un

autre enseignant, P.I. Volkov, elle a un petit garçon,

Vsiévolod, né en 1926. Le couple part enseigner en

Crimée. Nina, elle, s'est également mariée

très jeune et son aîné, Lev, est né en 1920

alors qu'elle n'avait que dix-huit ans. Son mari, Man Nevelson,

est à peine plus âgé. Mais ses connaissances et

son caractère lui promettent un bel avenir. Il était

lycéen quand il a rejoint le parti en 1917. Engagé en

1918 dans l'Armée rouge, il a gravi rapidement les

échelons de la hiérarchie des commissaires: au milieu

de 1920, lors de l'offensive contre la Pologne, il était

chef du département politique de la 5° armée.

Démobilisé à la fin de l'année, il a repris

ses études, est devenu économiste. Ils ont eu un

deuxième enfant. Nous ignorons à quelle date les deux

jeunes femmes ont été frappées du mal terrible qui

enleva prématurément tant de femmes et d'hommes

de leur génération : toutes les deux sont

tuberculeuses.

Trotsky est donc grand-père avant que son dernier fils

ait atteint l'âge adulte ... De son mariage avec Natalia

Ivanovna, il a eu deux garçons qui portent le nom de famille

de leur mère. L'aîné est appelé Lev

(Léon), comme son père, mais est pour tous Ljova. Le

cadet, Sergéi, est pour tous Sérioja. La famille est

unie, et les deux garçons y tiennent une grande place, mais

les longues absences du père, les obligations

professionnelles de la mère, n'en ont pas fait des enfants

« couvés » et leur ont laissé

une grande liberté et beaucoup d'initiative.

Ljova s'est vieilli d'une année pour pouvoir adhérer

avant l'âge requis aux Jeunesses communistes, où il

commence à militer avec les ouvriers boulangers. Il obtient

plusieurs fois, alors qu'il n'a pas quatorze ans, l'autorisation

d'accompagner son père au front, et il est à ses

côtés sur le front polonais, en veste de cuir, lui

aussi [16]. Il n'a pas

seize ans qu'il refuse de monter dans l'auto de fonction de son

père, pour manifester son refus personnel d'un

privilège. Il quitte l'appartement du Kremlin pour aller

vivre dans le foyer des étudiants prolétariens, puis

dans une « commune » au goût des jeunes

communistes de l'époque. Après ses études

secondaires, étudiant à l'Institut technique

supérieur de Moscou, fasciné autant par les

mathématiques pures que par le métier d'ingénieur,

il participe à tous les travaux volontaires : «

Samedis communistes », liquidation de l'analphabétisme,

répétitions pour ses camarades sortis de la Rabfak. Il

a la passion de la politique, s'est jeté en 1923 dans les

activités de l'Opposition ; il est, avec sa camarade

Nina Vorovskaia, fille d'un vieux-bolchevik assassiné par un

blanc, l'un de ses organisateurs dans les J.C. Il s'est

marié très jeune avec Anna, jeune et belle

ouvrière moscovite et ils ont un fils, né en 1926,

appelé Lev comme son père, son grand-père et son

cousin.

Sérioja est doué, lui aussi, d'une grande

intelligence et d'une force de caractère peu commune.

Porté vers la musique et la littérature dés

l'enfance, il se tourne à l'adolescence vers les

mathématiques et la technique. Il reste féru de sport

et, quittant, lui aussi, la famille, va vivre et travailler dans

un cirque, avant d'entreprendre des études supérieures.

Il n'a jamais voulu adhérer aux Jeunesses et a

fortiori au parti, ne parle jamais de problèmes

politiques. Résolument apolitique, il est pourtant

profondément solidaire de son père, mais au plan

personnel seulement.

Trotsky n'a plus ses parents. On se souvient de la mort de sa

mère au temps de l'exil à Vienne. Il a revu son

père au début de la guerre civile. Natalia Ivanovna

raconte :

« C'est au début de notre séjour au

Kremlin que le père de Trotsky arriva à Moscou. Le

vieil homme, soudain ruiné par la révolution,

soixante-dix ans, avait quitté son village de Yanovka,

franchi à pied quelque deux cents kilomètres

entre Kherson et Odessa, à travers un pays dangereux.

Plusieurs fois interrogé sur les routes par des groupes de

partisans, il avait failli se faire écharper. Pour les

rouges, qui ne connaissaient que le nom de Trotsky, le

vieillard était un bourgeois-paysan, un koulak. Les blancs

reconnaissaient en lui le père de l'exécrable Juif

Bronstein-Trotsky. Père et fils se revirent avec affection.

Il nous conta qu'on lui avait tout pris et que, du reste, il

avait tout abandonné de bon gré à la

révolution: terres, constructions, chevaux, bétail. Son

sens de l'équité le rendait favorable à la cause

populaire. Le rôle que jouait son fils l'enorgueillissait

peut-être, mais il n'en laissa rien paraître. Il dit

avec un petit éclair de malice dans les yeux quelque chose

comme ceci: "Les pères travaillent, travaillent, pour

acquérir quelque aisance pour leurs vieux jours; et puis les

fils font la révolution..." Il reçut du travail dans

une exploitation agricole nationalisée. Il s'y montra

capable. Il y mourut à la tâche, vers 1922, pas loin de

ses soixante-quinze ans [17] [a]. »

Il faut ajouter au cercle familial celle que Victor Serge

appelle la « babouchka » (la

grand-mère) Aleksandra Lvovna Sokolovskaja, la première

femme de Trotsky, mère de Zinaida et de Nina,

grand-mère de quatre de ses petits-enfants, aimant

tendrement d'amour maternel les deux garçons de Natalia

Ivanovna. Elle réside normalement à Léningrad mais

demeure toujours très proche : ne garde-t-elle pas

souvent les petits-enfants ? Il ne semble pas que d'autres

membres de la famille aient compté : Olga, la sœur

de Trotsky, de quatre ans plus jeune que lui, mariée à

L.B. Kamenev, n'est pas particulièrement proche ;

frères ou sœurs, cousins, ne sont pas mentionnés

dans les travaux consacrés à Trotsky, à

l'exception du cousin Spenzer auquel il a envoyé Eastman

à la recherche de documentation sur sa jeunesse.

Évoquant l'entourage de la deuxième partie des

années vingt à Moscou, Natalia Ivanovna

écrit :

« On reprochait couramment à Lev Davidovitch un certain manque de

sociabilité. Le fait est qu'il ne tutoyait personne, que nous ne

faisions ni ne recevions de visites – faute de temps, tout d'abord –,

qu'il n'allait que rarement au théâtre, bref que le cercle de nos

relations personnelles était étroit et conditionné par le travail ou la

lutte politique [18]. »

De fait, le nouveau rythme de la vie politique, la force

même du combat font que, pour la première fois, Trotsky

n'apparaît plus comme un homme seul. Il n'existe certes pas

de « trotskystes » comme s'acharnent à

le répéter les apparatchiki, mais il y a

incontestablement des fidèles de Trotsky, des amis,

des camarades, vieux et jeunes.

Le plus ancien de tous est sans doute celui qui est alors le

plus éloigné géographiquement. Kristian

Georgévitch Rakovsky [19], qui le connaît depuis 1903, est son ami

depuis l'immédiat avant-guerre et le séjour de Trotsky

en Roumanie au temps de la seconde guerre balkanique. C'est un

personnage extraordinaire que ce fils de riches

propriétaires, devenu révolutionnaire dans l'enfance,

et qui a milité au premier rang dans plusieurs partis

socialistes – sans oublier le parti français –

avant la guerre. Après avoir joué pendant la

Première Guerre mondiale un rôle déterminant dans

l'organisation de la conférence de Zimmerwald, il a

collaboré à Naché Slovo et l'a

probablement financé. Jeté en prison par la

réaction roumaine, libéré par la révolution

russe, il a guerroyé, dirigé l'administration politique

de l'Armée rouge, présidé le conseil des

commissaires du peuple d'Ukraine. Il s'est dressé, parmi les

premiers, contre la politique de russification des minorités

menée par Staline. En 1923, il a été envoyé

comme ambassadeur à Londres, un véritable exil, par

lequel on cherchait à le couper de l'Opposition et de

l'énorme influence dont il dispose en Ukraine.

En 1925, il est affecté à Paris où le cercle de

ses amis personnels est celui même des Trotsky, Alfred et

Marguerite Rosmer en tête. Trotsky l'a-t-il souvent

rencontré en cette période ? On peut le supposer.

En avance sur son temps et, comme tous les bolcheviks,

passionné de techniques avancées, Rakovsky

n'hésite pas à utiliser l'avion pour de brefs voyages

à Moscou où il est impensable qu'il ne rencontre pas

son ami. Ce dernier mentionne, presque par hasard, un voyage

aérien de Rakovsky et I.N. Smirnov, venus le visiter au

printemps 1924 à Soukhoum – un geste du

secrétaire de l'exécutif des soviets, Enoukidzé,

qui rendit ce voyage possible [20]. Nous savons aussi qu'en 1927, Natalia

Ivanovna séjourna à Paris, de mars à octobre dans

l'appartement des Rakovsky, voyagea en France avec eux et fit une

cure à La Bourboule [21].

Rakovsky est un ami à la dimension de Trotsky. Il

continue à se distinguer par son immense culture, son

charme irrésistible, sa compétence universelle, sa

bienveillance et sa serviabilité, sa constante bonne humeur,

son sang-froid et son courage à toute épreuve. Il est

alors, sans aucune discussion possible, le plus éminent des

diplomates soviétiques, et ce n'est pas sans raison que tous

les anticommunistes de France lui vouent une haine

irréconciliable et réussissent même en 1927 à

le faire déclarer persona non grata.

Il est resté un pur et, dans le voyage de retour qu'ils

font dans le même wagon, le fils de paysans Panait Istrati

découvre avec stupeur que l'ambassadeur porte sous son frac

des chemises élimées ou rapiécées [22]. « Rako »

est, pour Trotsky, l'Ami dans toute l'acception du terme.

Nikolai Ivanovitch Mouralov [23] est un tout autre type d'homme. Cet agronome de

stature impressionnante et à la grosse moustache, fils de

paysans, est entré au parti au début de 1903, s'est

distingué par son courage en 1905 en se frayant, les armes

à la main, un chemin dans la foule surexcitée des

pogromistes Cent-Noirs, a fait de la prison, animé une

auberge populaire – centre d'éducation. Dirigeant de

la section des soldats du soviet de Moscou, il y est membre du

comité militaire révolutionnaire. Il a été

nommé ensuite commandant de la région militaire de

Moscou, poste auquel il est revenu en 1921, après des

commandements à l'est et dans la 12° armée, il

devient également inspecteur général de

l'Armée rouge. Il est lié à Trotsky depuis 1918 et

a été, en 1923, l'un des signataires de la

déclaration des Quarante-six. Il est très

différent de Trotsky, sait rire bruyamment, jurer à

l'occasion, tranche, par sa jovialité, sur la raideur de son

ami qu'il a entraîné, pour son plus grand bien, dans

les parties de chasse et de pêche.

Ivan Nikititch Smirnov [24] est de la même génération que

Mouralov. Ce fils de paysan a été cheminot, puis

ouvrier d'usine, mécanicien de précision. Il a

derrière lui des années de prison et d'exil. Il est

surtout connu pour le rôle qu'il a joué dans la

soviétisation de l'Extrême-Orient

soviétique, à partir de 1920, qui lui a valu

d'être surnommé « le Lénine de la

Sibérie ». Mais c'est à Sviajsk, devant Kazan, que

Trotsky et lui se sont connus. Là, dans les

épouvantables conditions que l'on sait, son courage

tranquille, ses exigences sans limites à l'égard de

lui-même, sa sérénité et sa lucidité lui

ont valu d'être surnommé « la conscience du parti

». De lui, Larissa Reissner, qui n'était pas

facilement impressionnable écrit que l'on sentait qu'« au pire moment, il serait le plus fort et le plus

dénué de peur » et qu'il avait été

devant Kazan « le critère moral suprême et la

conscience communiste [25] ». Victor Serge résumera plus tard sa

personnalité en écrivant qu'il « incarnait,

sans gestes ni phrases, l'idéalisme du parti [26] ». Il est

devenu commissaire aux P.T.T. en 1923 et le restera jusqu'en

1927. Natalia Ivanovna se souvient de lui, « grand, mince,

avec un visage aux traits fins, des lunettes, blond, bienveillant

et travailleur [27] ». Il était avec Rakovsky, en 1924, dans

la petite escapade aérienne à Soukhoum.

A.A. Joffé [28], « grand malade d'aspect imposant, au visage

assyrien, esprit indépendant et incorruptible [29] », écrit

Natalia Ivanovna, est, comme Rakovsky, un ami de l'avant-guerre.

Ils se sont connus à Vienne, où il était l'ami et

le mécène, l'homme de la liaison de la Pravda

avec la Russie. C'est lui qui a ouvert à Trotsky l'univers

viennois de la psychanalyse, la maison d'Alfred et Raïssa

Adler. Il a été l'un des grands diplomates de la Russie

révolutionnaire, ambassadeur en Allemagne, en Chine, en

Autriche. Pendant toutes ces années, il est rarement à

Moscou, mais lorsqu'il y est, avec sa toute jeune femme, Maria

Mikhailovna, il rencontre longuement Trotsky qui aime à

l'interroger, à l'écouter, apprendre de lui. A partir

de 1925, les deux hommes sont de nouveau très proches dans

le travail, puisqu'il est devenu l'adjoint de Trotsky à la

commission des concessions.

C'est là le cercle étroit des amis intimes, ceux de

l'exil, puis de la guerre civile. Mais, au-delà, il y a un

cercle plus large, d'autres qui, pour n'être pas des amis au

sens le plus étroit du terme, n'en sont pas moins des

camarades très chers et qui entretiennent avec Trotsky ou

Natalia Ivanovna des relations affectueuses.

E.A. Préobrajensky [30] a trente et un ans en 1917 et pourtant c'est un

vieux-bolchevik, entré au parti en 1905, qui a

participé à l'insurrection de Moscou. Il a

derrière lui des années de prison et d'exil en

Sibérie, a milité en 1917 dans l'Oural avant de venir

à Moscou travailler à la Pravda. Communiste de

gauche en 1918, secrétaire du parti en 1920-1921,

porte-parole de l'opposition des Quarante-six en 1923 et à

la XIII° conférence, il s'est ensuite quelque peu

spécialisé dans les questions économiques. C'est

aussi un chasseur passionné qui a souvent partagé avec

Trotsky ses instants de détente dans la chasse aux canards

sauvages. Il a écrit des études savantes comme des

ouvrages de vulgarisation. Sa compagne, Paulina S. Vinogradskaia,

sociologue et spécialiste de la question

« féminine », est, elle aussi, proche

des Trotsky.

L.S. Sosnovsky [31]

a vingt-sept ans en 1917. Il a commencé à distribuer

l'Iskra à treize ans. Il a émigré

après la révolution de 1905, assisté à Amiens

au congrès de la C.G.T. qui a adopté la fameuse Charte.

Il est allé plusieurs fois en prison, mais, dans

l'intervalle, s'est affirmé comme l'un des meilleurs

journalistes du Parti bolchevique. Il est à la

Pravda, considéré comme le meilleur journaliste

soviétique de son époque et respecté comme tel. Sa

plume acérée le fait, dans les débuts du

régime, redouter des puissants. Ses billets dans l'organe

central du parti savent trouver le trait qui dénonce et

disqualifie le bureaucrate. Pendant plusieurs années, il a

été rédacteur en chef du journal paysan

Bednota et ne ménage pas les koulaks. Natalia

Ivanovna parle de son intrépidité.

Dans le cercle des proches, il y a aussi les anciens de

l'Armée rouge, ceux des heures les plus difficiles de la

guerre civile. Le Letton Karl Ivanovitch Grünstein est un

ancien bagnard et un ancien de Sviajsk. Ce bolchevik de 1904 a

été commissaire politique, notamment de la 5e

armée, puis, a commandé une division. Pendant des

années, il commande l'Ecole de l'Air, qui forme les cadres

de l'aviation rouge ; il préside en même temps aux

destinées de la Société des anciens forçats

prisonniers politiques, dont il est le secrétaire actif. Sa

femme, Revecca Ashkenazi, militante aussi, est également

liée aux Trotsky.

V.D. Kasparova, née Djvadovka, communiste d'origine

tatar, est entrée dans le parti à dix-neuf ans, en

1904. D'abord commissaire politique dans l'Armée rouge

pendant la guerre civile, elle est devenue secrétaire du

bureau pan-russe de leur organisation et, à ce titre, une

proche collaboratrice du commissaire du peuple à la Guerre.

Après la guerre civile, elle est passée à

l'Internationale communiste et a dirigé la section

« Orient » de son secrétariat

féminin, y devenant spécialiste de la

« question féminine » en Orient.

Parmi les relations cordiales, Natalia Ivanovna mentionne

également L.P. Sérébriakov, un ancien ouvrier qui

a été secrétaire du parti, homme de masse à

l'esprit conciliateur [32]; N. V. Krestinsky [33], dont on a fait un ambassadeur à Berlin pour

l'éloigner, lui aussi ancien secrétaire du

parti ; sa femme, une vieille militante ; V.A.

Antonov-Ovseenko [34], révoqué en 1923 de son poste à la

tête de l'administration politique de l'Armée rouge,

affecté ensuite dans la diplomatie, ancien de Naché

Slovo, hostile en 1926 à l'alliance avec Zinoviev ;

l'écrivain et critique littéraire A.K. Voronsky, le

directeur de la revue Krasnaia Nov'.

Il faut faire une place à part à Radek [35] dont l'esprit, souvent

étincelant et parfois douteux, ne plaisait pas toujours

à Trotsky, qui appréciait pourtant ses capacités

intellectuelles, son art de saisir le concret, de trouver la

bonne formule, son talent de journaliste et de vulgarisateur. A

partir de 1925, il est doyen de l'Université Sun Yat-sen

à Moscou, vit avec Larissa Reissner, qui a été

commissaire politique de la flottille de la Volga. On raconte

qu'il réussit à la troubler en lui assurant que Trotsky

souhaitait lui faire un enfant, car elle était la plus belle

et lui le plus intelligent...

L.G. « Iouri », Piatakov [36], plus jeune de presque une

génération – onze ans de moins

– est considéré comme l'un des hommes les

plus intelligents du parti ; mais c'est aussi un dirigeant,

l'un des six mentionnés dans le

« Testament », qui a été un

combattant d'un tranquille courage, héros de la guerre

civile en Ukraine. Economiste et administrateur, il est

parti en 1923, sous le pseudonyme d'Arvid, dans la

« commission allemande » en Allemagne, avec

Radek. On dit qu'au cours de la discussion sur le

« cours nouveau » en 1923, il a obtenu la

majorité dans toutes les cellules où il a

représenté l'Opposition. On sait qu'il a longtemps

pressé Trotsky de « modifier » son

caractère, de se montrer « plus

sociable » afin de n'être pas accusé

d'être hautain et dédaigneux [37]. Mais Trotsky ne savait pas comment

faire ce qu'il lui demandait et n'en comprenait sans doute pas la

nécessité. Avec les années, il devient toujours

plus pessimiste et ne reste dans l'Opposition que par

fidélité personnelle.

L'ancien ouvrier A.G. Beloborodov, l'homme qui a appliqué

en 1918 la décision d'exécuter le tsar et sa famille,

est ministre de l'intérieur de la R.S.F.S.R., et Trotsky

l'apprécie beaucoup. Sa femme, Faina Viktorovna lablonskaia,

professeur d'histoire de la Russie à l'Institut du

journalisme, est une vieille amie personnelle de Natalia

Ivanovna [38]. Tous

deux accueilleront en 1927 le couple, lors de son départ

précipité du Kremlin. On peut mentionner aussi S.V.

Mratchkovsky, né en prison de père et mère

prisonniers politiques, bolchevik en 1903, chef de partisans

contre Koltchak, commandant militaire dans l'Oural après la

guerre civile, secrétaire de l'Opposition en 1927, et sa

compagne, l'ancienne tchékiste Nadejda Ostrovskaia. Il y a

aussi B.M. Eltsine, vieux militant de l'Oural, auteur d'un

remarquable Dictionnaire politique, et dont le fils,

Viktor Borissovitch, est l'un des secrétaires de

Trotsky.

Ces gens sont des personnages connus du Gotha bolchevique.

Mais, dans l'univers affectif de la famille, il en est d'autres,

moins connus, plus proches dans la vie quotidienne, un peu plus

distants du fait de la différence d'âge. Ce sont les

collaborateurs de Trotsky depuis 1917 et 1918, auxquels il est

profondément attaché. On sent dans Ma Vie

l'affection et l'estime exceptionnelles qu'il éprouva pour

E.M. Skliansky, jeune médecin militaire, devenu, à

moins de trente ans, son adjoint à la Guerre et qu'il appela

« le Carnot soviétique ». Ecarté en

1924, nommé à la tête de l'industrie textile, il

rencontra Trotsky pour la dernière fois en 1925, à la

veille d'un voyage aux Etats-Unis au cours duquel il allait se

noyer, peut-être accidentellement, dans un lac au cours

d'une sortie [b] [39]. Le

secrétariat du parti refuse d'accueillir dans le mur du

Kremlin l'urne contenant ses cendres et l'envoie dans un

cimetière de banlieue [40]. Trotsky se souviendra de ces représailles qui

lui rappellent le refus de la Pravda de publier la

nécrologie de Glazman [41].

la. G. Blumkine, l'ancien s.r. assassin de l'ambassadeur

allemand en 1918, converti au bolchevisme en prison par Trotsky,

a travaillé dans son secrétariat avant de devenir l'un

des meilleurs spécialistes soviétiques du

renseignement. Rosmer l'a rencontré loin de chez Trotsky,

auquel il demeure totalement dévoué, bien que leurs

rencontres soient rares [42]. Les camarades de la guerre civile, les

« hommes du train », G.V. Boutov, N.M. Sermouks,

I.M. Poznansky et N.V. Netchaiev, sont toujours là. Sermouks

accompagne même Trotsky en Allemagne en 1926 avec un mandat

du G.P.U., pour veiller à sa sécurité pendant ce

séjour hospitalier.

Des nouveaux apparaissent. Viktor Borissovitch Eltsine

était lycéen quand il est entré au parti en

1917 ; il a été commissaire politique dans

l'Armée rouge, au niveau d'une division. Diplômé

de l'Institut des professeurs rouges, il a travaillé à

l'édition des Œuvres, après la

défection de Lentsner. Trotsky a trouvé d'autres jeunes

collaborateurs, vieux révolutionnaires et jeunes

« professeurs rouges ». Ce sont E.B.

Solntsev, historien et économiste, très tôt

exilé dans les missions commerciales – car

l'appareil le redoute comme adversaire –, Grigori Stopalov,

ancien militant clandestin, à vingt ans, contre Denikine,

devenu professeur rouge et collaborateur des Œuvres.

Nous possédons de ces hommes des photographies

préservées dans les papiers de Harvard ou Hoover, et de

brefs portraits tracés par Natalia Ivanovna ou

d'autres : Sermouks était un homme aux cheveux

blond roux et au visage fin, Poznansky « un beau brun,

bien bâti, passionné de musique et de jeu

d'échecs ». Boutov était « petit et

pâle », avait « les yeux

gris ». Nous savons que Trotsky ne les

rencontrait jamais qu'à la tâche, qu'ils lui

étaient attachés jusqu'à la mort, qu'il les

estimait et les aimait.

Ces hommes constituaient-ils, comme Staline et les siens les

en ont accusés à tous les vents, une

« fraction », c'est-à-dire un groupement

illégal à l'intérieur du parti, ayant sa

discipline propre ? La question est aussi absurde que la

plupart des questions de type policier. Les hommes que nous

venons d'énumérer ici étaient pour la plupart de

vieux-bolcheviks liés à Trotsky à un moment ou un

autre de leur vie militante. Tous s'étaient retrouvés

d'accord avec lui, sinon dans la « question syndicale

», du moins dans la discussion sur le « cours nouveau

» et avaient constitué en quelque sorte l'encadrement

des Quarante-six. Parmi eux, Préobrajensky, Piatakov et,

dans une certaine mesure, Radek, avaient été, en

l'absence de Trotsky, les porte-parole de l'Opposition de 1923

dans le débat précédant la XIIIe conférence.

Sur le problème de la démocratie de parti, de

l'omnipotence de l'appareil, sur la politique

économique, sur la tactique de l'Internationale communiste,

ces hommes, avec des nuances, bien sûr, étaient avec

Trotsky, épousaient ses analyses, suivaient l'actualité

de son point de vue. Seul le malaise dans un parti dominé

par la hiérarchie de ses secrétaires pouvait qualifier

de « fraction », voire de

« groupement », la constellation et le

réseau – dont elle était le centre – d'amis

et de partisans des analyses de Trotsky, car l'un et l'autre

étaient l'expression d'un problème politique que

la discussion de 1923 n'avait pas réglé et qui n'allait

cesser de se poser en termes sans cesse aggravés.

Mais il n'est pas possible non plus de dénier toute

existence politique aux amis de Trotsky dont les hommes

mentionnés plus haut, amis et proches camarades,

étaient en fait les dirigeants. Vieuxbolcheviks de

l'Armée rouge, hauts fonctionnaires ou administrateurs,

jeunes professeurs rouges et ouvriers d'usine, ces hommes

n'avaient pas en commun des intérêts personnels et ne

constituaient pas par conséquent une clique. Ils avaient en

commun une analyse politique et constituaient donc un courant

politique, une tendance à l'intérieur du parti. Le

régime interne imposé à ce dernier faisait de la

moindre rencontre entre eux, de la moindre réunion hors du

cadre du parti dans laquelle ils se retrouvaient à plusieurs

une initiative « fractionnelle » passible de

sévères sanctions disciplinaires. On peut en conclure, non sans raison,

que la condamnation des fractions sous le prétexte de la

chasse à l'ennemi intérieur conduisait

inéluctablement à la constitution des courants en

tendances et des tendances en fractions et que la fameuse

« scission » si redoutée avec

l'éventuelle naissance d'un «deuxième parti »

était en réalité le résultat direct de la

répression imposée au parti par ses nouveaux

maîtres de l'appareil.

L'historien se doit cependant de souligner les caractères

originaux des hommes ainsi réunis derrière Trotsky.

Vieux militants – car ils comptent dans leurs rangs pas mal

d'anciens qui ne sont pas au sens strict de «

vieux-bolcheviks », tout en étant, comme Trotsky et

Rakovsky, de vieux révolutionnaires –, ce sont

généralement des hommes aux qualités

intellectuelles et morales éminentes. Ce ne sont pas des

hommes d'appareil, mais des militants de masse. Ils ont connu la

clandestinité et la prison, mais aussi

l'émigration et les vastes horizons du mouvement

international. Moins fonctionnaires que meneurs d'hommes, plus

tribuns ou agitateurs qu'administrateurs, plus

écrivains que rédacteurs de circulaires. Ils sont

au pouvoir et mesurent les dangers de corruption qui les

guettent. Ils croient encore à la révolution

mondiale, à l'avenir socialiste de l'humanité tout

entière. Ils croient dans la force des idées, dans la

fécondité de leurs confrontations, dans la conviction

qui naît de ce combat. Ils ont confiance dans leur parti,

qu'ils veulent reprendre à son appareil, pour lui rendre sa

pureté des années de son combat

révolutionnaire.

Les hommes comme Manouilsky qui, au même moment,

présentent comme un modèle du bolchevisme le militant

qui se comporte en « soldat discipliné, les mains sur

la couture du pantalon, appliquent toutes les

décisions », qualifient de « trotskysme » cette

conception du bolchevisme ... Ceux qui s'intitulent

fièrement eux-mêmes « bolcheviks »,

et « léninistes » et nient l'existence

du « trotskysme », sont pourtant traités

de « trotskystes » et persécutés en tant

que tels.

[a] Dans son

article « On refait un visage au petit

Judas », Sovietskaia Rossia. 27 septembre

1987, le docteur en sciences historiques V.M. Ivanov

écrit : « En 1917, la fortune du

père de Trotsky s'élève à près d'un

million [de roubles]. Quand la révolution éclate, le

fils aide le père à "faire son beurre" dans la

capitale en proie à la famine. » Mais Angelica

Balabanova raconte que Trotsky n'avait même pas pu

procurer à son père une paire de souliers.

[b] Bajanov

assure que l'accident qui coûta la vie à Skliansky

fut préparé et exécuté par les services et,

plus précisément, Iagoda.

[1] L'ouvrage de

base pour les autres personnes que Trotsky utilisé ici est

le livre de G. Haupt et J. J. Marie, Les Bolcheviks par

eux-mêmes. Paris, 1968, où les traductions des

notices biographiques de l'Encyclopédie Granat sont

complétées et « mises à

jour ».

[2] V. Serge,

M.V., I, p. 95.

[3] Trotsky,

« Derrière les Murs du kremlin »,

Œuvres, t. 16, p. 48.

[5] Rosmer,

Moscou sous Lénine, pp. 63-64.

[6] Victor Serge,

V.M., I, pp. 138-139.

[7] «

Derrière les Murs… » op. cit., p.

47.

[8] M.V.,

III, pp. 224-225.

[9] Max Eastman,

The Young Trotsky (ci-après Y.T.), p.

77.

[10] Clare

Sheridan, Russian Portraits, traduction française,

Cahiers Léon Trotsky, n° 2, 1979, pp. 53-64.

[11] Ignazio

Silone, Sortie de Service, Paris, 1966, p. 103.

[12]

M.V., III, pp. 107-108.

[13] V. Serge,

V.M., I, p. 141.

[15] Clare

Sheridan, op. cit., p. 64.

[16] A. Barmine,

op. cit., p. 113.

[17] V. Serge,

V.M., I, pp. 96-97.

[19] P.

Broué, « Rako.», Cahiers Léon

Trotsky, n° 17, 1984, pp. 7-35, & n° 18,

1984, pp. 3-21.

[20] Trotsky,

« Derrière… », op.

cit., p. 56.

[21] Dossier

Rakovsky-Insarov, ministère de l'Intérieur,

Paris.

[22] Panaït

Istrati, Vers l'autre flamme, Paris, 1980, p. 66.

[23] Haupt et

Marie, op. cit., pp. 164-168.

[24]

Ibidem. pp. 215-218.

[25] Larissa

Reissner, op. cit., p. 56.

[26] V. Serge,

M.R., p. 257.

[27] V. Serge,

V.M., I, p. 142.

[28] Haupt &

Marie, op. cit., pp. 306-311.

[29] V. Serge,

V.M., I, p. 142.

[30] Haupt &

Marie, op. cit., pp. 181-197.

[31]

Ibidem, pp. 232-233.

[32]

Ibidem, pp. 198-200.

[33]

Ibidem, pp. 147-150.

[34]

Ibidem, pp. 259-265.

[35]

Ibidem, pp. 321-343.

[36]

Ibidem. pp. 174-179.

[37] V. Serge,

V.M., I,, p. 142.

[38] Maria

Joffé a raconté sa mort, op. cit., p. 14. Voir

également Mémoires d'un

bolchevik-léniniste, Paris, 1970, p. 21.

[39] Bajanov, op. cit., p. 74, assure que l'«

accident » qui coûta la vie à Skliansky fut

préparé et exécuté par les services

dirigés par Iagoda.

[42] A. Rosmer.

Moscou …, pp. 129-130.