Lénine

Le développement du capitalisme en Russie

Chapitre IV : LE PROGRÈS DE L'AGRICULTURE COMMERCIALE

V. SUITE. LA DÉCOMPOSITION DE LA PAYSANNERIE DANS LA RÉGION D'INDUSTRIE LAITIÈRE

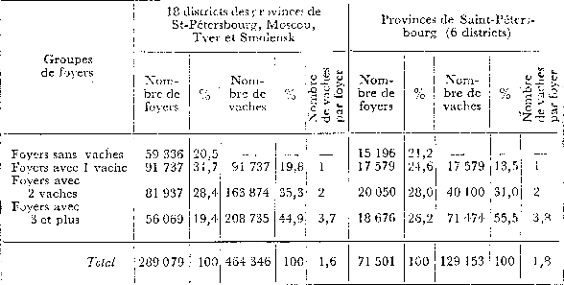

Quand on lit les textes consacrés à l'influence de l'industrie laitière sur la situation de la paysannerie, on se heurte à chaque instant à des contradictions: d'une part, ces textes nous parlent du progrès économique, de l'augmentation des revenus, de l'amélioration de la technique agricole, des achats d'instruments perfectionnés et, d'autre part, ils nous disent que l'alimentation est de plus en plus mauvaise, qu'on voit apparaître de nouvelles formes de servitude et qu'on assiste à la ruine de la paysannerie. Connaissant les faits que nous avons exposés au chapitre II, ces contradictions ne doivent pas nous étonner: si ces avis sont contradictoires, c'est parce qu'ils portent sur des groupes opposés de la paysannerie. Pour mieux juger de ce problème, examinons les données qui classent les foyers paysans d'après le nombre de vaches qu'ils possèdent [1], [2].

On voit que la façon dont les vaches sont réparties entre les paysans de la zone sans tchernoziom ressemble énormément à la façon dont sont réparties les bêtes de travail entre les paysans des provinces à tchernoziom (voir le chapitre II). Dans la région que nous sommes en train d'examiner, la concentration est plus poussée pour les vaches que pour les bêtes de trait. Cela montre clairement que la décomposition de la paysannerie est étroitement liée à l'agriculture commerciale, telle qu'elle se pratique dans la contrée. Les données suivantes (malheureusement elles sont incomplètes) font, elles aussi, ressortir cette liaison. Si on prend les totaux de la statistique des zemstvos (voir M. Bagovéchtchenski: ces totaux portent sur 122 districts de 21 provinces), on obtient une moyenne de 1,2 vache par foyer. Il semble donc que la paysannerie de la zone sans tchernoziom est plus riche en vaches que celle de la zone des Terres Noires et que la paysannerie de la province de Pétersbourg est encore plus riche que celle de la zone sans tchernoziom prise dans son ensemble. Mais d'un autre côté, dans 123 districts de 22 provinces, il n'y a que 13% des foyers qui n'ont pas de bétail alors que dans les 18 districts que nous avons examinés, il y en a 17% et que dans les 6 districts de la province de Pétersbourg, il y en a 18,8%. On voit par conséquent que c'est dans cette dernière province, ensuite dans la zone sans tchernoziom que la décomposition de la paysannerie est le plus avancée (pour le domaine qui nous occupe) : cela nous montre clairement que l'agriculture commerciale est bien le principal agent de cette décomposition.

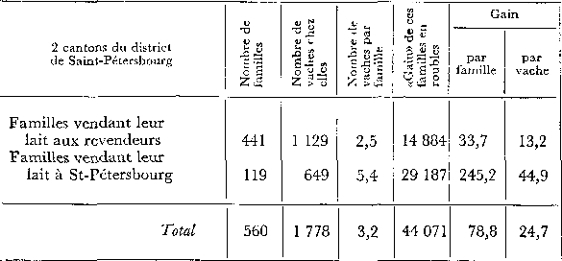

Des données ci-dessus, il ressort que près de la moitié des foyers paysans (à savoir ceux qui n'ont pas de vache ou qui n'en ont qu'une) ne peuvent prendre qu'une part négative aux avantages de l'industrie laitière. En effet, quand un paysan qui ne possède qu'une vache vend son lait, c'est qu'il y est poussé par la misère, car cela se répercute sur l'alimentation de ses enfants. Par contre, il est probable que les foyers qui possèdent 3 vaches et plus (soit environ 1/5 du total) détiennent plus de la moitié de l'industrie laitière car selon toute vraisemblance, leur bétail est de meilleure qualité et le rendement de leur exploitation est plus élevé que celui du paysan "moyen» [3]. Les données concernant le district de Pétersbourg, où l'industrie laitière et le capitalisme en général ont atteint un haut niveau de développement nous apportent une illustration intéressante de cette conclusion [4]. Dans la banlieue de Pétersbourg où l'essentiel de la population est russe, l'industrie laitière est particulièrement développée; les cultures fourragères (qui occupent 23,5% des labours concédés, contre 13,7% dans l'ensemble du district), l'avoine (52,3% des labours) et la pomme de terre (10,1%) sont les cultures les plus répandues. L'agriculture est sous l'influence directe du marché de Pétersbourg qui a besoin d'avoine, de pommes de terre, de foin, de lait et de chevaux, employés comme force de traction (l.c., 168). «L'industrie du lait» occupe 46,3% des familles enregistrées. Le lait de 91% des vaches est destiné à la vente et fournit un revenu de 713470 roubles (soit 203 roubles par famille et 77 roubles par vache). Au fur et à mesure que l'on se rapproche de Pétersbourg, la qualité du bétail s'améliore, de même que les soins qui leur sont donnés. Le lait est écoulé de deux manières: 1) il est acquis sur place par les revendeurs; 2) il est vendu à Pétersbourg à des «fermes laitières», etc. Cette dernière manière est beaucoup plus avantageuse, mais «la majorité des exploitants (à savoir ceux qui ont une ou deux vaches, et parfois même plus) ... n'ont pas le possibilité d'aller livrer leur produit directement à St-Pétersbourg», car ils ne possèdent pas de cheval, le transport en détail coûte trop cher, etc. Parmi les revendeurs on trouve non seulement des marchands spécialisés mais également des personnes possédant leur propre laiterie. Voici des chiffres qui portent sur deux cantons du district:

Si on se souvient que dans la zone sans tchernoziom la concentration du bétail laitier est encore plus poussée que parmi ces 560 familles, on aura une idée de la façon dont sont répartis les avantages de l'industrie laitière dans cette zone. Il ne nous reste plus qu'à ajouter que 21,3% des familles paysannes du district de Pétersbourg emploient des ouvriers (comme toujours dans l'agriculture, la plus grande partie de ces ouvriers est embauché à la journée). «Etant donné que les foyers qui possèdent une exploitation agricole complète» (dans ce district, ils ne représentent que 40,4% du total) «sont à peu près les seuls à embaucher des ouvriers agricoles, on doit en conclure qu'il y a plus de la moitié de ces foyers qui ne peuvent se passer du travail salarié» (p. 158).

Quel que soit l'endroit de la Russie considéré, qu'il s'agisse du district de Pétersbourg ou d'une quelconque Tauride, on voit que partout on retrouve les mêmes rapports économiques et sociaux au sein de la communauté. Partout, des «moujiks laboureurs» (c'est là une expression de M. N.-on) se dégagent d'une minorité de patrons et une masse de prolétaires ruraux. Toutefois, l'agriculture a ceci de particulier que la branche économique dominée par le capitalisme diffère selon les régimes. C'est ce qui explique que des rapports économiques identiques se manifestent, dans l'agriculture et dans la vie, sous des formes très différentes.

A partir du moment où nous avons établi que dans la région dont nous sommes en train de parler, la paysannerie se décompose en classes antagonistes, nous n'avons aucune difficulté à comprendre les opinions contradictoires qui sont émises sur le rôle de l'industrie laitière. Il est absolument normal que la paysannerie aisée soit incitée à développer et à améliorer l'agriculture et que cette impulsion provoque un développement des cultures fourragères qui deviennent partie intégrante de l'élevage commercial. On constate ce développement dans la province de Tver, par exemple: d'ores et déjà 1/6 des foyers du district de Kachine (le plus avancé de la province) sèment du trèfle (Recueil, t. XIII, 2, page 171). Il est intéressant de noter que, proportionnellement, la part réservée aux cultures fourragères est plus grande sur les terres achetées que sur les terres concédées: la bourgeoisie paysanne préfère naturellement la propriété foncière privée à la propriété communautaire [5]. La Revue de la province de Iaroslavl (fascicule II, 1896) nous fournit une masse de données sur le progrès de cultures fourragères principalement sur les terres achetées ou affermées [6], ainsi que sur la diffusion des instruments perfectionnés: charrues, batteuses, rouleaux, etc. La fabrication du beurre et du fromage progresse à un rythme rapide. Depuis les années 80, on observe le fait suivant dans la province de Novgorod: alors que dans l'ensemble l'élevage paysan se dégrade et marque une régression, il s'améliore dans un certain nombre de localités, où le lait peut être vendu à des conditions avantageuses et où l'engraissage des veaux est pratiqué depuis longtemps (Bytchkov: Essai d'enquête par foyers sur la situation économique et les exploitations paysannes dans trois cantons du district de Novgorod. Novgorod 1882). L'engraissage des veaux qui constitue une des branches de l'élevage commercial est assez répandu dans les provinces de Novgorod, Tver et en général à proximité des capitales (voir Le travail salarié libre, etc., publication du Département de l'Agriculture). «Pour que cette industrie soit rentable, écrit M. Bytchkov, il faut des paysans déjà aisés et qui possèdent un grand nombre de vaches. Si on ne possède qu'une vache, ou même si on en possède deux qui sont peu productives, il est en effet absolument impossible d'engraisser des veaux» (1. c., page 101)[7].

Mais l'indice le plus marquant du développement économique de la bourgeoisie paysanne de cette région, c'est l'embauche des ouvriers par les paysans. Les propriétaires fonciers de l'endroit se rendent bien compte qu'ils ont dorénavant des concurrents et dans les communications qu'ils adressent au Département de l'Agriculture, ils vont parfois jusqu'à expliquer que s'ils manquent de main-d'œuvre, c'est parce que les paysans aisés la prennent (Le travail salarié libre, page 490). L'embauche des ouvriers par les paysans se retrouve dans les provinces de Iaroslavl, Vladimir. St-Pétersbourg, Novgorod (1. c., passim). De même, la Revue de la province de Iaroslavl contient une foule d'indications analogues.

Tous ces progrès de la minorité aisée pèsent d'un poids énorme sur la masse des paysans pauvres. Prenons, par exemple, le canton de Koprine, district de Rybinsk, province de Iaroslavl, où les fromageries ont connu un développement considérable grâce à l'initiative de V. I. Bandov, «le célèbre fondateur d'artels de fromagers» [8]. «Il va de soi que lorsque les paysans les plus pauvres qui ne possèdent qu'une vache vont livrer leur lait à la fromagerie, ...leur alimentation en pâtit.» Les paysans aisés, en revanche, améliorent leur bétail (pages 32-33). Le travail dans les fromageries constitue l'une des variétés du travail salarié, tout un contingent d'ouvriers fromagers spécialisés est recruté parmi les jeunes paysans. Dans le district de Pochékhonié «le nombre ... des fromageries et des beurreries augmente d'année en année», mais «le profit qu'en retirent les exploitations paysannes est loin de compenser les inconvénients qui en résultent pour la vie des paysans». D'ailleurs, ceux-ci n'hésitent pas à reconnaître que souvent ils sont sous-alimentés: en effet, dès qu'une beurrerie ou une fromagerie s'ouvre dans une localité, ils lui livrent leur lait et ils n'ont plus que du lait coupé d'eau pour leur alimentation. Les paiements en nature se généralisent (pp. 43, 54, 59 et autres), de sorte qu'on peut regretter que la loi interdisant ce genre de paiement dans les fabriques «capitalistes», ne s'étende pas à notre petite production «populaire» [9].

On voit que notre conclusion, selon laquelle la majorité des paysans ne prend qu'une part négative aux progrès de l'agriculture locale. se trouve confirmée par les spécialistes. Par suite des progrès de l'agriculture commerciale, les groupes inférieurs de la paysannerie voient leur situation se détériorer et cessent définitivement de faire partie des agriculteurs. Notons que les écrivains populistes ont indiqué cette contradiction, à savoir que le développeraient de l'industrie laitière provoque une sous-alimentation des paysans (il semble que ce soit Engelhardt qui ait été le premier à la relever). Mais cela nous fournit précisément un exemple de l'étroitesse avec laquelle les populistes jugent des phénomènes qui affectent la paysannerie et l'agriculture. Ils signalent la contradiction sous une forme et dans une localité, mais ils ne comprennent pas que cette contradiction est inhérente à l'ensemble du régime économique et social et qu'elle se retrouve partout sous des formes différentes. Ils notent qu'une «industrie annexe avantageuse» a un caractère contradictoire, mais ils conseillent vivement d'implanter parmi les paysans toutes sortes d'autres «industries locales». Ils remarquent le rôle contradictoire d'un des progrès ruraux, mais ils ne se rendent pas compte que les machines, par exemple, jouent dans l'agriculture le même rôle politico-économique que dans l'industrie.

Notes

Les notes rajoutées par l’éditeur sont signalées par [N.E.]

[1]Chiffres de la statistique des zemstvos d'après le Recueil récapitulatif de M. Blagovéchtchenski. Le nombre total des foyers de ces 18 districts est de 303262 et non de 289079: il y en a donc près de 14 000 qui n'ont pas été classés d'après le nombre de vaches. M. Blagovéchtchenski fournit des renseignements analogues pour deux autres districts de provinces à tchernoziom, mais ces districts ne semblent pas typiques. Pour onze districts de la province de Tver (Recueil des renseignements statistiques, t. XIII, 2), le pourcentage des foyers qui n'ont pas de vache par rapport à ceux qui possèdent un lot concédé n'est pas élevé (9,8 %). Mais, 48,4% des vaches appartiennent à 21,9% des foyers qui en possèdent chacun au moins trois. Il y a 12,2% des foyers qui n'ont pas de cheval et il n'y en a que 5,1% qui possèdent 3 chevaux et plus et ils ne détiennent que 13,9 % de la totalité des chevaux. On voit donc que pour les chevaux, la concentration est moins poussée que pour les vaches. C'est là un phénomène que l'on retrouve dans les autres provinces sans tchernoziom. (voir note suivante).

[2] Voir N. A. Blagovéchtchenski: L'exploitation paysanne - Relevé statistique des renseignements économiques fournis par les recensements par foyer des zemstvos. Tome I. Moscou. 1893. [N.E.]

[3] Il ne faut pas perche de vue ces données sur les groupes opposés de la paysannerie, quand on rencontre des affirmations aussi mal fondées que celle-ci : «Le revenu de l'élevage laitier qui est de 20 à 200 roubles par an et par foyer n'est pas seulement dans l'immense étendue des provinces septentrionales un stimulant extrêmement important pour l'extension et l'amélioration de l'élevage; il a également contribué à l'amélioration du système de culture et même, à la diminution de l'exode des paysans qui partaient à la recherche d'un gagne-pain en procurant à la population un travail sur place: soins à donner au bétail, mise en état des terres jusque-là délaissées.» (Les forces prod., t. III, p. 18.) Dans l'ensemble, l'émigration, loin de diminuer, augmente. Sa diminution dans telle ou telle contrée peut être due soit à l'augmentation de la proportion des paysans aisés, soit au développement du «travail chez soi», c'est-à-dire d'un travail salarié pour des entrepreneurs ruraux de la localité.

[4] Matériaux pour la statistique économique de la province de St-Pétersbourg, fasc. V, deuxième partie, St-Pb., 1887.

[5] On n'a noté d'amélioration sensible pour l'entretien du gros bétail à cornes que là où la vente du lait s'est développée. (pp. 188-189, 193).

[6] Pp. 39, 65, 136, 150, 154, 167, 170, 177 et autres. Notre système fiscal datant d'avant l'abolition du servage retarde, ici comme ailleurs, le progrès agricole. «Par suite de l'entassement des fermes, écrit un correspondant, la culture des herbages est pratiquée partout dans le canton, mais le trèfle est vendu pour couvrir les arriérés d'impôts» (p. 91). Les impôts dans cette province sont parfois si élevés que le paysan qui cède de la terre doit encore payer une certaine somme au nouveau détenteur.

[7] Les «artels de fromagers» du canton de Koprine figurent dans l'Index des fabriques et usines, et la maison Blandov est la plus importante dans l'industrie fromagère: en 1890, elle possédait 25 fabriques dans 6 provinces.

[8] Notons à ce propos que la diversité des «métiers auxiliaires» de la paysannerie locale oblige M. Bytchkov à distinguer deux types de producteurs suivant l'importance du revenu. Il s'est trouvé que 3251 personnes (27,4% de la population) gagnent moins de 100 roubles; leur gain s'élève à 102000 roubles, soit 31 roubles par tête. 454 (3,8% de la population) gagnent plus de 100 roubles; leur gain est de 107000 roubles ou 236 roubles par tête. Le premier groupe comprend principalement les ouvriers salariés de tout genre; le second, les marchands, marchands de foin, de bois, etc.

[9] Voici une opinion intéressante d'un «Vieux fabricant de beurre»: «Ceux qui connaissent le village d'aujourd'hui et qui se souviennent de ce qu'il était il y a 40 ou 50 ans seront frappés des changements qui s'y sont produits. Autrefois toutes les maisons se ressemblaient extérieurement et intérieurement: aujourd'hui, on rencontre à côté des masures, des maisons bien repeintes; les richards vivent à côté des miséreux; ceux qui festoient et mènent joyeuse vie. à côté des humiliés et des offensés. Autrefois on trouvait souvent des villages où il n'y avait pas un seul paysan sans feu ni lieu; aujourd'hui; il s'en trouve au moins cinq et même une dizaine dans chaque village. Et pour dire la vérité, la fabrication du beurre y est pour beaucoup. En trente ans, elle a enrichi nombre de paysans, et leur a permis de peindre leurs maisons. Beaucoup, qui vendaient le lait en gros, ont vu croître leur prospérité pendant cette période de développement de la fabrication du beurre, ont multiplié leurs troupeaux et acheté des terres, individuellement ou par communautés; mais un plus grand nombre encore sont devenus pauvres, des miséreux sans feu ni lieu ont fait leur apparition dans les campagnes (Jizn, 1899. n° 8, d'après le Séverny Kraï, 1899, n° 223). (Note de la deuxième édition.)