La crise du parti bolchevique qui s'exprime à travers la

« discussion syndicale » n'est pas tombée du ciel.

Elle est au fond la réfraction, dans le parti au pouvoir, de la crise

qui, à la fin de la guerre civile, secoue et bouleverse une société

écrasée par trois années de guerre, quatre de révolution et de guerre

civile, et l'effondrement de l'activité économique : quand les

transports sont sur le point de se bloquer, que l'agriculture est

épuisée et que la production agricole, réduite aux cultures de

subsistance, est au plus bas, les dirigeants se divisent.

L'Histoire est parfois d'une ironie grinçante, et elle l'est

particulièrement dans les mois qui suivent la fin de la guerre civile,

avec le spectacle qu'offre un pays, dirigé, pour la première fois, par

une organisation qui se réclame de la classe ouvrière et du socialisme.

Les villes affamées – car les salaires de misère ne permettent

nullement de manger – se sont littéralement vidées de leur

population : Petrograd n'a plus que le tiers et Moscou la

moitié de ses habitants d'avant-guerre. Le premier « Etat

ouvrier » assiste à ce que l'un de ses dirigeants, Boukharine,

appelle fort justement « la désintégration du

prolétariat ». L'avant-garde ouvrière s'est dispersée sur tous

les fronts et dans les postes de commandement, une bonne moitié des

ouvriers a quitté les villes. Ceux qui restent vivotent comme ils le

peuvent à partir de la vente des produits et parfois des outils de leur

travail. La campagne, ravagée par les opérations militaires, par les

déplacements du front, par les représailles et la contre-révolution,

est épuisée par une réquisition des récoltes si brutale qu'elle

compromet souvent les semailles à venir. La famine – qui touchera en

1921 plus de 30 millions de ruraux – se profile à l'horizon.

On approche du point de rupture au cours de l'année 1920 où

l'agression polonaise et les derniers sursauts des armées blanches avec

l'offensive du baron Wrangel ont sans doute incité ouvriers et paysans

à dépasser les limites de leurs possibilités de résistance tant

physique que morale. Mais il devient fou d'espérer un nouveau sursis à

partir du moment où la guerre civile se termine. Les souffrances de la

guerre civile n'ont en effet pas été endurées par une population

laborieuse politiquement neutre. Elles ont été dans l'ensemble

acceptées par des millions d'hommes qui leur trouvaient un sens. Pour

les travailleurs des villes, le pouvoir soviétique était le leur, la

révolution d'Octobre, la prise du pouvoir, leur plus belle conquête.

Les paysans pauvres et moyens, après un temps d'hésitation, avaient en

général choisi le camp de l'Armée rouge, malgré les réquisitions et la

rigueur, parce qu'elle leur promettait ou leur garantissait la terre

dont ils savaient par expérience que les blancs la reprendraient. Les

contraintes, difficilement supportables quand elles avaient pour cadre

la guerre contre les armées blanches, étaient devenues franchement

intolérables avec la disparition du danger immédiat de

contre-révolution et de remise en question des conquêtes d'Octobre.

Physiquement vainqueurs, les bolcheviks s'effondraient dans l'esprit

des masses.

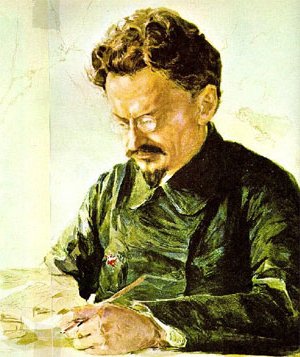

On sait que Trotsky assure qu'il avait senti l'état d'esprit

nouveau des paysans, à travers l'Armée rouge, pendant l'hiver de

1919-1920 et surtout en février 1920 dans le nord de l'Oural :

il n'avait cependant pas été capable de le faire prendre en compte par

le bureau politique. Mais, à l'automne, Lénine avait compris le

mécontentement des travailleurs des villes, et c'était ce qui l'avait

conduit à se prononcer contre Trotsky – qu'il avait non seulement

soutenu, mais encouragé jusqu'alors dans sa politique de

militarisation.

Un rapport de Toukhatchevsky

à Lénine, daté du 16 juillet 1921 qui se trouve dans les archives de

Trotsky indique que le soulèvement paysan a débuté dans la région de

Tambov en septembre 1920 – une époque que « les

bandits », comme il dit, appellent, eux, celle de

« la révolution ». Les causes en sont, selon lui,

« les mêmes dans toute la R.S.F.S.R., c'est-à-dire le

mécontentement contre la politique de réquisition et son application

aveugle et particulièrement brutale par les organes de réquisitions

locaux ». Le cadre de l'organisation de la révolte a été

l'Union des paysans travailleurs qui a servi de couverture à l'activité

s.r. dans la région. Un rôle important a été joué par un militant s.r.,

A.S. Antonov, ancien chef régional de la milice, qui a pu constituer

des stocks d'armes. Toukhatchevsky évalue à 21 000 le nombre des

« bandits » et précise que dans une grande partie de

la province, à l'exception des villes, « le régime soviétique

n'existe plus [2] ».

Les documents joints apportent des précisions intéressantes.

Il s'est produit dans la région de Tambov un processus de nivellement

des exploitations paysannes qui, dès 1918, a provoqué la résistance des

koulaks et l'action de « bandes vertes ». La

proximité du front, la pression permanente des armées blanches du Don,

le passage du raid des cavaliers de Mamontov ont en outre maintenu dans

la région un sentiment d'instabilité alors que le régime soviétique est

apparu de plus en plus comme une occupation militaire accompagnée de

réquisitions exorbitantes et de promesses jamais tenues aux

paysans :

« De façon générale, le régime soviétique

était identifié aux yeux de la majorité des paysans avec la visite

éclair de commissaires donnant des ordres [...] et arrêtant les

représentants des autorités locales pour n'avoir pas rempli des

exigences souvent absurdes [3]. »

Selon ces documents, le soulèvement général aurait été précédé

d'un congrès provincial tenu en juin 1920 et préparé par l'activité

d'une centaine de partisans armés organisés par Antonov. C'est au cours

des mois d'été que les s.r. se seraient emparés, de l'intérieur, des

leviers de commande de l'Union des paysans travailleurs. La fin de

l'année 1920 a vu l'organisation des révoltés dans les villages sous

l'autorité du Comité de l'Union et avec l'appui d'une milice recrutée

dans les villages. Les communistes n'ont opposé qu'une résistance très

faible. Il a fallu attendre, en tout cas, le mois de février 1921, pour

que le gouvernement commence à se préoccuper sérieusement de la

situation dans cette province où il sera finalement obligé d'envoyer

quelques dizaines de milliers d'hommes de troupe... On peut imaginer

que les troubles qui se sont produits au même moment en Sibérie

occidentale ont eu les mêmes causes et la même physionomie.

Les premiers troubles sérieux dont on ait connaissance dans

les villes sont ceux de Moscou au mois de février 1921. Il semble que

l'origine en réside dans les difficultés grandissantes du

ravitaillement : des réunions ouvrières spontanées dans les

usines revendiquent l'abandon immédiat du « communisme de

guerre » et la possibilité pour les travailleurs de se

ravitailler directement auprès des paysans. Les orateurs du parti –

Lénine en personne, assure le New York Times [4]

– sont reçus plutôt fraîchement, interrompus, et certains chassés de la

tribune avant même d'avoir pu s'expliquer. Très vite, l'agitation dans

les usines débouche sur la rue avec des revendications économiques, la

liberté de commerce, l'augmentation des rations, l'arrêt de la

réquisition des grains. Mais, dans la rue, apparaissent des

revendications politiques, celle des droits et libertés publics et même

de temps en temps de la Constituante. L'historien Paul Avrich signale

des banderoles, peu nombreuses, « contre les communistes et

les Juifs [5]

». Il faut l'intervention d'unités de l'Armée rouge et

d'élèves-officiers, ferme, sans brutalité, pour ramener l'ordre dans la

capitale.

Petrograd prend alors le relais. La situation y est bien pire,

infiniment dramatique. La ville n'est plus ravitaillée depuis des

semaines. Le combustible manque. On a faim et froid. Comme à Moscou,

tout commence par des réunions dans les usines où est posée la question

du ravitaillement, des privilèges, de la politique paysanne. Le 23

février, à l'usine métallurgique Troubochny, une assemblée générale

revendique l'augmentation des rations et la distribution des stocks de

chaussures et de vêtements chauds. Les ouvriers qui n'ont pas réussi à

entraîner avec eux les soldats du régiment de Finlande, mais ont gagné

des étudiants de l'école des mines, tentent d'organiser une

manifestation de masse, assez vite dispersée pourtant, « sans

effusion de sang », souligne P. Avrich sur ordre de Zinoviev, par

une compagnie de Cadets. L'agitation gagne d'autres usines [6].

Dès le 24 février les autorités de Petrograd montrent leur

détermination d'étouffer dans l'œuf le mouvement en constituant pour la

ville et dans chaque district des comités de défense formés de trois

personnes détenant les pleins pouvoirs et en proclamant la loi martiale

[7].

Les usines rétives sont inondées de tracts, d'appels, de résolutions,

serrées de près aussi par des détachements en armes. Les ouvriers de

Troubochny sont durement sanctionnés avec le lock-out de leur

entreprise. Le 28, l'usine Poutilov – qui ne compte plus guère que 6

000 ouvriers, cinq fois moins qu'au temps de la révolution – se met en

mouvement [8].

De nouveau, aux revendications économiques – la liberté des échanges

avec les paysans, la suppression des rations de faveur – se mêlent

maintenant des revendications politiques qui traduisent

vraisemblablement l'influence grandissante des mencheviks :

libération des ouvriers et socialistes emprisonnés, liberté

d'expression, de réunion, de presse, élections libres dans les

syndicats et aux soviets [9].

Zinoviev, menacé dans son fief, dose savamment concessions et

répression. Il annonce des achats de charbon, laisse entrevoir la fin

des réquisitions de grain dans les campagnes, promet la levée des

barrages routiers [10].

En même temps, il fait procéder à des milliers d'arrestations, 5 000

"mencheviks ", 500 « meneurs » [11]. L'ordre revient finalement

dans la capitale de la révolution.

On peut penser, à ce moment-là que le président du soviet de

Petrograd l'a échappé belle : ses discours à propos des

« airs nouveaux » exigés par les « temps

nouveaux » avaient-ils rencontré plus d'écho et surtout plus

d'impatience qu'il ne l'aurait souhaité ? La foudre en tout

cas va frapper la porte à côté.

A Cronstadt, base navale située à 30 kilomètres de Petrograd

et port d'attache de la flotte de la Baltique, Zinoviev, dans les

dernières semaines, avait aussi joué avec le feu au temps de la

discussion syndicale. Les marins de Cronstadt avaient été le fer de

lance et les enfants chéris d'Octobre. Trotsky les avait célébrés et

ils l'avaient adulé. Bien entendu, en 1921, ce ne sont plus les mêmes.

Ceux de 1917 sont partis par milliers au front et sur les différentes

flottilles, à commencer par celle de la Volga. Ils sont devenus

commissaires, tchékistes, dirigeants du parti ou des comités dans les

régions libérées. Les jeunes recrues, en majorité d'origine rurale, qui

ont pris leur place, n'ont ni la même conscience ni le même

enthousiasme révolutionnaire que leurs prédécesseurs, même s'ils ont

hérité de leur légende.

La campagne de Zinoviev pour la « démocratie

ouvrière » a fait beaucoup de remue-ménage, à Cronstadt comme

dans la flotte en général, pendant l'hiver où les navires sont bloqués

dans les glaces. L'administration politique de la flotte, le Poubalt,

émanation de l'administration politique de l'Armée rouge – donc de

Trotsky – a été l'objet de toutes sortes d'attaques. Zinoviev et ses

hommes ont fait leur possible pour inciter les cellules communistes de

la flotte à revendiquer le régime commun du parti, donc à secouer la

tutelle du Poubalt [12].

Le conflit a été manifeste et à moitié public dès mars 1920. En

novembre, le comité de Petrograd a revendiqué pour lui la direction

politique des cellules de la flotte de la Baltique [13]. Le 15 février 1921, Zinoviev

a recueilli les fruits de ce long effort : une conférence des

organisations communistes de la flotte a dénoncé l'autoritarisme et les

insuffisances du Poubalt et demandé le rattachement des cellules de

marins au comité de Petrograd [14].

On connaît l'existence d'un rapport au comité central signé de

F. F. Raskolnikov,

commissaire politique de la flotte et d'E. I. Betis, responsable du

Poubalt, qui met en cause Zinoviev, l'accusant d'avoir organisé dans

les rangs de la flotte rouge une campagne qui le présente comme un

champion de la démocratie et fait de Trotsky l'homme de la coercition

et du commandement bureaucratique [15]. Les deux hauts responsables

se plaignent de l'atteinte ainsi portée au prestige des commissaires,

miné par des critiques continuelles. Il semble bien pourtant que la

principale victime soit le parti lui-même, déserté en cette période par

des milliers de marins.

Si l'influence des mencheviks est visible à Petrograd, il n'en

est pas de même à Cronstadt où s'affirme celle des s.r. et surtout des

anarchistes. Ces derniers sont en prise avec l'état d'esprit des marins

que l'historien Paul Avrich résume par « le dégoût des

privilèges et de l'autorité, la haine de l'embrigadement, le rêve

d'autonomie locale et d'autoadministration [16] ».

Le même auteur souligne en outre le rôle joué dans l'agitation à

Cronstadt par la réapparition des permissions et la découverte que font

alors les marins de l'épouvantable détresse dans le pays.

Bien des éléments sont ainsi réunis, en février 1921, pour

faire de Cronstadt une poudrière. L'étincelle est fournie par les

grèves de Petrograd et les rumeurs les plus insensées en circulation à

partir de ce moment concernant la répression, le rôle de la Tchéka, les

fusillades, etc. Le 27 février, alarmés par des bruits qui font état

d'une répression sanglante dans la rue et d'arrestations massives à

Petrograd, les équipages des cuirassés Sebastopol

et Petropavlovsk décidèrent d'envoyer une

délégation s'informer sur place de la situation exacte [17]. Selon

l'un des délégués, S. M. Pétritchenko, la délégation fut indignée de ce

qu'elle vit : usines encerclées par des unités militaires,

communistes armés surveillant les ateliers. Le 28 février, ils

rendirent compte de leur mission devant une assemblée générale des

équipages tenue à bord du Petropavlovsk. Il sortit

de la réunion une résolution en 15 points qu'il fut décidé de mettre

immédiatement en application [18].

En fait, deux seulement étaient propres aux marins :

l'abolition des organismes de l'administration politique de la Flotte,

l'organisation, avant le 10 mars, d'une conférence des ouvriers,

soldats et marins de l'Armée rouge pour Cronstadt, Petrograd et la

province. D'autres étaient politiques et générales comme la réélection

immédiate des soviets à bulletin secret, la liberté d'expression, de

réunion, de presse pour les ouvriers et les paysans, les anarchistes et

les « partis socialistes de gauche », la liberté de

réunion pour les syndicats et les unions paysannes, la libération des

détenus politiques appartenant à « un parti

socialiste » et des ouvriers et paysans en raison de leur

activité, l'examen du cas de tous les détenus, l'abolition des

détachements de combat et des gardes communistes. Les revendications

économiques combinaient celles des ouvriers et celles des

paysans : suppression des barrages routiers, égalisation des

rations alimentaires, droit pour les paysans de cultiver librement

(sans employer toutefois de mains-d'œuvre salariée), autorisation de la

production artisanale individuelle. Paul Avrich porte une appréciation

nette sur ce texte dont il dit qu'il était avant tout « une

salve dirigée contre la politique du communisme de guerre, dont les

justifications, aux yeux des marins comme à ceux de la population dans

son ensemble, avaient depuis longtemps disparu [19] ».

Il n'était pas « écrit » cependant qu'un tel

programme devait devenir celui d'une insurrection armée, ni que

celle-ci était vouée à l'écrasement.

A l'assemblée du 1er mars, place de l'Ancre, il y a quelque 15

000 participants ; à la tribune deux responsables de haut

rang, N. I. Kalinine,

N. N. Kouzmine, qui interviennent, bien entendu. Constamment

interrompus, injuriés, menacés même, ils ne semblent pas avoir fait

montre de beaucoup d'adresse, le dernier s'étant laissé aller à menacer

« les contre-révolutionnaires » de « la main

de fer du prolétariat ». En définitive, la résolution de la

veille est adoptée sans que se soit fait entendre, pour s'y opposer, la

voix de communistes de Cronstadt [20].

Les mêmes incidents se renouvellent le lendemain à la

conférence qui doit préparer les élections au soviet. Mais ils tournent

plus mal. Convaincus que l'insurrection ouvrière vient d'éclater à

Petrograd, les délégués votent en effet l'arrestation immédiate de

trois commissaires communistes, dont Kouzmine, qui les ont

« menacés ». Quelque trois cents communistes seront

arrêtés aussitôt après [21].

L'annonce – encore une rumeur – d'un assaut prochain des communistes

contre la salle de la conférence est confirmée par les animateurs du

mouvement. Les délégués s'engagent alors dans la voie de la révolte

ouverte ; le présidium de la conférence, avec à sa tête

Pétritchenko, devient le Comité révolutionnaire provisoire qui fait

aussitôt occuper arsenaux, bureaux de poste, centrales électriques,

quartier général de la Tchéka et points stratégiques [22].

Dans la même nuit du 2 au 3 mars, un détachement de deux cents hommes

armés venus de Cronstadt tente de débarquer sur la côte à la base

aéronavale d'Oranienbaum, où l'escadrille avait annoncé son ralliement

à la forteresse soulevée, mais où le commandement a maîtrisé la

situation face à une entreprise mal menée et à peine organisée [23].

L'affaire de Cronstadt a été l'objet de nombreuses études, et

un sujet de polémiques plus nombreuses encore. Ce n'est que récemment

que le travail de Paul Avrich, et notamment son exploration des

archives blanches de l'émigration, a permis de régler de façon

définitive, semble-t-il, un certain nombre de problèmes.

La première réaction de la presse et de la propagande

communistes fut de dénoncer, derrière l'action des marins de Cronstadt,

la main de la contre-révolution russe et internationale, le

« complot des blancs ». L'un des arguments les plus

ressassés fut, sur ce point, la présence dans les rangs des

Cronstadtiens de l'ancien général blanc Kozlovsky – niée par certains

de leurs sympathisants « de gauche », Paul Avrich a

mis les choses au point. Kozlovsky n'est pas un personnage

mythique : cet ancien officier tsariste incorporé dans l'Armée

rouge commandait l'artillerie de la base navale. Il ne s'est pas

contenté de « suivre » les rebelles, mais a pris la

parole le 2 mars contre les commissaires et a ensuite élaboré des plans

d'action militaire pour le Comité révolutionnaire [24].

L'existence d'un lien entre les Cronstadtiens et les blancs de

l'émigration, affirmée à l'époque par les bolcheviks, a été ensuite

niée avec beaucoup de vigueur par les amis de gauche des mutins comme

une calomnie. Mais les documents mis au jour par Paul Avrich dans les

archives des blancs invitent à plus de prudence, en particulier en ce

qui concerne le principal dirigeant et porte-parole de l'insurrection,

le marin Pétritchenko. Il avait été membre du Parti bolchevique en

1919, pendant quelques mois, ce qui l'avait empêché ultérieurement

d'être accepté par les blancs qu'il aurait voulu rejoindre [25].

Pendant l'insurrection, partisan de refuser momentanément

les propositions d'aide des émigrés blancs [26], il ne fit,

en revanche, en exil, tout de suite après, aucune difficulté pour

accepter le contact avec le Centre national, organisation de droite, et

même le général Wrangel, à qui il écrivait le 31 mai 1921 pour insister

sur l'importance du mot d'ordre : « Tout le pouvoir

aux soviets et non aux partis », comme « manœuvre

politique commode » jusqu'à la chute du régime communiste [27].

Paul Avrich a également mis en lumière un élément capital en

découvrant dans les archives du Centre national, à Columbia, un

manuscrit « ultra-secret » intitulé

« Mémorandum sur la question de l'organisation d'un

soulèvement à Cronstadt », non daté, mais probablement rédigé

au début de 1921 [28].

Annonçant un prochain soulèvement de la garnison, prévu pour le

printemps – après la fonte des glaces –, ce texte insiste sur la

nécessité d'organiser une intervention rapide avec l'envoi de troupes

du général Wrangel et un ravitaillement de la forteresse par des

bateaux français : selon ce plan, Cronstadt serait la base

d'un débarquement sur le continent, qui sonnerait le glas du régime

soviétique. C'est là le plan même dont Trotsky jugeait, en mars 1921,

qu'il était maladroitement révélé par la presse française de droite,

anticipant sur son déroulement dans sa campagne de fausses nouvelles

sur Cronstadt [29].

L'auteur du mémorandum indique en outre l'existence d'un contact avec

un groupe d'organisateurs du soulèvement en préparation. Paul Avrich

n'exclut nullement, au contraire, l'hypothèse selon laquelle ce groupe

aurait été celui de Pétritchenko.

Ces découvertes importantes accréditent-elles la version

caricaturale de l'insurrection-conspiration, version policière de

l'histoire selon laquelle les insurgés n'auraient été en quelque sorte

que les instruments de la manipulation effectuée par des

« agents »? Une telle interprétation est

insoutenable. Les marins de Cronstadt reflétaient indiscutablement,

dans leurs revendications et leur programme, la colère populaire, la

volonté d'en finir avec l'oppression que signifiait pour elle le

communisme de guerre d'une masse paysanne unanime, mais aussi d'une

fraction importante de la classe ouvrière. Les dirigeants bolcheviques

de l'époque en avaient pleine conscience. Après Lénine, qui parlait à

propos de Cronstadt de « l'infection

petite-bourgeoise » qui avait gagné la classe ouvrière,

Boukharine, dans son style sentimental particulier, aurait

assuré :

« Qui dit que Cronstadt était blanche ? Non.

Pour nos idées, pour la tâche qui est la nôtre, nous avons été

contraints de réprimer la révolte de nos frères égarés. Nous ne pouvons

considérer les matelots de Cronstadt comme nos ennemis. Nous les aimons

comme des frères véritables, notre chair et notre sang [30]. »

Paul Avrich n'a nullement résolu la question dont la solution

se trouve peut-être dans les archives soviétiques. Pourquoi

l'insurrection, finalement écrasée le 16 mars – alors qu'elle s'était

ouverte le 3 – ne s'est à aucun moment engagée dans la voie, soit de

l'offensive, soit de la négociation ? D'abord convaincus

qu'ils allaient entraîner derrière eux une série d'autres mutineries,

sans négliger l'insurrection ouvrière de Petrograd, les mutins ont-ils

ainsi laissé passer l'heure de la négociation et se sont-ils plus

avancés que ne le leur permettaient raisonnablement leurs propres

forces ? Est-ce là la raison pour laquelle ils ont, le 6 mars,

répondu avec hauteur au soviet de Petrograd qui demandait la réception

d'une délégation, qu'ils entendaient en contrôler eux-mêmes la

désignation et y limiter le nombre des communistes ?

Du côté du gouvernement de Lénine, les choses, malgré la

rareté des documents, sont tout de même plus claires. D'abord les

communistes avaient bel et bien décidé, avant l'insurrection, de battre

en retraite, d'abandonner le communisme de guerre, dont le maintien se

révélait dangereux et coûteux. Dès le mois de décembre 1920 – dix mois

après les propositions de Trotsky –, Lénine envisageait la possibilité

d'adopter les mesures dont il avait été question au VIIIe congrès des

soviets : l'abolition des réquisitions et leur remplacement

par un impôt en nature. Le 8 février 1921, au bureau politique, il

avait brossé les grandes lignes d'un plan économique reposant sur cette

base. Le 24 – plusieurs jours avant le début des troubles de Cronstadt

–, le comité central avait commencé l'étude du projet en ce sens à

soumettre au Xe congrès. Et les autres mesures – la plupart des

revendications des Cronstadtiens – ne pouvaient pas ne pas suivre. Un

tel développement ne pouvait que couper l'herbe sous les pieds des

insurgés.

Pourquoi, dans ces conditions, les bolcheviks n'ont-ils pas

insisté pour négocier ? Pourquoi ont-ils jugé que leur intérêt

était d'en finir le plus vite possible avec Cronstadt ?

D'abord parce que les dangers étaient de tous côtés et qu'ils les

voyaient sans doute plus graves encore qu'ils ne l'étaient

réellement : la Pologne, les émigrés, l'Entente étaient à

leurs yeux autant de forces susceptibles d'épauler et surtout de

relayer Cronstadt et, à partir de cette base, de relancer contre

l'Union soviétique une nouvelle intervention qui pouvait constituer le

coup de grâce. En outre, l'exemple de Cronstadt pouvait être

contagieux. Il pouvait sortir de cet épisode une extension des

troubles : le chaos constituerait alors le terrain rêvé pour

une contre-offensive décidée de la contre-révolution armée.

Pouvait-on attendre, tout simplement en organisant le blocus

de l'île, que la fin des réserves de ravitaillement et de combustible

oblige les insurgés à se rendre ? Telle fut, semble-t-il, la

position de Staline qui ne put convaincre le bureau politique. Pour la

majorité de ce dernier, une attente supplémentaire signifiait courir le

risque de se retrouver dans une situation radicalement différente après

la fonte des glaces dans le golfe de Finlande, qui donnerait d'un seul

coup aux mutins la liaison maritime avec l'étranger et la disposition

d'une flotte dont les communistes, eux, seraient privés. Encore dans

les glaces, la forteresse pouvait être prise d'assaut, bien qu'au prix

de pertes considérables, par des fantassins ; redevenue une

île, elle était, pour eux, inexpugnable. Paul Avrich écrit à ce

sujet :

« Pour empêcher tout cela, il fallait agir

vite : les bolcheviks l'avaient compris. Quel gouvernement pourrait se

payer le luxe d'une mutinerie prolongée de la marine, dans sa

principale base stratégique, convoitée par les ennemis, désireux d'en

faire le tremplin d'une nouvelle invasion [31] ? »

La polémique se poursuivra sur cette question, n'en doutons

pas. Mais, sur le plan historique proprement dit, il semble bien que

Paul Avrich, en posant cette question, ait aussi donné la réponse.

Décidé à faire d'importantes concessions sur le plan des revendications

économiques et de la politique générale, le gouvernement bolchevique ne

pouvait s'offrir le luxe de laisser se développer un foyer de lutte

armée ouvert sur l'Occident. Il se devait donc de reprendre très

rapidement la forteresse.

Ce fut chose faite le 18 mars. L'entreprise n'était pas

facile, et plus d'une unité éprouvée aux combats avait fléchi devant la

perspective d'un assaut qui allait exposer les hommes sur des

kilomètres de glace, aux obus des canons de la forteresse, puis à sa

mitraille. Il fallut aux unités d'élite sélectionnées pour l'assaut

final parcourir des dizaines de kilomètres sans aucun abri, sauf leur

manteau blanc, sous les obus qui, crevant la glace, engloutissaient

chaque fois des dizaines de combattants. Sous les ordres de

Toukhatchevsky et de S. S. Kamenev, 35 000 hommes avaient

tenté un premier assaut infructueux le 8 mars ; ils étaient

plus de 50 000 le 16, avec des chefs éprouvés, comme l'ancien marin

Dybenko, venus en renfort. Paul Avrich considère raisonnable d'évaluer

à 10 000 morts les pertes des attaquants, soit un cinquième de

l'effectif total [32]

... Les pertes des rebelles furent évidemment bien moindres, la plus

grande partie des victimes étant des combattants massacrés par les

vainqueurs rescapés du sanglant assaut : « Véritable

orgie de sang », écrit Avrich, qui avance avec prudence les

chiffres de 600 tués, plus de 1 000 blessés et 2 500 prisonniers [33].

Plus de 8 000 Cronstadtiens, dont Kozlovsky et Pétritchenko,

et la plupart des dirigeants de l'insurrection, avaient réussi à fuir

sur la glace vers la Finlande.

Nous sommes incapables de donner des chiffres précis

concernant la répression qui s'abattit ensuite sur Cronstadt aux mains

de la Tchéka. Avrich indique que « plusieurs centaines de

prisonniers » ont été fusillés sur place et qu'à Petrograd,

pendant plusieurs mois, « des centaines de rebelles furent

exécutés par petits groupes [34] ».

Les survivants furent envoyés dans des prisons très dures, comme celle

des îles Solovki, qui était déjà un véritable bagne bien avant la

révolution.

Il nous a paru nécessaire de faire le point, bien que

brièvement, sur l'histoire de l'insurrection de Cronstadt, dans la

mesure où il s'agit d'un moment de la vie de Trotsky pour lequel ce

dernier se trouve en posture d'accusé. En 1937, en effet, le secteur

libertaire allait relancer la campagne contre lui, à ce propos, en

pleine campagne de défense des accusés des procès de Moscou.

L'insurrection de Cronstadt, faut-il le souligner, se situe au

terme du débat public dans le parti sur la « question

syndicale », au cours duquel nous avons vu Trotsky devenir en

quelque sorte la cible des attaques de Zinoviev s'efforçant de le lier

aux pratiques – désormais unanimement réprouvées – du communisme de

guerre et du « commandement ». C'est lui qui est visé

à travers la campagne contre le Poubalt où il est présenté comme un

« dictateur » et un « défenseur de

l'organisme bureaucratique ». Père de l'institution des

commissaires, il est accusé d'être le parrain de ce que les mutins

appellent la « commissarocratie ». Sa qualité de Juif

lui vaut aussi quelques attaques supplémentaires, payantes dans ce

milieu arriéré, resté sensible aux thèmes et aux accents de

l'antisémitisme.

Trotsky a été et demeurera jusqu'au bout solidaire des

décisions de la direction du parti et du gouvernement face à

l'insurrection, indépendamment de sa participation à telle ou telle

réunion. Mais il a marqué et reconnaît avoir délibérément marqué

certaines distances. En fait, dans un premier temps, il a cherché à se

tenir démonstrativement à l'écart. Son opinion – exprimée surtout dans

des conversations et une correspondance privées – est que la tournure

prise par les événements au début de 1921 ne peut s'expliquer si l'on

ne prend pas en compte la campagne démagogique menée contre lui par

Zinoviev. Qu'il s'agisse des ouvriers de Petrograd ou des marins de

Cronstadt, il juge que ce n'est en aucun cas à lui, personnellement,

qu'il pourrait revenir de les ramener à la raison, mais seulement à

celui qui leur a promis depuis des semaines, la « démocratie

ouvrière... comme en 1917 », en les encourageant à se

débarrasser des « bureaucrates » et des

« commissaires ». Il précise :

« Je considérai, et le bureau politique ne

fit pas d'objection, que les négociations avec les marins et, si

nécessaire, leur pacification, devaient être menées par les dirigeants

qui avaient, la veille encore, toute leur confiance politique.

Autrement, les Cronstadtiens auraient pu considérer l'affaire comme si

je venais prendre sur eux une revanche [35]. »

Au début des événements, il se trouve en Sibérie occidentale

où des troubles ont éclaté parmi les paysans. De retour à Moscou, il

participe aux discussions au sommet. A ce sujet, il écrira en

1938 :

« La décision de supprimer la révolte par la

force militaire si la forteresse ne pouvait pas être amenée à

se rendre d'abord par des négociations de paix, puis par un ultimatum, cette

décision générale a été adoptée avec ma participation directe [36]. »

Le 2 mars, c'est lui qui rédige un communiqué du gouvernement

annonçant les troubles de Cronstadt, l'apparition sur la scène

« de l'ancien général Kozlovsky (commandant

l'artillerie) » et l'arrestation des commissaires. Il précise

que le conseil du Travail et de la Défense a mis hors la loi Kozlovsky

« et ses complices », décrété l'état de siège dans la

province et la ville de Petrograd, transféré tous les pouvoirs, dans

l'enceinte de l'ancienne capitale, au comité de défense [37].

Le 5 mars 1921, à 14 heures, il signe, à Petrograd même, le

dernier avertissement « à la garnison et aux habitants de

Cronstadt et des forts mutinés ». Il est là dans son rôle de

commissaire du peuple aux Affaires militaires, faisant connaître

« l'ultimatum » du gouvernement ouvrier et paysan

pour la reddition immédiate des mutins, la libération de leurs

prisonniers et la remise de leurs armes, promettant le pardon à ceux

qui se rendent sans conditions. L'ultimatum est aussi sec que l'on peut

s'y attendre s'agissant d'un texte dont l'objectif est d'amener des

révoltés à se rendre :

« En même temps. je donne des ordres pour

que tout soit prêt pour écraser par la force des armes la mutinerie et

les mutins. Les responsabilités pour les souffrances que pourrait

endurer la population pacifique retomberont totalement sur la tête des

mutins contre-révolutionnaires. C'est le dernier avertissement [38] »

Le même jour, le comité de défense de Petrograd lançait par

avion sur la ville un tract appelé à plus de célébrité que l'ultimatum

de Trotsky :

« Derrière les socialistes révolutionnaires

et les mencheviks, les officiers blancs montrent leurs crocs. [...]

Vous êtes cernés de toutes parts, votre situation est désespérée. [...]

N'avez-vous pas entendu parler des hommes de Wrangel qui meurent comme

des mouches, de faim et de maladie ? Le même sort vous attend, à moins

que vous ne vous rendiez dans les 24 heures. Si vous le faites, vous

serez pardonnés, mais si vous résistez, on vous tirera comme des

perdreaux [39]. »

C'était le point de départ d'une légende tenace qui attribua à

Trotsky non seulement l'ultimatum gouvernemental, mais l'odieuse

formule sur les « perdreaux » et l'arrestation comme

otages, à Petrograd, des familles des insurgés – une décision du comité

de défense : la Pravda de Cronstadt

plaçait Trotsky au premier rang des « vils calomniateurs et

des tyrans corrompus ».

Le rôle de Trotsky à Cronstadt s'arrêta là, Se tenant

« complètement et ostensiblement à l'écart de cette

affaire », il avait regagné Moscou le même 5 mars ;

le 8, la Pravda de Cronstadt imputait « le

bain de sang » au « maréchal » Trotsky –

chef des « communistes fanatiques, ivres de

pouvoir », le « gendarme »,

« l'assassin Trotsky », le « buveur de

sang » – et la propagande de la droite se chargea de

compléter par ces qualificatifs son acte d'accusation permanent contre

« le Juif Trotsky ».

Nous ne connaissons pas le texte du rapport général sur la

situation, présenté par Trotsky à huis clos au Xe Congrès :

c'est aussitôt après que 300 délégués – le quart environ – se portèrent

volontaires pour participer à l'assaut : parmi eux, les

délégués des deux oppositions, décistes et Opposition ouvrière. Le 16

mars, la Pravda

publie des déclarations de lui à la presse étrangère dans lesquelles il

dénonce les efforts de l'impérialisme mondial pour remettre en selle la

contre-révolution russe à travers Cronstadt [40]. Le 23, toujours dans la Pravda,

il commente avec ironie les réactions favorables de la Bourse de

Bruxelles à la perspective de « la restauration en Russie de

nombreuses entreprises industrielles appartenant à des Belges [41] ».

Le 3 avril enfin, au cours d'une prise d'armes en l'honneur

des soldats de l'Armée rouge tombés devant Cronstadt, il prononce un

bref discours dans lequel, après avoir évoqué la mutinerie, les

réactions des Bourses occidentales et celle de Milioukov, il formule ce

qui pourrait bien exprimer alors le fond de sa pensée et qu'il eût

encore signé en 1938 :

« Nous avons attendu autant que nous avons

pu que nos camarades marins abusés voient de leurs yeux où les

entraînait la mutinerie. Mais nous nous sommes trouvés confrontés au

danger de la fonte des glaces, et avons été obligés de frapper juste,

d'un coup sec.

« Avec un héroïsme sans précédent, dans un

fait d'armes inouï dans l'histoire de cette guerre, nos cadets

[élèves-officiers] et nos unités de l'Armée rouge ont pris d'assaut une

forteresse navale de premier ordre.

« Sans tirer un seul coup de feu, ils ont

progressé sur la glace, ils ont péri. Ils ont vaincu, ces enfants de la

Russie ouvrière et paysanne qui étaient loyaux à la révolution. Le

peuple travailleur de Russie et du monde ne les oubliera pas [42]… »

Commentant l'ultimatum lancé par Trotsky aux mutins, Isaac

Deutscher écrit :

« Qu'il revînt à Trotsky de s'adresser en

ces termes aux marins, c'était une autre ironie de l'histoire. Car

ç'avait été "son" Cronstadt, le Cronstadt qu'il avait appelé "l'honneur

et la gloire de la Révolution". Combien de fois n'avait-il pas pris la

parole à la base navale, pendant les journées fiévreuses de 1917 !

Combien de fois les marins ne l'avaient-ils pas hissé sur leurs épaules

pour l'acclamer follement comme leur ami et leur chef ! Avec quel

dévouement ils l'avaient suivi, au Palais de Tauride, dans sa cellule

de la prison de Kresty, jusqu'aux murs de Kazan, sur la Volga, toujours

lui demandant conseil, presque toujours suivant aveuglément ses ordres.

Que d'inquiétudes ils avaient partagées, combien de dangers avaient-ils

bravé ensemble [43]

! »

C'est incontestablement là un beau morceau de rhétorique, mais

pas vraiment une analyse historique, puisque son auteur ajoute aussitôt

que peu d'anciens avaient survécu et que « moins encore se

trouvaient alors à Cronstadt ».

Ce que Deutscher appelle ici « ironie de

l'histoire », c'était en réalité tout simplement le

retournement d'une situation, après des années de guerre civile et de

souffrances. Alors qu'en 1917 les marins étaient devenus le fer de

lance de la révolution – une révolution dans laquelle les ouvriers

entraînaient derrière eux toutes les autres couches sociales opprimées

– ils reflétaient tragiquement, parmi les premiers, la lassitude

profonde du peuple russe et son désir d'en finir avec le détresse

matérielle et la sujétion, c'est-à-dire d'une certaine façon, sa

profonde déception devant ce qui était, en définitive, le fruit de

cette révolution qui avait tant donné à rêver. Mais on n'imagine pas

Trotsky rêvant mélancoliquement devant ce retournement. On peut, en

revanche, penser que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il participa aux

décisions qui allaient déchaîner la répression contre des marins

« abusés » et coûter la vie à tant de mutins, mais

aussi à tant de ses soldats d'élite rescapés de la guerre civile. Pour

lui, l'important était de sauver la révolution. Il pensait qu'il le

faisait, en la circonstance, et pensa jusqu'à sa mort qu'il avait fait

son devoir.

Les dramatiques événements de Petrograd et de Cronstadt

avaient masqué – et continuent d'une certaine façon de masquer – un

autre événement capital, indice sérieux lui aussi de la crise de la

révolution : l'invasion de la Géorgie par l'Armée rouge.

Les faits bruts sont connus : la Géorgie avait un

gouvernement menchevique, soutenu, dans un premier temps, par

l'Allemagne, dans un second par l'Entente. L'Union soviétique l'avait

reconnu, ainsi que l'indépendance de la Géorgie, mais les relations

demeuraient tendues entre les deux républiques. Le gouvernement

géorgien traitait assez durement les communistes géorgiens, qui avaient

subi une sévère répression. Le 11 février 1921, éclata à Borchalla une

insurrection ouvrière, partie des rangs du prolétariat russe et

vraisemblablement encouragée par de hauts responsables soviétiques. Et

le 16, la 11e armée du général Guekker entra en Géorgie, balaya toute

résistance et pénétra dans Tiflis. La Géorgie devenait une République

soviétique.

Or toute une série de documents, et notamment ceux des

archives Trotsky, indiquent que l'initiative de faire entrer la 11e

armée en Géorgie a été prise en dehors de la direction du parti et de

l'Etat et, pour ainsi dire, dans son dos. Tout indique que l'homme clé,

dans cette opération, fut le vieux bolchevik géorgien Ordjonikidzé,

lié à Staline, qui se trouvait alors dans le Caucase. Le 12 février

1921, une communication de Lénine à Skliansky

dénonçait des faits « inouïs et incroyables »,

notamment l'impossibilité dans laquelle Staline et lui-même se

trouvaient d'entrer en communication avec Ordjonikidzé [44].

Le 14, une autre communication faite dans les mêmes conditions, mais

aussi en principe envoyée par Staline à Ordjonikidzé, indiquait que le

comité central était enclin à « permettre » à la 11e

armée de soutenir le soulèvement et de marcher sur Tiflis. Son accord

définitif restait cependant subordonné à l'envoi de télégrammes

indiquant l'accord des principaux responsables et leur opinion quant

aux chances de succès d'une telle opération [45].

En fait, l'initiative échappait à Moscou, ou du moins aux

organismes dirigeants, puisque l'offensive allait être déclenchée sans

leur aval. Le 17 février 1921, en effet, le commandant en chef de

l'Armée rouge, S.S. Kamenev, informa Skliansky que l'attaque de la 11e

armée avait placé les dirigeants « devant le fait

accompli » de l'invasion de la Géorgie [46]. Le 21 février d'ailleurs,

Trotsky lui-même s'adressait à Skliansky pour lui demander une note

« sur les opérations militaires en Géorgie, quand elles ont

commencé, sur l'ordre de qui, etc. [47] ».

Des années plus tard, Trotsky émettra une hypothèse qu'il est

évidemment impossible, pour le moment, de vérifier. Selon lui,

l'opération qui avait mis fin à l'indépendance de la Géorgie et avait

constitué la première intervention militaire de la Russie soviétique

au-delà de ses frontières reconnues avait été préparée et menée à bien

à l'insu du bureau politique et du comité central, par Staline et

Ordjonikidzé [48].

On relèvera seulement que les conditions pour le moins suspectes, les

aspects incroyables de l'opération et de ses antécédents ne furent

nullement connus à l'époque. Lénine, réticent, et Trotsky, hostile,

s'inclinèrent en silence devant le fait accompli... Trotsky allait

même, un peu plus tard, polémiquer publiquement pour défendre cette

intervention et l'invasion de la Géorgie. Solidaire de son parti, y

compris dans l'erreur, il acceptait ainsi d'en porter la responsabilité

devant le mouvement ouvrier mondial [49].

En moins de quatre ans, de 1914 à 1917, le révolutionnaire en

exil, porté à la tête de la première révolution victorieuse de

l'Histoire, avait pu penser à escalader le ciel. Moins de quatre ans

après Octobre, la répression contre Cronstadt et l'invasion de la

Géorgie ne pouvaient pas ne pas avoir pour lui un goût d'amertume.

Mais Trotsky ne rechignait pas devant les lourds fardeaux.

Pour lui, le combat continuait, de nouveau au côté de Lénine, ce qui

devait tout de même alléger sa charge.

[1]

La littérature est abondante sur la crise de 1921 et en particulier

l'insurrection de Cronstadt. On retiendra particulièrement l'étude de

Paul Avrich. Kronstadt 1921, Princeton, 1970,

traduction française La Tragédie de Cronstadt,

Paris, 1970.

[2]

T.P., II, pp. 480-485.

[4]

New York Times, 6 mars 1921.

[5]

P. Avrich, op. cit., p. 42.

[24]

Ibidem, pp. 100-101.

[30]

De nombreux auteurs renvoient au IIIe congrès de

l'I.C. pour cette déclaration de Boukharine, mais sans

référence paginée au compte rendu. La raison est simple : elle

n'y figure pas. Prudemment, Stephen Cohen (Boukharine,p.

194) écrit qu'il « l'aurait dit à des délégués », en

donnant comme référence Abramovitch qui, lui, s'est pourtant contenté

de citer, sans référence !

[31]

Avrich, op. cit., p. 134.

[37]

KaK, IV, pp. 283-284.

[39]

Avrich, op. cit., p. 142.

[40]

Pravda, 16 mars 1921.

[41]

Pravda, 23 mars 1921.

[43] Deutscher, op. cit.,

III, pp. 673-674.

[46]

Ibidem, II, pp. 378-380.

[49]

Traduction française : Entre l'impérialisme et la

Révolution.