中文马克思主义文库 -> 李季 -> 对于中国社会史论战的贡献与批评(1932年3月)

四 介绍并批评各种划分中国经济时期的说法

我们对于中国自古至今的经济发展既有以上的一种图案,则于他人不同的主张自然要加以批评,今特择要分述于后。

(一)关于陈邦国君的

陈君在《中国历史发展的道路》(见《读书杂志》一卷四五期)一文中说郭沫若在《中国古代社会研究》中

“制成了一个社会进化表:原始共产制——奴隶制——封建制——资本制。他完全忽视了氏族社会一个发展阶段,并且把奴隶制代替了氏族社会,由此可见他的《古代社会研究》一书的观点仍旧是在摩尔根的《古代社会》出版前的马克思与恩格斯的观点。然而在《古代社会》出版之后,他俩已放弃了过去的观点,而用摩尔根发现的氏族社会对于历史的过程作了一个大的补充。郭沫若在现代研究中国历史尚忘记了这一阶段,怎么不是大笑话啊?”

我们对于这段话实在有些莫明其妙!第一,陈君说郭君“把奴隶制代替了氏族社会”,“仍旧是在摩尔根的《古代社会》出版前的马克思与恩格斯的观点”,这是牛头不对马嘴的话,马恩两氏绝对没有具过这样的一种意见,陈君如将本文第二项细阅一遍,当知他们对于社会的经济发展,在摩氏《古代社会》出版前持一种什么意见,在该书出版后又怎样改变他们的意见。

第二,他说郭君忽视了氏族社会这个阶段,“铸下了大错,实在不特是大错,简直是个大笑话。”但他如果慢点笑,先细心看一看《中国古代社会研究》。当发觉自己不免有点小错,或闹了个小笑话。因为不独在他征引那个“社会进化表名原始共产制”之下明明有“氏族社会”四个大字(见原书二三页),并且书中关于唐虞和殷代的文字都是描写氏族社会的情形,硬说郭君铸了大错,闹了大笑话,未免太冤枉了罢!

第三,可是他断章取义地引用郭君的“社会进化表”以相责难,也自有他的“理由”,试看他先抬出“氏族社会研究专家考瓦列夫斯基”,对于氏族标举一种定义,接着很郑重地说道:

“氏族社会在本质上是以氏族为单位的一种社会组织,是原始共产社会崩溃之后,生产经济代替了采取经济的一种新的社会形式。”

陈君这种把氏族社会从原始共产社会划分出来,视为性质完全不同的两种东西的高见,无论是出自师承,或是自创新说,我们是断然反对的。请分述其理由如下:

(甲)原始人的霍德(Horde即小群的意思)的采取经济固然是共产主义的,即氏族的生产经济也是共产主义的,形态虽有不同,性质绝无差异,陈君今将原始共产社会与氏族社会对立起来,理由安在?还有一层,原始的霍德固然只是采取经济,然氏族社会不仅是狭义的生产经济,也还杂有采取经济,所以有人称之为混合经济。以此去区分原始的霍德和氏族的组织,本来没有什么不可以,但以此去区分原始共产社会和氏族社会,便变成一种不通之论了。

(乙)就我所读的中西书籍讲,从没有看过这样奇怪的划分。例如莱姆斯(W.Relines)在他的《社会经济发展史》(Ein Gang Durch die Wirtschaftsgeschichte)中说:

“最初的人类在无限长久的时期中,是生息于打猎的原始的霍德共产主义(Hordenkommunismus)里面。他们后来由这种猎人生活更进一步,达到游牧生活,由此又再进而趋于农业与土著了。当他们成为比较进步的农民时,即构成永久的农民公社——例如马克公社{Markgenossenschaft)之类(但在自然条件不允许有这种步骤的地方是除外的)。——除掉打猎外,便以农业劳动维持自己的生活。在马克里面。原始共产主义达到最完备的地步。”(见该书一九二二年原本五八至五九页,又亚东图书馆译本九七至九八页)

莱氏认原始共产主义在马克(即一定的土地的意思)经济(生产经济)中才“达到最完备的地步”,而陈君却认为在采取经济之后即崩溃了,到底谁是谁非呢?我们请世界上一位鼎鼎大名的学者来解决罢。此人就是考茨基。他曾替萨尔卫阿里(Joseph Salvioli)的《古代资本主义》(Der Kapitausinus im Altertum)作一篇序言。内中有一段说:

“马克思认原始共产主义(Urkommunismus)为原始的生产方法。人类共同生活于小群中,就显明的所有权关系的原始状况讲,每个人都共同耕种并据有土地——这是最重要的生产手段。这种劳动是依照社会的习惯,计划,和同意进行的,生产物属于社会,并同样依照社会的规程和同意而分配于各员。”(见该书一九二二年德文译本序言第九页),

现在又要请教陈君,考茨基认这种场所的农业(即生产经济)为原始共产主义还是不对么?还不免是“大错”或“大笑话”么?

如果这种说法还不足以折服陈君,那我们只好再请摩尔根和恩格斯出来。摩氏在《古代社会》与恩氏在《家庭、私有制和国家的起源》中都视氏族社会为原始共产主义,不过他们没有用过这个名词,仅用共产主义字样,这是无关重要的,因为所谓原始共产主义只是对后世的共产主义而言,至于在氏族社会中是没有此等名词出现的。陈君看了这种事实。以为如何?

其实指出陈君的错误还用不着惊动这些西洋学者,他只要肯花五角五分或七角大洋向昆仑书店买一本上田茂树著的《世界社会史》或山川均著的《唯物史观经济史》上册。把前面几页或十几页翻开看一下,就有“氏族共产主义时代”或“原始共产制最后的发展阶段是农业共产体”等字样映入他的眼帘,要使他自己大吃一惊!

(丙)陈君既将氏族社会屏诸原始共产社会之外,那么,这到底是一个什么社会呢?他自己没有半句的解释。如果勉强说有的话,那就是;

“井田制度的神话,其实便是氏族社会的末期的一种生产形式。”

拿“井田制度的神话”去说明“氏族社会的末期”,究竟是什么意思,除掉他自己以外,恐怕只有天晓得!然在实际上他自己也有些莫明其妙。因为他在一方面宣言“氏族社会的崩溃,因为生产力更高的发展,人口的增加,使邻居的联系加紧起来。这样,已经接近了各自独立经营的‘大家庭’制度。并且开始使用公共的财产:住宅及牧场”。据这些语意不明的话推测起来,氏族社会好像是共产的。但在另一方面,他又埋怨郭沫若君“把奴隶制代替了氏族社会”。可见氏族社会又不是共产的,因为奴隶制明明站在私有财产和阶级对抗上,奴隶制可以代替氏族社会,则氏族社会的性质便可想而知了。他自己还没有懂清楚的东西,如何叫人好懂呢?

(丁)陈君看到这里,一定不服气;因为他明明说过:

“〔农村公社〕生产力的发展更向前进了一步,剩余生产品大大的增加起来,开始利用不自由的劳动,于是,发生奴隶。……奴隶经济是由氏族社会到封建社会的一个过渡,郭沫若君没有懂得这个过渡,他误认封建社会是直接由奴隶制度推移来的,所以在《中国古代社会研究》中铸下了大错。”

既名之曰“奴隶经济”,而又否认其为“奴隶制度”,这就和一方面称“封建经济”而它方面又否认其为“封建制度”一样!现在即退一步,姑认陈君所谓“奴隶经济”是属于“农村公社”的,然则郭君所忽视的乃是“奴隶经济”,而不是什么氏族社会了!

但陈君也许又要说,这种“奴隶经济”是属于氏族社会的末期,并不站在它的外面,因为此时固早已有了奴隶啦。不过他人可以如此说,陈君是没有资格说这句话的。因为他在一方面应用了“氏族社会专家考瓦列夫斯基”对于氏族的定义,并且说明它“是没有与图腾形式分开的,是与摩尔根在《古代社会》与恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中的定义不同”,在另一方面,他又说:

“邻居关系奠定,将昔日氏族关系根本推翻,于是氏族公社就为邻居的或农村公社(井田制度)所代替。交换于是偶然的发生。管理的选举已经不按照氏族的单位。生产工具也由石器发达了金器。最初便是用铜。”

我们看了他这种说法,真如堕五里雾中,不知道他所谓氏族社会到底是什么?据摩尔根说:。

“当家系转入男性,甚至于还要早些的时候,氏族的动物名称即被抛弃,而代以私人的名称,这似乎是可能的。”(见《古代社会》原文三五六页)

这里所谓“氏族的动物名称”,不用说,就是图腾。陈君既说“考瓦列夫斯基的定义是没有与图腾形式分离的”。可见他所谓氏族以及氏族社会的范围非常狭小,而他认野蛮中级应用铜器时氏族社会即已崩溃,尤足证明这一点(关于摩尔根所谓氏族社会的范围,可查看下文我们驳郭沫若君所列的图表)。这种界限的划分与氏族发展的状况完全不符,姑置不论,像他这样的氏族社会自然不能和封建社会衔接,可见郭君所忽视的,不是他的氏族社会,而是他的农村公社,或井田制度!

总之,陈君对于氏族社会未曾懂得,对于郭君所谓氏族社会也未曾懂得,对于郭君的错误所在,更茫无所知,惟拿着几个半生不熟的名词搬来搬去,以致一般缺乏古代社会知识的人觉得非常神秘,莫测高深!

末了,我们当探讨陈君错误的来源。要说他是完全不懂么?他不独知道摩尔根,马克思,恩格斯这些名字,不独知道《古代社会》出版后,马恩两氏改变了自己的意见,并且还提出什么“氏族社会研究专家考瓦列夫斯基的定义”来吓人(其实他自己在定义后面的说法完全违反这种定义)。要说他完全懂么?他的说法又不三不四,毫无理论上的根据。我想来想去,总想不出一个所以然。后来忽然想起库期聂的《社会形式发展史大纲》(神州国光社出版)中不是有什么“原始社会”,“氏族社会”,“采积经济”,“生产经济”等名词么?陈君也许就是从此中取出,自行制造一下罢!这雄不免有些臆断,恐怕已经逼近真理了。

有人读了我这四千字左右的批评文字,或者要认为小题大做,对于陈君这一点错误,值不得发这许多的议论。这话是有理由的。我最初的意思是要把批评陈君此文的话附在批评郭沫若君的大著里面,并不想另辟一个子目。但后来看见《读书杂志》四五期第三版增刊的几封批评社会史论战各种作品的信,不独无人注意及此,并且还有两封信直接赞扬陈君的大文。其一为秋原君的,他说:

“‘破’的文章中,最使弟注意者,是刘梦云,刘镜园,及陈邦国三君的文章。因为有大部分意见为弟所共感,而且含有许多有价值的暗示之故。”

其一为郭全和君的,他说:

“陈邦国君《中国历史发展的道路》和周绍溱君对于《‘诗书时代的社会变革及其思想的反映’的质疑》等文对《中国古代社会研究》作严正的批评,使我很欢喜!”

秋原君所共感的“含有许多有价值的暗示”的意见和郭君很欢喜的“严正的批评”,虽未必和我所指摘的恰为同一物,不过陈君的大作经他们两位的赞赏后,对于青年学子的危险性更大,所以不能不加以详尽的批评。

(二)关于郭沫若君的

郭君的《中国古代社会研究》是一部风行全国的大著,现在已经四版,快销到七千部了,而他自己在序言中也说:

“本书的性质可以说就是恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》的续篇。”

当我看到这里时,心中起了无限的敬意,因为我老早就想望中国能有这样的一个“续篇”出现,借以一饱眼福。但我于一口气读完这部大著之后,不免大失所望,因为他这部书是从两个大公式出发的:即摩尔根《古代社会》中前史时期进化阶段的公式和马克思《政治经济学批判》序言中经济发展的公式,他对于此等公式的了解极不充分,甚至于完全错误,以致没有一点好结果。今特依次说明如下:

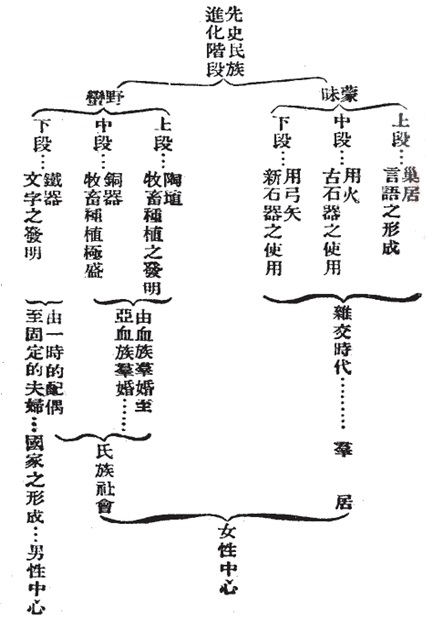

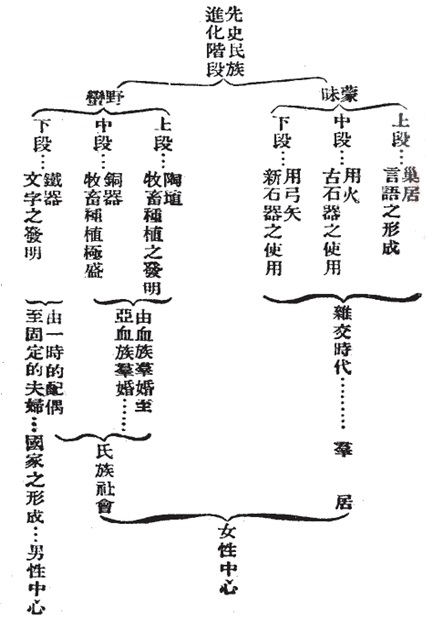

郭君在书中开口恩格斯,闭口摩尔根,真是把他们俩人看做大宗师,可惜他完全不懂他们的学说,岂止不懂,简直闹了一个大笑话!他在讲《周易》时代的社会结构时说,据摩尔根“古代社会的研究,先史民族之进化阶段可表列如次”:(见原书四一至四二页)

郭君这个表的上半截系根据摩氏《古代社会》第一篇第一章第十二页的表和第三章最初几页的说法制成,虽不完全,还算正确(不过所谓上段中段下段不能充分表见发展,应依原文改译为低级中级高级),下半截乃根据全书各处的说法作成,便和摩氏的原意完全相反了。今就其中重要的数点来说一下。

一,摩尔根对于杂交(Ptomiscuous intercourse)的说法虽没有否认,但却十分慎重地加以描写(恩格斯也是如此,参看《家庭、私有制和国家起源》原文一二至一四页),所以他说:

“杂交表现蒙昧最低的阶段——它代表一个起码点。人类在这种状况中,和环绕他们的不能言的动物迨没有区别。他们不知道结婚,大概是生活于一个霍德中,不仅是一种蒙昧人,并且仅具有一种孱弱智能和一种更孱弱的道德意识。”(见《古代社会》原文五○七页)

他在后面又说:

杂交在理论上可以推论为先于血缘家庭(Consanguine family)的一种必然的状况;但它是隐藏在人类朦胧的往古,非正确的知识所能达到。”(见同书五○九页)

这两节话明白表现摩尔根所承认的杂交是在人和兽很少区别的朦胧的往古,系由推论而得,不独蒙昧的中级和高极(即上表所谓中段和下段)不会有这种现象,即低级(即上表所谓上段)的后段也绝迹了。因为摩氏明明推论杂交是“先于血缘家庭的一种必然的状况”,在同页又承认这种家庭是“属于蒙昧的低级”,而彭那鲁亚家庭(Punaluan family)“也许是起于蒙昧的中级”。由此可见郭君所列的表与摩氏的说法相去足足有十万八千里!

(注)摩尔根所谓血缘家庭是建筑在嫡系和旁系的兄弟姊妹群婚上面;彭那鲁亚家庭是建筑在嫡系和旁系的几个姊妹对于各人的夫的群婚,与嫡系和旁系的几个兄弟对于各人的妻的群婚上面,而此等丈夫或妻子却不限定各为亲属。由此又足证明郭君指彭那鲁亚群婚为什么“亚血族群婚”实在是不妥当的。

二,郭君既使杂交占据蒙昧的全部领域,把属于蒙昧三级的血缘集团婚与彭那鲁亚集团婚列在野蛮的低极和中级(即上表所谓上段与中段),铸成第一次大错,便不能不继续铸造第二次,第三次,以至无数次的错误。据摩尔根说:。

“当氏族出现时,对于兄弟和彼此的妻子的集团婚,以及姊妹和彼此的丈夫的集团婚,是不加限制的。但它力求排除兄弟姊妹已成的婚姻关系。……”(见《古代社会》原文七三至七四页)

摩氏又说:。

“氏族在起源上是古于一夫一妻家庭,是古于对偶家庭。实在与彭那鲁亚家庭同时。”(见同书二三三页)

郭君不知道摩氏这些说法,竟妄将血族群婚总括在氏族社会里面,这便是第二个错误。

三,在一方面,氏族虽和彭那鲁亚家庭同时出现,但它并不建筑在这种或任何种家庭上面,所以摩尔根说:

“每一种家庭无论其在早期或后期中,有一部分在氏族内,有一部分在氏族外,因为夫妻必须属于不同的氏族。这种解释是简单而完全的;就是,家庭的兴起不与氏族相干,它能完全自由地从一种低级的形态发展至高级的形态,同时氏族是经常的,是社会制度的单位。氏族(gen)全体加入胞族(phratry),胞族全体加入部族(tribe),部族全体加入民族(nation);但家庭不能全体加入氏族,因为夫和妻必须属于不同的氏族。”(见同书同页)

在另一方面,彭那鲁亚群婚并不限定产生氏族,它初时是造成一种依性分级的社会,故摩尔根说:

“在考究政府观念发展一问题时,以血族为基础的氏族组织,自然是古代社会一种古的骨干;但还有一种更古的组织,即依性分级的组织首先要求我们的注意。这并不是因为它在人类经验中是新奇的东西,而是有更大的理由,因为它似乎含有氏族胚胎的原理。”(见同书四七页)

“以性为基础的分级组织和以血族为基础的氏族初步组织,现在盛行于用卡米拉罗依(Kamilaroi)语的澳洲土人中。……只要从内部加以考察,便明白看出男女两性的分级是较氏族为早;第一,因氏族组织较分级的组织为高;第二,因在卡米拉罗依种族中氏族的组织正在推翻男女两性的分级组织。”(见同书四八页)

郭君不知道摩氏这些说法,竟又妄将彭那鲁亚群婚(即他所谓“亚血族群婚”)>总括在氏族社会里面,这便是第三个错误。

四,摩尔根说:

“当人类曾经从蒙昧进于野蛮的低级时。他们的状况大有进步。为追求文明的争斗,有一大半是胜利的。一种使结婚人群减少数目的倾向在蒙昧的末期必定已经开始表现,因为对偶家庭(Syndyasmian family)变成野蛮低级中的经常现象。”(见同书五一○页)

这里所谓对偶家庭是出于对偶婚,也就是郭君所谓“一时的配偶”,应当列入野蛮的低级(即上表所谓上段),而他却轻轻地迁下两级,这是第四个错误。

五,氏族的起源本来甚古,摩氏说:

“要说明氏族起源的正确状况自然是不可能的。……它在起源上是属于人类发达的一个低阶段和社会很古的状况中;在时间上稍后于彭那鲁亚家庭的初次出现。它显然出于这种家庭,后者是由实质与氏族员相符的一群人构成的。”(见同书四四三页)

恩格斯也说:

“氏族发生于蒙昧的中极,发展于蒙昧的高级,就我们的来源所能判断的讲,是在野峦的低级达到全盛时期。”(见《家庭、私有制和国家的起源》)原文一六三页)。

郭君对于这些说法又茫无所知,竟将彭那鲁亚群婚列在野蛮的中级,这是第五个错误。

六,对偶婚是属于野蛮的低级和中级,而继续至高级,举例来说:

“当美洲土人被发见时,在野蛮低级中的一部分人已经达到对偶家庭。”(见《古代社会》原文四六二页)“在中级的村落印第安人(Village Indians)中,这种家庭是很流行的形态,西班牙著作家的报告虽甚空泛,这是没有疑义的。”(见同书四七一页)

郭君对于这些事实也没有听见讲过,所以把对偶婚(即他所谓“一时的配偶”)列在野蛮的高级,这是第六个错误。

七,一夫一妻制出现于野蛮的高级,是在氏族社会以内,郭君将它置诸氏族社会之外,这是第七个错误。

(注)摩尔根所谓“对偶家庭”是建筑在一对男女没有固定结合的婚姻上,所谓一夫一妻制是建筑在一对男女固定结合的婚姻上面:郭君连这些术语都不知道用,竞由自己勉强作出什么“一时的配偶”和“固定的夫妇”。

八,摩尔根所谓女性本位和男性本位原是指氏族社会以内讲的,所以他说:

“在家系以女性为本位的地方,儿子不能当选承继他的父亲。因为他是属于不同的氏族,没有氏族要从其它氏族中选的一个普通酋长或世袭酋长。”(见同书七○页)

“家系以男性为本位,则孩子们属于他们父亲的氏族。”(见同书一七○页)

郭君对于这些句子自然不知道,于是在一方面将女性中心牵扯到杂交时代,在另一方面将男性中心屏诸氏族社会之外,铸成最后的大错,即第八个错误。

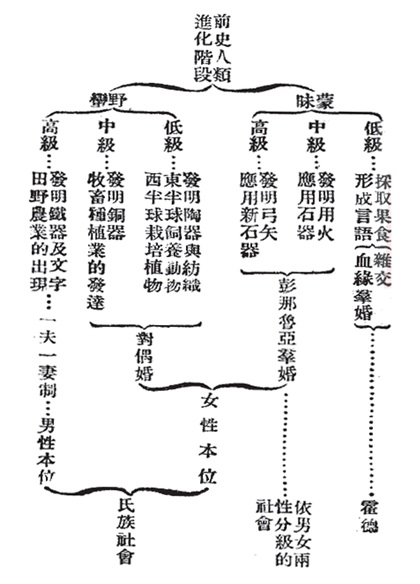

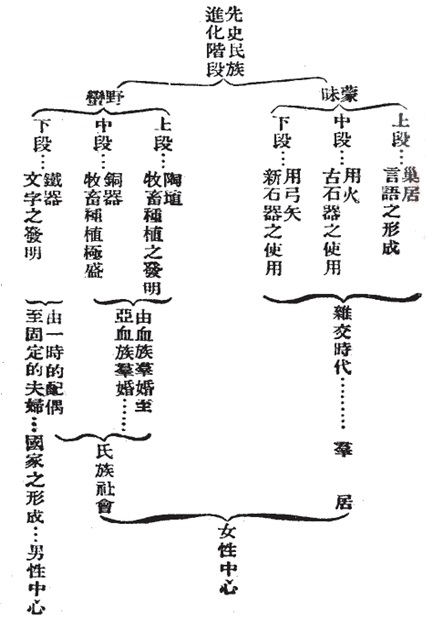

郭君抱着天大的野心,要著一部做恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的“续篇”,又怀有宏大的志愿,要在这种“续篇”中列表传播摩尔根的学说。不讲先要细心研究古代社会,至少也应当看一遍。现在就他所犯的八大错误看来,我可以断言,他是“急时抱佛脚”地在那部名著里面乱翻几页,马上抄录下来,作为立论的根据——像这样无聊的举动不独对不住买了七千部《中国古代社会研究》的读者,并且也对不住自己啊!!!我们现在为使郭君和读者易于明了上面纠正的各节起见,特依照摩氏对于前史人类进化阶段的学说,列表如下:

我们试将这个表和郭君上面的表对照一下,马上就可以发见他那个表的下半截错到什么地步,而他在野蛮的高级中遗漏田野农业一项,也是一个绝大的缺点。不过这里有两点是要特别声明的:

1)此表为简单明了起见,未能将摩尔根所说复杂情形完全表现出来。例如他说:

“血缘家庭和彭那鲁亚家庭是属于蒙昧的阶段——前者属于它的最低的状况中,后者属于它的最高的状况中——而彭那鲁亚家庭则继续至野蛮的低级;对偶家庭是属于野蛮的低级和中级,继续至高级;一夫一妻家庭是属于野蛮的高级,继续至文明时代,这是通常发见的情形。”(见《古代社会》原文四七一页)

此处说彭那鲁亚家庭继续至野蛮的低级,对偶家庭继续至野蛮的高级,我们的表上都没有表现出来。

(2)此表只是写出前史人类家庭进化顺序的通常状况,并不愿没有特殊情形的,摩氏曾说:

“将这几种家庭形态在它们相对的顺序中这样确切地说出来,实有被误解的危险。我并不是说,一种形态在社会某个阶段中完全发育起来,普遍地并唯一地繁荣于同一阶段的人类种族中,于是消灭于另一个较高的形态中。彭那鲁亚家庭的例外可以出现于血缘家庭之间,血缘家庭的例外也可以出现于彭那鲁亚家庭之间;对偶家庭的例外可以出现于彭那鲁亚家庭之间,彭那鲁亚家庭的例外也可以出现于对偶家庭之间;一夫一妻家庭的例外可以出现于对偶家庭之间,对偶家庭的例外也可以出现于一夫一妻家庭之间。甚至于一夫一妻家庭的例外可以出现于彭那鲁亚家庭时,而对偶家庭的例外也可以出现于血缘家庭时。还有一层,有些种族达到一种特别形态,较早于其他更进步的种族:例如易洛魁人在野蛮的低级中有对偶家庭,而布立吞人(Dritons)在野蛮的中级,仍是彭那鲁亚家庭。”(见同书四七○至四七一页)

人们要完全了解这段话。才能够应用摩尔根的学说去考察中国的古代社会,而收得一点结果。

可是郭沫若君不独谈不到活用摩氏的学说,甚至于连字义都弄不清楚。例如他说:

“黄帝以来的五帝和三王阻先的诞生传说都是‘感天而生,知有母而不知有父’,那正表明是一个野合的杂交时代,或者血族群婚的母系社会。”(见《中国古代社会研究》一○页)

我起初看见这段话,以为他不是为自己一个错误的图案所蒙蔽而不注意事实,就是对于古代社会发展的情形没有初步的认识;因为黄帝为有熊氏,这是一种图腾社的称号,原始人一达到图腾社,即禁止同一图腾的男女发生性交,至于“感天而生,知有母而不知有父”,正是一个母系制的时代,无论如何,安不上“一个野合的杂交时代”九个大字。但后来仔细考究,才知道全不是这么一回事。他的毛病是在不懂杂交这个名词的意义。摩尔根所谓杂交,是指无年龄亲属之别的性交,举凡父母子女,或祖父母孙儿孙女等都互相性交,他们是不知道婚姻的。然郭君则误以为杂交是指一个妇女为许多男子的公妻,或一个男子为许多妇女的公夫,总之,他以为群婚就是杂交,所以后来又重复地说:

“例如五帝和三王祖先的诞生都是感天而生,知有母而不知有父,那便是自然发生的现象,那暗射出一个杂交时代或者群婚时代的影子。”(见同书二六一页)

哎哟,郭君连摩尔根所谓杂交的粗浅的意义(其实这并不是他私定的界说,是一般人都承认的,是每个有科学常识的人都懂得的),都不了解。还谈什么摩尔根的学说!!!

即令郭君偶然懂得摩氏术语的意义也是用不准确的,我们试听他说:

“‘有虞氏尚陶’,‘有虞氏瓦棺’,这是说当时还仅仅是土石器时代。

“尧皇帝的两个女儿同嫁给舜皇帝。舜皇帝和他的兄弟象,却又共妻这两位姊妹。《孟子》上有象说的话。要‘二嫂使治朕栖’;《楚辞》的《天问篇》上竟直说是‘眩弟并淫’。所以舜与象是娥皇女英的公夫,娥皇女英也就是舜与象的公妻。他们或她们正是互为‘彭那鲁亚’。”(见《中国古代社会研究》一○页)

有虞氏既然尚陶,既然有瓦棺,这就是说明尧舜时代至少是在野蛮的低级中(其实是在野蛮的中级中,甚至于还要在后),此时已是对偶婚,而不是彭那鲁亚群婚。例外当然也是有的,不过不能在此处应用。因为舜与象既是娥皇女英的公夫,为什么象对她们要称“二嫂”呢?《楚辞》上为什么又要说“眩弟并淫,危害厥兄”呢?这种场所如果说得上彭那鲁亚群婚,那“陈平盗嫂”也事同一律,不独野蛮的低级或中级中有彭那鲁亚群婚,即文明时代也有这种群婚了!

然郭君所谓彭那鲁亚群婚。不仅止于舜与象的时代,他以为“《卜辞》中……确有多父多母之征迹”(见同书二六七○页)。商代末年实显然犹有亚血族群婚制存在”(见同书二七○页)。并且说武王数纣王“昏弃厥遗王父母弟不迪”一句

“正道破殷代还保存着亚血族结婚的制度,因为王父母弟整个要出嫁,所以在敌人看来,就好像是‘昏弃不迪’了。”(见同书一一一页)

而武王数纣王:“乃惟四方之多罪逋逃是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士,俾暴虐百姓,以奸宄于商邑”等语是和上一条相同。

“因为本族的男子要出嫁,异族的男子不能不入赘,所以便不能不以为大夫卿士。”(见同书同页)

郭君认舜与象对于娥皇女英为彭那鲁亚群婚,系根据《孟子》上“二嫂使治朕栖”和《楚辞》上“眩弟并淫”二语,虽属牵强附会,到底还有点影子,至于此处所说的“王父母弟整个要出嫁”,“异族的男子不能不入赘”,真是连一点影子的根据都没有。郭君这样任意挪扯,未免骇人听闻!像这种无聊的挪扯论每个有知识的人都可从直觉上感到它的荒谬,用不着我来驳斥了。

郭君的书中充满了这一类的高见,我们为节省篇幅起见,不再列举了。他是崇拜摩尔根而又没有读过摩氏全书的,因此我们要介绍摩氏的一段话给他看,服服他的心,使他知道我们在上面的议论不独有事实的根据,而且有理论的基础:

“我们为找出每个时期相对的长度起见,如果假定人类在地球上的生存期为十万年,——也许还要长些或短些——马上便会看出,至少有六万年必须划归蒙昧时期。依照这种分配。则人类种族最进步的部分的生活五分之三是花在蒙昧状态中。至于其余的年分,有二万年,或五分之一,应当划归野蛮的初期。一万五千年应当划归中期和晚期,所剩下的五千年是为文明时期。”(见《古代社会》原文三八页)

据现今各国考古学家对于各种被发见的遗迹和骨骼的研究,地球上在二十万年前大概就有人类了。而德国套巴哈(Taubach)地方所发见的人类生活遗迹且表见他们在八万年前就知道用火。由此可见摩尔根这里所假定的人类生存期还是太短。这是第一点。又他对于期间的分配,未必完全可靠,自是意料中的事,这是第二点。不过他这种说法对于我们研究中国古代社会至少给了一个指标,使我们可以避去许多不应当有的错误。可惜郭君不知道这一点,以致他要在黄帝(据《辞源·世界大事表》载黄帝元年系纪元前二二九七年)至殷末(纪元前一一二三年纣王败灭)的一千—百七十五年中表演一个九万五千年甚至于十九万五千年人类生活的全部过程,所以他说,在这个时期中,“杂交时代”也有,“群婚时代”也有,“土石器时代”也有,“金石并用时代”也有,“铁器时代”也有(他虽说“铁器时代”是在周初,但纣王败灭,已是武王即位第十三年了)。中国古代人的本领真大,能在最短的期间表演人类生活最长的全部过程,猗欤休哉,神明华冑的黄帝子孙啊!!!

笑话少来,言归正传。中国古代的书籍如《虞书》《夏书》等既系后人的追记,其间伪造粉饰,真迹甚少,不能据为信史,而地下发掘的工作又方在萌芽时代,不能供给我们以相当的材料,此时要来高谈皇古,真是有些困难,啊,还不止此,几乎不能开口。不过有两点我们是可以推测得到的。

(1)有熊氏的祖先的生存期间总有若干万年,《太平御览》所引“天地混沌如鸡子,盘古生其中,万八千岁”的话,虽属荒唐,然至少可以表见这些祖先几万年的生活的影子。这个时期自然是属于蒙昧的阶段。

(2)自唐虞时代起,大概已经在野蛮中极的末叶,因为在婚姻上已经没有表现真正的彭那鲁亚群婚,而证以男性的舜的耕稼,和象所谓“牛羊,父母,仓禀,父母”,可见当时的牧畜种植业已经很发达了。小亚细亚和波斯的住民在七千年前即知道炼铜,欧洲人四千五百年至五千年前也能制造铜器,被摩尔根称为文明发达甚早的中国人(参看《古代社会》原文三七二页),在距今仅四千二百年光景的唐虞时代应有铜器这个假定,总不算过于冒昧。不过此事只是虚悬一格,还有待于将来新材料的证明。

(注)据德国经济学者西摩勒耳(Gustov Schmoller)说,铁的制造系于纪元前二千三百年由蒙古条耳诸族(Mongolisch-turanische Stämme)传入中国,这是可以证实的(见西氏《国民经济学纲要》第一卷二○五页——Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre)。纪元前二千三百年正当唐尧帝的时候,就在开始学习制铁:似乎是办不到,不过制铜器或有可能。

由以上的理论与事实总合起来看,唐虞时代是在野蛮的阶段,决不像郭君所描写的一样,是在蒙昧阶段,叫做什么“土石器时代”。关于他所描写的商代和商代以后的情形,当留在讨论他应用马克思的经济发展公式以后去说,现在试回顾他应用本店伪造的摩尔根前史人类发展阶段的公式于唐虞前后的古代社会,获得什么结果,除掉“杂交”,“亚血族婚姻”,和“士石器时代”这些大错误以外可以说,一点成绩也没有!谬误的前提演不出正确的结论,这不是当然的道理么?

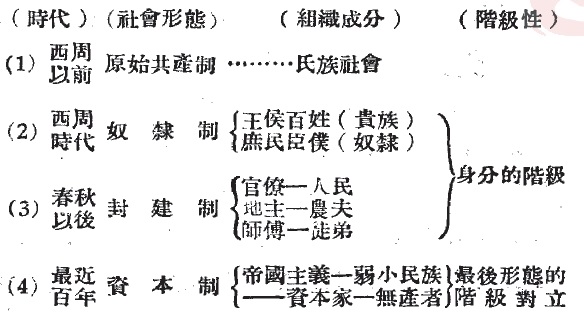

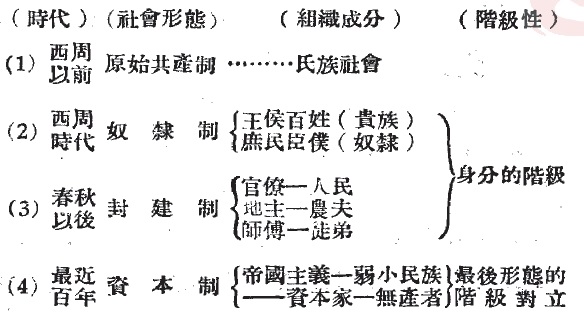

郭君应用走了样的摩尔限的公式既有如此不幸的结果,而他应用已被废弃的马克思的公式更弄得一塌糊涂,不成样子。现在试先看看他所标举的“中国社会的历史的发展阶段”(见《中国古代社会研究》二三页)表:。

这种时代划分的根据不是中国社会发展的实在情形,而是一种先入的成见,即马克思的公式。郭君对于这个公式经过德文中文并列的郑重手续(这是全书的命脉所关,宜其特别郑重)后,即解释道:

“他这儿所说的‘亚细亚的’是指古代的原始共产社会,‘古典的’是指希腊罗马的奴隶制,‘封建的’是指欧洲中世的经济上的行帮制,政治表现上的封建诸侯,‘近世资产阶级的’那不用说就是现在的资本制度了。

“这样的进化的阶段在中国的历史上也是很正确的存在着的。大抵在西周以前就是所谓‘亚细亚的’原始共产社会,西周是与希腊罗马的奴隶制度相当,东周以后,特别是秦以后,才真正的入了封建时代。”(见《中国古代社会研究》一七六页)

郭君本是一个多方面的人才,既懂得医术,又娴于文学,近来复在社会科学上大做其领导群众的工作,像他这样的多才多艺,孜孜不倦,我们除掉钦佩外,本来不应当吹毛求疵。不过我们为爱护真理起见,为爱护知识青年防其中毒起见,不得不开罪郭君,再说一些实话。首先要说的是关于他对封建的解释。

打开天窗说亮话,郭君对于欧洲的经济发展史完全没有入过门,以致闹出一种令人不能原谅的大错,我们还可借用陈邦国君对他的一句评话:“实在不特是大错,简直是个大笑话!”为什么呢?因为他把封建的生产方法看做“欧洲中世的经济上的行帮制,政治表现上的封建诸侯”!这真荒天下之大唐!

第一,这里明明在讲经济,为什么要插入“政治表现上的封建诸侯”一语?难道这种封建诸侯只能在政治上表现,不能在经济上表现么?

第二,所谓行帮制不独不隶属于封建领主,并且是直接反抗他们的,如何能够与封建诸侯联合在一起,而构成封建制度?郭君对于这一点,自然是莫明其妙。因此我要略加解释。

关于封建的生产方法,本文的第三项已详细说过,此处不用提及。我们应注意的是:此系一种封建的农奴与工奴的经济。内中有一批奴隶的手工业者具有高等的技能,他们本来只服役于封建地主的赋役农院和农民的家中,但后来在城市中找着商人与缙绅做雇主,取得货币,逐渐富裕,于是开始脱离农院的隶属关系,转入城市中谋得独立的生活。迨人数既多,势力日大,便组成行会(即郭君所谓行帮),在政治上帮助缙绅(这种人是农业城市的自由农民转变来的),反抗封建地主。当中古时代,自九世纪起至十一世纪止是封建地主的全盛时期,自十二世纪起至十五世纪止则为缙绅与手工业者反抗地主而逐渐获得胜利的时期。缙绅阀在十二三世纪攫得城市的统治权,行会在十四五世纪得参加城市的政权。(详情可参看莱姆斯的《社会经济发展史》原文一二八至一五五页,亚东图书馆译本二二九至二七八页)

试问郭君,像这样由反抗封建地主而发展出来的行会或行帮制怎能算作封建的生产方法中一个部分?!郭君无论怎样善辩,恐怕不能用肯定的语气来答复这个问题罢!

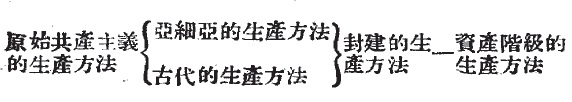

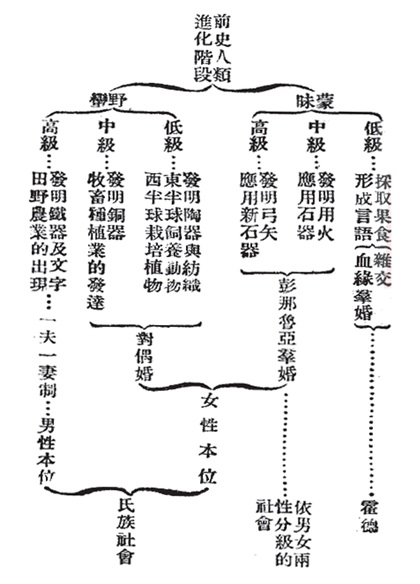

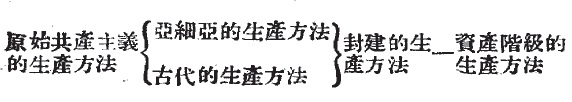

现在再来考究他怎样错解马克思的学说一点。马氏于一八五九年提出四种生产方法做经济发展连续的阶段,至一八七七年摩尔根的《古代社会》出版后,便改变自己的意见,一方拿摩氏的氏族社会做一个补充,一方又改变他从前对于亚细亚的生产方法与古代的生产方法的见解,这是我们在第二项提及过的。兹为简单明了起见,特图解于下:

郭君不独对于马氏意见的改变毫无所知,并且认亚细亚的生产方法等于原始共产主义的生产方法,于是把这个死公式套在中国的经济发展上,不管适合与否,他总要使出全副本领。来牵强附会,矫揉造作,借以表现“这样的进化的阶段在中国的历史上也是很正确的存在着的”!他真是用心良苦,不过所表演的成绩仅是一幕滑稽戏!即此一端已足暴露他对中国经济发展的分期是不正确的,没有价值的。但我们为使他自己心服和读者愈加明了起见,不能这样笼统说一句了事,必须加以详细的分析。还有一层,我们在此处指出他的分期不正确,同时就是指出别人和他具有类似见解的或不合于我们上面分期的各种说法的错误,故不能不多说几句。

一,郭君认亚细亚的生产方法为原始共产主义的生产方法,这是显而易见的错误,用不着再说。不过他把整个的殷代看做氏族社会,便是一种绝大的错误。他的错误的来源还是马克思那个已经废弃的经济分期表。他既认西周时是奴隶社会,即不得不抱着殷代系氏族社会的成见,于是依照这种成见去找材料,将勉强可用的加以补缀,将超过他的标准的轻轻放过,或加以“这些或许是后来的史家所粉饰,我们不敢十分置信”等评语,一概打倒,而他所心愿的社会终于居然出现于自己的眼前了。我们的现在的任务就在指出他这种截长补短的矫揉造作的顽意儿,借以表现我们主张的完全正确。

(甲)郭君说殷代(他称为商代)是一个原始共产制的氏族社会,具有三大理由,即:

“(1)中国的古物只出到商代,是石器,骨器,铜器,青铜器,在商代的末年还明明是金石并用的时期。

(2)商代已有文字,……但那文字百分之八十以上是极端的象形图画,而且写法的不一定,一字有至四十五种写法的,于字的构成上或倒书或横书,或左或右,或正或反,或数字合书,或一字析书。而文的构成上亦或横行或直行,横行亦或左读或右读,简直是五花八门。可以知道那时文字的产生还不甚久,文字还在形成的途中。……

(3)商代的末年还是以牧畜为主要的生产,《卜辞》中用牲之数每每多至三百四百以上,即其证据。农业虽已发明,但所有的耕器还显然是蜃器或者石器,……所以农业在当时是很幼稚的。”(见《中国古代社会研究》八页)

他这种说法如果靠得住,则殷代的氏族社会还在野蛮的中级,因为铜器与牧畜是这个阶段中的特征,已如前表所示,而在野蛮中级的阿兹忒克(Tthe Aztecs)部族也有绘画文字(Picture-writing参看《古代社会》原文一九二及二○二页),所以殷代“极端的象形图画”的文字,当然和这种绘画文字没有什么区别。他虽谈及农业,却断定为“很幼稚”,这至多只能和他的表中所说野蛮中段的“种植极盛”相当。殷代末年既仅达到野蛮的中级,则西周,东周,秦,汉,甚至于下至唐,宋,元,明,清,及民国都应为野蛮的高级,因为据摩尔根说,人类进化中“有一万五千年应当划归〔野蛮的〕中期和晚期”,而自殷末至今还不过三千零六十六年啦。我们自然不是死公式的崇拜者,死死咬定野蛮高级要经过三五千年才能达到文明期,但至少总也要几百年,因此极端相信摩氏学说的郭君既这样描写殷代,在最低限度上也应当把西周和东周划作野蛮的高级。可是他又明明告诉我们,西周时代是奴隶制,春秋以后是封建制,然则野蛮高级到那里去了呢?难道是在周初的几年或几十年间溜跑了么?这个疑问他是无法解答的。

当然,我们也用不着他来解答,并且还要分条反驳他那三大“理由”。

(1)中国出土的殷代古物只有石器,骨器,铜器,和青铜器,当然是事实。不过我们的学术团体对于殷代版图所及之地从来没有过大规模的发掘,以致出土的器物寥寥无几,郭君怎能根据这少数器具,断定殷代确实只有铜器而无铁器呢?土里面出来的器具没有经过人们的粉饰和改窜,固然是硬凭据,但应用它们作证据时,须十分谨慎。并须和古代的典籍互相参证,否则其不可靠的程度较经过粉饰和改窜的古代典籍还要高出千百倍。譬如胡适博士说:

“发见渑池石器时代文化的安特森(I.A.Anderson)近疑商代犹是石器时代的晚期(新石器时代)。我想他的假设颇近是。”(见顾颉刚编著的《古史辨》九九页)

这就是说,商代还在蒙昧时期。这种根据出土的器具的判断,只有丝毫不懂中国古代典籍的安特森才作得出,也只有丝毫不懂古代社会一般的发展情形的胡博士才肯加以赞成!然郭君根据殷代已出土的少数铜器去决定当时的社会性,其见解和安特森的,只有程度上的差异,不过是五十步与百步之比罢了!

(2)中国的文字本来起于指事象形,殷代文字有“百分之八十以上是极端的象形图画”,这是当然的事,并且其中已有百分之二十或十几不是极端的象形图画,可见正经过相当的发展期间。郭君怎能根据这种不完全的证据,断定殷代是氏族社会,并且还在野蛮的中级呢?

(3)郭君说:

“得见甲骨文字以后,古代社会之真情实况,灿然如在目前。……我现在即就诸家所已拓印之《卜辞》,以新兴科学的观点,来研究中国社会的古代。”(见《中国古代社会研究》二二七页)

这种说法在应用上如果加以限制,本来不算错误,不过他竟把《卜辞》当作一部完整的历史,评判古代社会的状况,完全以此为标准,便大错特错了。他以为“《卜辞》中用牲之数每每多至三百四百以上”,即“商代的末年还是以牧畜为主要的生产”的证据。这是何等武断!用牲之数多至三四百以上,固足证明牧畜业的发达,然《卜辞》不是历史,并且为数有限,他又怎能因此反证殷代农业的“很幼稚”呢?难道在农业发展的阶段中就没有牧畜么?难道《卜辞》或其他文献所未尝记载的东西就可以断定当时一定没有么?例如犬是人类最先豢养的动物,稍具古代社会知识的人都会承认,然他在一部卜筮之书的《易经》中历举马牛羊豕的句子作为牧畜的证据,于是说道:

“但奇异的是寻不出犬字。”(见《中国古代社会研究》三六至三七页)

郭君为什么不按照对《卜辞》的办法,断定当时确实没有犬,而反表示惊异呢?我们由此应当注意一条原则。就是:凡文献或器物中已有的东西固不便随意否认,但其中没有的东西也就不好断定其必无。

还有一层,商代中宗时即有田野农业的事,郭君并不是不知道,他在书中明白宣布:

“《周书》的《无逸》,从周公的口中说的要‘先知稼穑之艰难’以后,历数殷王中宗(大戊),高宗(武丁),祖甲,都称赞了他们一番,继后又说:‘自时厥后,立王生则逸,生则逸,不知稼穑之艰难,不闻小人之劳,惟耽乐之从’,这好像殷王的大戊,武丁,祖甲都已经很知稼穑之艰难的样子。”(见同书一一四至一一五页)

周公去商代不远,凡此所言,当系事实,决不止于“好像”。可是郭君连这“好像”两字都不愿加在大戊等身上,于是接着一转,说道:

“不过这所说的稼穑或者就是起初的刍牧罢,从殷虚时代的文物逆推上去,殷代农业的发达不应该有那么早。”(见同书一一五页)

请大家注意啊:郭君的极力否认殷代的田野农业,并不是由于事实上的考察,而其唯一的和最大的理由是在“殷代农业的发达不应该有那么早”,以致不合他的死公式!!!其实这是因他自己对于摩尔根的学说,太不了解,在那死公式的野蛮高级中不知道加入“田野农业”一项,遂闹出这种笑话。否则他为完成他的殷代为氏族社会末期的说法起见,也应当承认这种农业,以便和他所谓西周的奴隶社会相衔接呀!

郭君既抱有“殷代农业的发达不应该有那么早”的成见,于是就按照这种标准去找材料,说:

“农业尚未发达,此外还有一重要的证据,便是当时的耕具还是石器。此事于实物之外(如《器物图录》中之三石罄即是犁錧),于文字上亦可得到证明。此字即农字所从之辰,盖辰乃耕器。……《卜辞》中辰字变体颇多,然其最通用者为

或

,农字所从者亦均是此形。

即石字。《卜辞》罄字作

,从此作,象形

即罄形也。(王氏有此说,见‘《戬释》’一八叶)罄为石器,故知辰亦必石器。殷代文字还在创造的途中,其象形文所象之物必为当时所实有。辰既像石器之形,则当时耕具犹用石刀,殊可断论。”(见同书二四八页)

郭君因抱了“殷代农业的发达不应该有那么早”的成见,遂断定当时的农夫是用石刀做耕器,这虽是一种无稽之谈,到底殷代还有农业。他有时因这种成见的作用,竟致发生幻觉,把商殷两代的农业一起看作牧畜。例如他于叙述契至汤八迁,汤至盘庚五迁的事实后,便毫不迟疑地作的结论道:

“这个现象在前人是忽略了的。但这正是游牧民族所必有出现象。由这些史料来观察,大抵商民族在盘庚以前都还是迁移无定的游牧民族,到盘庚时才渐渐有定住的倾向。”(见同书二三○页)

郭君这种结论也同样是武断的。在一方面,游牧人逐水草而居,固然时常有迁徙的必要,但在另一方面,农业人口因为外侮,水灾和其他天灾人祸也未尝没有迁徙的可能,盘庚迁殷是由于旧都受水灾,太王迁岐,是由于旧都受狄人的侵略。就是一些最显明的例子。既是这样,郭君怎能断定商代的八迁和五迁一定是为着牧畜而迁徙呢?郭君试仔细想一下,恐怕也无法自圆其说罢!

商代至盘庚既“才渐渐有定住的倾向”,农业自然是不应当发达的,所以郭君对于《盘庚篇》“若农服田力穑,乃亦有秋”,“惰农自安,……越其罔有黍稷”等语,一概用一种外交手段来加以对付,说:

“这都是用来做譬语,表现着当时的农业好像已经有很高度的发达一样。这些文字是不敢过于信认的。大抵盘庚里面只多少有一些史影,大部分是后世史家或孔门所润色出来的东西。”(见同书二三一页)

像《盘庚篇》这样可信的文字,他因格于自己的死公式,还要说长说短,我们有什么法子来引经据典折服他呢?这真是困难,……啊。有了!他是最相信“锄头考古学”的,是最相信甲骨文的,是最相信他自己的说法的,因此我们就拿他亲口说出的和“锄头考古学”所发掘的甲骨文来做证据罢:

“《卜辞》中的农业如上举已有以牧畜为对象的刍秣的种植之外,以人为对象的禾黍的种植也已经发现了。

“从种植一方面来说,于文字上有圃,有果,有树,有桑,有栗。和种种相关连的工艺品则有丝,有帛,大约养蚕的方法在当时是已经发明了的。

“从耕稼一方面来说,则有田,有畴,有禾,有啬,有黍,有粟,有米,有麦。和耕稼相关连的工艺品则有酒有鬯。……

“禾黍的种植在当时已很视为重要,有不少的‘卜受黍年’的纪录,如

‘庚申卜贞我受黍年,三月’。……

‘乙未卜贞黍在龙囿,春受有年,二月’。……

‘已酉卜黍年有正’。……

‘戊戌贞我黍年’。……

‘其卜风雨时也有特别书明是为禾穑而卜的,但是为数极少。

‘庚午卜贞禾之及雨,三月’。……

‘贞今其雨不佳穑’。……

“……殷室的帝王也有‘观黍’的纪录。‘相田’的纪录。

‘观黍’。……

‘丙辰卜永贞乎(呼)相田’。……”(见同书二四六至二四七页)

在残缺不全和为数不多的龟甲文字中竟找出如许关于农业的证据,竟有为禾穑而卜和帝王观黍的明文,由此可证明殷代的田野农业是十分发达了。但郭君因为自己所开的死公式上没有此项农业,虽很忠实地列举出来,总要设法减淡它的颜色,于是对于帝王观黍相田等事,就解作“大抵当时的禾稼还发明未久,故颇为支配者所尊重”(见同书二四七页),或“像这样很简单的纪录,本来寻不出多么重要的意义,但当时的农业生产和支配者还很亲近,这是明白地可以看出的”。(见同书二四八页)

总观郭君认殷代为氏族社会的三大理由,实不成其为理由,尤其是关于第三项,他举出大批的证据,证实殷代的田野农业很有可观,当然达到了亚细亚的生产方法,因此自己招致一个大失败。

话虽这样说,郭君也不是弱者,他既出了一种主张,便也有一副找旁证的本领,所以他说殷代是氏族社会,证据还多着呢。试看他说:

“(1)商代的王位是‘兄终弟及’,这是从来的历史上已经有明文的。

“(2)据《殷虚书契》的研究,商人尊崇先妣,常常专为先妣特祭(自周以后,妣不特祭,须附于祖)。

“(3)《殷虚书契》据余所见在殷代末年都有多父多母的现象。

“从这些事实上看来,商代不明明还是母系中心的社会,而且那时候的家庭不明明还是一种‘彭那鲁亚家庭’吗?(见同书九页)

(1)郭君对于历史是从来不大相信的,在这里竟相信“从来的历史”,拿来作证据,算是破例。然拿“兄终弟及”四个大字来包括商殷所有的帝王相传,直等于当面撒谎。就郭君书中所列的商殷帝王表(见同书二七三至二七四页)计算,

《殷本纪》有三十一帝,内子十八,弟十三,

《三代世表》有三十一帝,内子十七。弟十四,

《古今人表》有三十一帝,内子十七,弟十四,

《卜辞》王氏考有十八帝,内子十四,弟四。

由此可见父传子的数目较“兄终弟及”的为多,而三十一帝十七八世中直接传子的也有十四世,当然不能以“兄终弟及”四字去总括商殷两代的帝王。况且自汤开基即是子承父业(汤为主癸子),不是由兄传弟。尤足为商的初时已经不是“母系中心的社会”的铁证,因为在这种社会中,子不能留在本氏族内,无论如何,父的位置不能传子,商自汤始即继父业,复传之于子,足证当时正是以男性为本位的社会,正为野蛮的高级。至于以后偶然传弟,当系无子可传,或虽有子因故不能传,故沿着母系制时“兄终弟及”的习惯暂传给弟。郭君后来对于此等事实也有所察觉,于是支吾其词地说:

“殷代之兄终弟及制为历来史家所承认,而于《卜辞》亦得到了实物上之证明。三十一帝十七世而直接传子者仅十一二三〔按此数不正确〕,兄弟相及者在过半数以上。前人知其然而不知其所以然,案此实即氏族社会所必有的现象。所谓父子亦不必便是真实的父子,诸父固可称父,妻父亦可称父,妻母之夫均可称父。《书·无逸》周公称述殷之帝王曰‘其在高宗时旧劳于外,爰暨小人’,曰‘其在祖甲不义为王,旧为小人’,古时的小人就是庶民,如今人所谓‘小百姓’。与贵族的‘君子’是成对待的;则可知高宗(武丁)祖甲……都是外族入赘。其他的帝王也就可以类推。”(见同书二七四至二七五页)

郭君挪扯的手段真是不弱,他这一段话说得天花乱坠,几乎可令人信以为真。但仔细考究一下,终久是鱼目混珠。他以为“所谓父子亦不必便是真实的父子”,诸父,妻父,和妻母之夫均可称父。诚然诚然。但我们要反问郭君,有什么证据可以断定商殷两代继承父业的十四个儿子不是真正的子而是诸父,妻父或妻母之夫的子?他唯一的证据就是高宗,祖甲原为庶民,后为帝王的“外族入赘”一件事。好,让我们来研究研究罢。

摩尔根说:

“当野蛮的晚期,一种新的元素——即贵族——有一种显著的发展。个人的独立化和私人大量财富的增加,此时正构成个人势力的基础。一部分人民因不断地被剥削,陷入奴隶状况中,而这种状况的倾向是在造成一种为前此各人种时期所不知道的对照的情形。”(见《古代社会》原文五六○页)

在野蛮的高级中的确有贵族,庶民和奴隶,郭君指帝王为贵族,一般人为庶民,也的确有些相像。不过我们要注意,在这个阶段中,家系已经是以男性为本位(印第安部族在野蛮的中级即开始由女性本位转变为男性本位的家系),所谓“母系中心的社会”已经消灭了,“皮之不存,毛将焉附”,这样的社会已经不存在,“外族入赘”的事件又怎能实现啊?所以郭君上面一段话中实含有一个绝大的矛盾,就是:他如果要把殷代解作母系制的社会,即不容有贵族与庶民的存在,如果要认殷代为有贵族与庶民的存在,即不容有母系制的保留。“二者不可得兼”,不知道他怎样来取舍?

可是郭君毕竟是个聪明绝顶的人,他的下意识中似乎也感觉到自己的说法有些勉强,于是接着说道:

“以上四项(1)亚血族群婚,(2)先妣特祭,(3)帝王称‘毓’。(4)兄终弟及,均系以母姓为中心的氏族社会之现象或其孑遗。”(见《中国古代社会研究》二七五页)

“或其孑遗”这四个字就是一张后门,郭君对于殷代为母系制的信仰摇动了,他打算要从这张后门逃遁了。看啊,他真正逃了。他逃的证据在解释“帝王称‘毓’”,一条内:

“毓即后字。甲骨文酷肖产子之形,子为倒子形,在母下或人下而有水液之点滴;即毓字亦犹可见其遗痕。……余谓字乃母权时代之孑遗,母权时代宗长为王母。故以母之最高属德之生育以尊称之。字在古当即读后,父权逐渐成立,则此字逐渐废弃,故假借为先后之后。其读育而固定为毓,则当系后来之音变。然《卜辞》于今王称为王,仅于先王称为‘毓’,则女酋长之事似已退下了中国政治之舞台,而相距则当亦不甚远。”(见同书二七○至二七一页)

殷代既是“父权逐渐成立”,《卜辞》既是“于今王称王,仅于先王称为‘毓’”,则郭君对于不认殷代为“毋系中心的社会”一点,已经是不打自招’,他还要在其他三项中摇唇鼓舌,哓哓不已,真是自讨没趣!

(2)第一项的理由既不过尔尔,第二项的理由更不充足。”商人尊崇先妣,常常专为先妣特祭”,这只能视为母权制的一种残影,决不能作为商代“还是母系中心的社会”的证据。因为像这样薄弱无比的事实如果可作母系中心社会的证据,则唐安禄山所谓“胡人先母而后父”,更可以作为当时的胡人还是母系中心社会的证据了。这话说得过去么?

(3)至于“余所见在殷代末年都有多父多母的现象”一语尤不好拿作“彭那鲁亚家庭”的证据,因为这种家庭是在蒙昧的中级和上级,商代如果还在这个阶段,那我们此时正是野蛮低级的人,当然没有文字,郭君固作不出“恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的续篇”,我也更无从反驳。当然,例外是有的,如我们前面所举,“布立吞人在野蛮的中级仍是彭耶鲁亚家庭”。但中国古代的情形不独不会处处凑巧,碰到例外,并且在实际上全不是那么一回事。待我来细说罢。

我们因对抗郭君,在前面所提出的图表明明指出彭那鲁亚家庭是在女性本位的时代,即郭君那个错误的图表在这一点上也正相同,上面的一二两项既已证明商代不是“母系中心的社会”,所谓彭那鲁亚家庭便无从出现了。

殷代虽没有什么彭那鲁亚家庭,然《卜辞》中确有多父多母的征迹,这又何以自解呢?这是很容易的。殷代所谓多父并不是彭那鲁亚群婚中的多父,而是“诸父”,关于这一点,郭君自己是承认的,所以他于征引“父甲一牡,父庚一牡,父辛一牡”的龟片后,即解释道:

“此父甲父庚父辛一片,罗王二氏以为即阳甲,盘庚,小辛,辞当为武丁所卜,因三人均为武丁诸父,故均称父。”(见《中国古代社会研究》二六九页)

不过同一“诸父”,郭君和我的解释不同,他以为这个“诸父”仍是彭那鲁亚家庭中共妻的父,我以为这是伯父叔父的通称,仅系这种家庭遗留下来的一个残影。而《诗经》上所谓“既有肥羜,以速诸父”,也正是一个旁证。但他说这是共妻的诸父,我说这是不共妻的诸父(即伯叔),那些做诸父的人既不能“返魂”来据实招供,专就本问题的本身上着想,是得不到解决的,因此我们必须从多母方面打主意。兹先介绍郭君的一段话如下:

“a。‘祖乙之配曰妣已,……又日妣庚。……

b.‘祖丁之配曰妣已,……又曰妣癸。……

d.‘武丁之配曰妣辛,……又曰妣癸,……又曰妣戊。……

“罗氏曰‘诸帝皆一配,祖乙,祖丁,武丁三配者。犹少康之有二姚欤?抑先殂而后继欤?不可知矣’。案实即多妻或多母之现象,即少康之有二姚亦多妻古制之一例证。”(见同书二六八页)

我们在反驳郭君的说法以前,对于a,b,d,三项须略加解释。祖乙之配为妣已,祖丁之配也是妣已,但前一妣已决不是后一妣已。她们是两人而非一人,因为祖丁是祖乙的孙,他决不会与祖父共妻。同样,祖丁之另一配为妣癸,而武丁之配也是妣癸,但前一妣癸决不是后一妣癸,她们是两人而非一人,因为武丁是祖丁的孙,他决不会与祖父共妻。这一点弄清楚了,我们就来谈多母的问题。

郭君所谓“多妻或多母之现象”自然是指彭那鲁亚家庭讲的。这完全不是事实。因为商殷两代如果仍是这种家庭制度,则一切帝王应都是多妻,何以有“诸帝皆一配”,仅“祖乙,祖丁,武丁三配”的现象呢?郭君不从全体去考察,专拿一些单个的例子做证据,这是犯了以部分概全体的错误,他的说法是绝对不能成立的。

然多妻的事实在商殷两代是存在的,我们怎样来解释它呢?我以为这不是彭那鲁亚家庭的孑遗而是家长制家庭(Patriarchal family)的孑遗。摩尔根说:

“家长制家庭属于野蛮的晚期,在文明开始后残留一些时候。至少是一般家长度一种多妻的生活;不过这不是家长制组织物质上的原则。一群为奴的和自由的人,为着经营土地和从事牧畜的缘故,在父权之下组成家庭,便是这种家庭主要的特点。为奴的人和被雇服役的人生活于婚姻的关系中,奉一个家长为领袖,即构成家长制的家庭。对于家人和财产的支配权就是一种物质的事实。”(见《古代社会》原文四七四页)

这种家庭的残影一直到现在的中国仍是存在的,我们于图解摩氏的学说时,所以未曾列入,是因为他视此为一个“例外的家庭阶段”(见同书五○六页),非全体人类所必经,故特从略。现在就我们的问题来讲。当祖乙和祖丁武丁之际,正是野蛮晚期告终和文明开端的时候,他们沿袭家长制家庭的习惯,实行多妻制,这没有什么奇怪的。我以为这种解释是最自然而又最切实情,不过罗振玉的“先殂而后继”的说法也有相当的理由。因为当时不是家长制的家庭,就是一夫一妻制的家庭。至于郭君所主张的彭那鲁亚家庭,则完全不可通,除掉此项家庭实属于蒙昧的中级与高级,不会出现于以男性为本位的野蛮高级和文明开端的大道理外,单是“诸帝皆一配”五个字已足证其谬妄了。

统观郭君因主张殷代是以牧畜为主要生产的女性中心(并且还是彭那鲁亚群婚)社会所举的各种理由与证据,没有一件不是虚伪的,错误的,因此也没有一件不是空费气力,徒劳无功的。他这一类虚伪的错误的理由与证据充满了全书,几令人驳不胜驳。我们为节省篇幅起见,也不必对于一些小节多所指摘。现在只再举一事终结殷代社会性的问题。他说:

“……氏族社会之民主的政治组织评议会,此在《卜辞》无可征考,然于旧文献中则犹有痕迹可寻,如《盘庚篇》中便包含有这项史实的残影。

“(1)‘盘庚迁于殷,民不适有居。率吁众戚出矢言。……王命众悉至于庭。’——(《盘庚》上)

“(2)‘盘庚作,惟涉河以民迁,乃话民之弗率。诞告用亶。其有众咸造,勿亵在王庭。’——(《盘庚》中)

“(3)‘《盘庚》既迁,奠厥攸居,乃正厥位,绥爰有众。曰……今予其敷心腹肾肠,历告尔百姓于朕志。’——(《盘庚》下)

“看这民众都聚集在王庭,一族的元首向大众表示意见,这正是评议会的现象。”(见《中国古代社会研究》二七五至二七六页)

这段话表见郭君作文时的心粗气浮,达到一种可惊的程度!他在起首说氏族社会的评议会在旧文献中仅有“痕迹可寻”,而《盘庚篇》就是“这项史实的残影”。但他于征引《盘庚篇》的几句话之后,忽然说“看这民众都聚集在王庭,一族的元首向大众表示意见,这正是评议会的现象”。哈哈,刚才还说是评议会的“痕迹”或“残影”,相隔不过七八行,即变成“评议会的现象”这不知道是郭君的疏忽,还是故意变戏法骗小孩子?(可惜读这一类书的人不是小孩子。)

只懂形式逻辑的郭君遇事专看表面,不顾内容。

他奢谈什么氏族评议会,何尝丝毫懂得它的内容啊?摩尔根论及易洛魁氏族世袭酋长和普通酋长的罢免权,说:

“氏族的成员保有这种权利,其重要并不减于选举权。酋长的职位在名义上虽是终身的,但因罢免权的结果,在实际上只有当行动善良的时期以内,才能继续任职。……没有价值的行为,丧失大家的信任,就是罢免的充足理由。当一个世袭酋长或普通酋长经过氏族会议正当手续的罢免以后,即不复被认为酋长,而成为一个平常的私人。部族会议不待氏族的行动,甚至于逆着氏族的意志,也有罢免世袭酋长和普通酋长的权力。因为这种权力的存在与不断的行使,氏族便确定并保持它对于世袭酋长和普通酋长的优越权。所以此举表现氏族民主主义的组织”。(见《古代社会》原文七三页)

在另一方面,摩氏论及易洛魁联合的世袭酋长会议,复说:

“世袭酋长间的全场一致是决定一切公共问题所必需,是通过一切公共条例所必要。这是易洛魁联合的根本法。他们确定议会各员的意见所采取的方法可以免去投票的必要。还有一层,他们在会议的行动中完全不知道多数与少数的原则。……他们如果同意,会议的决议即成立。他们如果意见参差,这种方法归于失败,会议即宣告闭幕。……

“几个部族借肋于这种获取同意的方法,得确定并保持平等与独立。如果某个世袭酋长刚愎自用,或横蛮无理,即以丰富的热情去感动他,使之无从抗拒;所以他们遵守这种规则,很少发生不便或损害之处。如果费尽一切气力,终不能获得全场一致,则全部事业便搁置一边,因为其他行动是可不能的。”(见《古代社会》一四二至一四四页)

就摩氏上面的描写看来,一个酋长如果违反氏族各员的意志,独断独行,即会为氏族会议或部族会议所罢免,而部族会议中如果有一酋长不同意于某种议案,此案即无法进行,应当搁置一边。这是易洛魁氏族社会民主主义精神的表现。其他氏族社会因发达的高下不同,处境的情形各异,一切措施虽未必完全如此,但民主主义的原则与氏族社会共生死,如果缺乏这一点,即不成其为氏族社会,所以在大体上总是相差不远的。我们现在试回头来看一看《盘庚篇》的内容是不是和这种条件相符。

(1)“其发有逸口,矧子制乃短长之命。……无有远迩,用罪伐厥死。”——(《盘庚》上)

(2)“乃有不吉不迪。颠越不恭,暂遇奸宄,我乃劓殄减之,无遗育,无俾易种于兹新邑。”——(《盘庚》中)

(3)“呜呼,邦伯师长百执事之人,尚皆隐哉!……今我既羞告尔于朕志若否。罔宵弗钦!”——(《盘庚》下)

我们统观《盘庚》三篇的语气,完全是亚细亚生产方法中一个专制君主对臣民的口吻,没有丝毫民主主义的气味在里面,尤其是上列的各句表现得最为清楚。《盘庚》上篇是告群臣,明言他——盘庚——对于他们操有生杀之权,如鼓动民众,不肯迁徙,即以杀戮为惩罚。中篇是告庶民,威风更大,对于他所视为“不吉不迪,颠越不恭,暂遇奸宄”的,小则要割去鼻子,大则要加以屠杀,一个也不留,免得新都中再看见这些种子!下篇是告百官族姓,他于百般恫吓,甚至于实行杀戮不听命的群臣,实行割去不听命的庶民的鼻子或加以屠杀之后,才改用一种和缓的政策(按上中两篇作于未迁之前,下篇作于既迁之后),要其余心中怀有隐痛,不敢表露出来的百官族姓务必隐忍,并且要敬信他的话。像这种专制君主的言行不独万非氏族社会的酋长所能梦及,即氏族社会崩溃后希腊罗马所组织的半贵族和半民主主义的政府也不敢出此。这种言行是东方专制君主的特色,也是氏族公有出土地能转变为国有土地的一个原因。郭君不独对于氏族社会消灭后东西两方国家制度的同异一无所知,即对于氏族社会的内容,甚至于《盘庚篇》的内容也弄不清楚,乱指“民众聚集王庭”(其实只有中篇的对象是民众,上下篇并不是什么民众,原文俱在,一按便知),受专制君主割鼻子,杀戮和屠杀的重刑的宣告,为氏族开“评议会的现象”。哎哟,郭君的脑子这样胡涂昏乱,居然著书立说,天下滑稽的事宁有过于此么?!

郭君对于殷代国家的形成和亚细亚生产方法的出现既完全没有领会着(就他的描写看,殷代仅达到野蛮的中级),对于周朝祖先时代的状况,自然也是事同一律。他最弄不明白的是农业的起源,以致对于周代祖先后稷务农的了解完全不正确。我们现在且先听一听他的农业起源论:

“牧畜和农业的发明都是男子的事体。男子由渔猎中发明的牧畜的事业,由牧畜的刍秣中又发现的禾黍菽麦的种植,这是必然的经过。照原始的习惯,各人随身的工具便是各人的私有,男子有渔猎用的弓矢,女子便有家庭。到牧畜种植一发明以后,男子也相沿地领有着六畜和五谷。这样生产的力量愈见增加,女子的家庭生产便不能不降为附庸,而女子也就由中心的地位一降而为奴隶的地位,这在社会的表现上便是男权的抬头,私有财产制的成立,奴隶的使用,阶级的划分,帝王和国家的出现。这儿是文明的开始,然而也就是人类榨取人类的悲剧的开始。”(见《中国古代社会研究》五页)

郭君对于古代社会没有丝毫的研究,而又好强作解人,他的头脑昏乱,缺乏思考的能力,而又好乱发议论——这段话表现得最为明白,今试先简单分析数点于下:

(1)“由牧畜的刍秣中又发现的禾黍菽麦的种植,这是必然的经过。”可惜这只是他的脑袋中幻想的经过,而不是事实的经过。

(2)“照原始的习惯,各人随身的工具便是各人的私有,男子有渔猎用的弓矢,女子便有家庭。”家庭是“随身的工具”,为女子所私有,而她们除掉这种工具——家庭——外,并没有别的工具,倒也别致!

(3)“到牧畜种植一发明以后,男子也相沿地领有着六畜和五谷。……女子的家庭生产便不能不降为附庸,而女子也就由中心的地位一降而为奴隶的地位。”“家庭生产”是什么,未蒙明示,真是遗憾。烹调总不能算是家庭生产罢?那么就只有纺织是主要的家庭生产。可是纺织与动物的饲养,植物的栽培,大概同出现于野蛮的低级(参看前列的图表),至早也只在蒙昧的高级。既是这样,妇女在蒙昧阶段的大部分时期中没有家庭生产,靠谁养活呢?而且男子——发明牧畜种植,增加生产力量,就使她们的家庭生产降为附庸,使她们“中心的地位”降为“奴隶的地位”,这“中心地位”是几时取得的呢?难道是在没有家庭生产以前的蒙昧期取得的么?她们不事生产。能取得中心地位,这也奇怪!据郭君自己的图表说,牧畜种植的发明是在野蛮的上段(即低级),而他所谓女性中心又包括野蛮的上段,中段,以至下段(参看他的图表),和此处的说法不是一个小小的矛盾么?

我们现在不能详细驳斥他这段纷乱的文字,特再就农业的起源来讲一下。莱姆斯说:

“妇女是果实与植物的采取者,她们劳动的结果,发现种子的生殖,她们特将种子散播在地面上,以便由自己种植营养料。她们用尖头的木棍将地面挖松,将成熟的种子散布其间,这就是农业的起点。著名的印第安人民状况的研究家卡尔斯台(Karl von Steinen)教授在他著的《中部巴西的自然人》(Unter den:Naturvölkern Zentralbrasiliens)一书二○六页中说:‘男子从事于打猎,同时妇女则发明田园的农业。’”(见莱氏《社会经济发展史》原文三九页。亚东图书馆译本六一页)

妇女由采取果实而达到农业,以及男子由打猎而达到牧畜,这是每个研究古代社会的人所知道和承认的,并不是一二个人的私说,我们对于这一点用不着多讲,现在要问的,是妇女发明农业之后,情形怎样?请再看一看莱氏一段简单明了的话罢:

“大家必须想到,男子到处因自然的状况,使自己的打猎不复成为营养料最重要的泉源,此事或起于一处地方动物的减少,或起于被强暴的霍德驱至动物更少的地带,或起于与文化较高的人群接触而受其影响。在此事发生之处,妇女的劳动——即田园的耕种——便开始夺取打猎的地位,成为此等人中营养料的主要泉源。妇女是这种最重要的营养料源泉的主人。她们所造成的劳动方法——从此时起,社会的福利与疾苦即系于这种方法上——可以使狭小的面积养活更多的人口。此时从散漫的旧霍德的状况中发展一种有组织的坚固的社会形态,在此形态中,妇女是居领导地位的。这种改变的经济关系的社会结果是母系时代的出现,子女依母亲而命名,而母权亦复伸张,在这个时代中,妇女是两性和氏族的领袖,她们是裁判官和牧师,当时被创造而受祈祷的神,也未尝想像其为男性,总是女性。”(见《社会经济发展史》原文三九至四○页,亚东译本六二页)

所以妇女在发明并经营农业的时候,权力最为伸张,要到农业中应用牛驾犁耕地,使生产力增加,并驱策俘虏从事耕种。使务农变成奴隶劳动的时候,她们才连带被奴视,于是母权消灭,而男子抬头起来了(自然还有其他原因,参看恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》原文四○至四二页)。这就是恩格斯所谓“女性世界史上的失败”。(见同书四二页)

郭君对于妇女发明农业及经营农业的事,心中既没有一点影子,又误认田野农业是文明开端时的现象,所以他便有一个一贯的错误:即(1)在他所谓“先史民族进化阶段”表中不敢于野蛮的高级中列入田野农业,(2)对于商殷两代的农业不敢承认,总说是以牧畜为主要的生产。(3)对于周代先八的经营农业,也同样不敢承认,总要想法子开脱。他于征引《大雅·生民篇》的诗并加以解释之后,即说道:

“这诗的全部把传说的原始性是保存得很浓厚的,这不消说是不能作为信史。但在这儿可以看出周初的农业状况,而且还可以看出一个原始社会的远景。这儿所说的各种嘉稻,以及祭祀时的各种热闹,都是周初的状况,与后举的《豳风》《豳雅》相仿。”(见《中国古代社会研究》一一七页)

这种无意识的说法,真有些令人喷饭!我们统观郭君这部大著,可以发见一个通行的原则,就是:他所谓是非真伪完全不以客观的事实为根据,仅以他的幻想和错误的图表为根据,因此,凡合于他的标准的,就是是的和真的,凡不合于他的标准的,就是非的和伪的;甚至于同一东西,他因有时适用,有时不适用,所以在一处地方称其可靠,在另一处地方又称其不可靠。例如他因《盘庚篇》所言的农业,不合于自己的幻想和错误的图表,遂极力加以否认,不是说:

“这些或许是后来的史家所粉饰,我们不敢十分置信。”(见同书一一四页)

就是说:

“这些文字是不敢过于信认的。”(见同书二三一页)

但等到他要找氏族评议会的例子的时候,便把这“后来的史家所粉饰”而“不敢过于信认的”《盘庚篇》当做唯一无二的和千真万确的材料来使用,说:

“看这民众都聚集在王庭,一族的元首向大众表示意见,这正是评议会的现象。”(见同书二七六页)

像他这样出尔反尔没有一贯主张的乱说,真值不得我们的反驳!!!

不过他这部书已经连印四版,销去六七千部,不独贻误青年,并且作了某派牢不可破的理论的基础,我们为责任心所驱策,又怎能不再接再厉地干一下呢?现在再归到后稷的问题上来。他在一方面既承认《生民篇》“把传说的原始性……保存得很浓厚”,便应当有几分可靠,但在另一方他马上说。“这……不能作为信史”,完全加以否认,惟一口咬定这是“周初的农业状况”,甚至于连《公刘篇》和《绵篇》都是如此。有什么证据呢?证据就在他的错误图表的野蛮高级中没有此项农业!证据就在他的昏乱的脑筋幻想周代“农业的发达不应该有那么早”!而最后的和最大的证据就在此诗作于周初!凡作于某个时期的东西,就是某个时期的写照,这是郭君的大理论之一,我们不可不替他表彰一下。他于说明《盘庚》召集民众开“氏族评议会”之后,接着就说:

“这个现象刚好可用《周礼》的外朝之政来证明。

“‘小司寇之职掌外朝之政,以致万民而询焉。一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君。其位王南乡,三公及州长百姓北面,群臣西面,群吏东面。小司寇摈以叙进而问焉。’——(《周礼·秋官》)

※ ※ ※

“《周礼》大约是纂成于周之中叶的文献,在周之中叶犹有遗存之评议会制,在殷代当然存在。……”(见同书二七六页)

他否认了后稷时代的农业还不够,又要对《公刘篇》来开刀。他于征引并解释这篇诗后,接着说道:

“这诗就是这样的六节,但这把原始时期的国家的形成,序述得是怎样亲切呢?这所托的虽然是公刘的传说人物,但所说的却是周代初期的诗人的感情,乃至一般人的感情。”(见同书一二一页)

凡属郭君发议论的文字,几乎无一段不奇怪,无一段不可笑,这里又是一个例证。他说《公刘篇》“把原始时期的国家的形成,序述得是怎样亲切”。其实我们在这诗中看不出什么国家的形态来,因为我们在前面已经说过,“其军三单”与“彻田为粮”都是野蛮高级中所应有的现象,这至多也只能指为国家的萌芽,而不是什么证据确凿的“国家的形成”。他所以主张此说,自然不是分析诗句的结果,只因周初已由武王组织国家,这诗“是周代初期的诗人的感情,乃至一般人的感情”,应有“国家的形成”的意识在里面。至于他断定这诗描写“周初的农业状况”的证据又不外他那错误的图表,脑袋中的幻想,和此诗作于周初三项!

他对《公刘篇》开了刀还不够,又要对《绵篇》行手术。据他说:

“这首也是一篇传说诗,……那叙述一位穴居野处仅仅只知道做土器的野蛮人古公,但他有些少的牧畜(在蒙昧的时期完毕,野蛮的时期开始。牧畜和陶埴是同时发明的),骑着马儿逐水草而居的走到岐山之下来,。来到这儿又做了姜女酋长的丈夫(我们请注意:周室原本姓姜,男子是从外族来的)。”(见同书一一七页)

这位古公做了新郞之后又怎样呢?郭君继续告诉我们说:

“这首诗所给我们的启示也和《生民篇》是一样。它告诉我们,周初离原始社会并不甚远。在太王时都还是女酋长时代;到了太王,因农业的发达,才渐渐有国家政刑的发生,在短时期之内,周室吞并了四邻,未几便‘三分天下有其二’,又未几公然‘实始剪商’了。”(见同书一一八页)

我们在前面说过,郭君是“要在黄帝至殷末的一千一百七十五年中表演一个九万五千年甚至十九万五千年人类生活的全部过程”,其实我们的估计还不甚正确。看他这段话。竟要在古公一个人的身上实现这种过程!我们的眼福真是不浅,而我们的知识也便立时增长起来了!试看他说古公是“穴居野处”的,这和他的图表蒙昧上段(即低级)所注明的“巢居”应没有什么区别,自那个阶段起一直至“国家政刑出发生”时止,这不明明包含摩尔根前史人类进化整个的时期么?中国古代相传“天皇氏兄弟十二人,立各一万八千岁”,我们听了甚觉惊异!但把他们和古公一比,不独算不得什么稀奇,并且还和小巫的见大巫一样,因为古公能经历这样长的过程,大概至少应有十八万岁!“人寿几何”的感慨这位老者一定是不会有的!

我们现在不要再开顽笑,也不要拿他所说的“穴居野处”做标准,姑再退一步,从他的括符中所注明的蒙昧期与野蛮期的交界时算起,也足有三万五千年以至七万年光景。说句正经话,郭君要古公表演这样长的过程,如何办得到?他的解释既不能令人满意,还是让我们来担负这个责任罢。

古公是公刘的第六世孙,在豳经营农业,本来可以安居乐业,只因受不住狄人(这大概是一种牧畜人)的侵袭,才举族迁至岐山。《诗》言他在豳时是“陶复陶穴”当系事实,不过不能像郭君一样解作“穴居野处”,应从朱憙注,解作“土室”。原来“豳地近西戎而苦寒”,故有这种地中的土室,这不独古公时是如此,一直到现在,河南等处犹有这种土室,在夏季则阴凉,在冬季则温暖,所以当地的富人都乐居其中,这是第一点。他骑着马来到岐山,是迁徙中应有的现象,绝不能像郭君一样,望文生义,指此为牧畜业,为“逐水草而居”,这是第二点。周国的家系至少是自后稷起。即为男性本位。古公娶了一个姜女做妻子,即退一步,假定她是一个女酋长,也绝不能像郭君一样,硬认“太王时都还是女酋长时代”,这是第三点。岐周地方既是女酋长制,文化程度当然比豳地为低,古公一定是征服了岐周,而据有其土地,经营农业,绝不像郭君所说的一样,自古公“安心地住在这儿,又才开始起农业的事情来。这是说,岐周已经有了农业,把他同化了的”,这是第四点。古公时已经渡过野蛮的高级,开始创造国家(也许还要早些,不过文献上无可考),绝不像郭君所幻想的一样,他是从野蛮低级或中级的牧畜业,经过野蛮高级的农业,而达到文明期,建设了国家,这是第五点。大家试将这五点综合起来看,便会觉得我们的解释是完全正确,而郭君的解释是完全错误了。

还有一层,我们如将《生民》,《公刘》和《绵篇》三诗排列起来比较一下,也可看见它们呈出一种自然发达的次序,丝毫没有矛盾之处,即:

(1)《生民篇》讲男子的后稷担任农业劳动,使农业生产力向上发展。

(2)《公刘篇》讲公刘居豳,经营农业,十分兴盛。既是“其军三单”。而又“彻田为粮”,并且“取厉取锻”。

(3)《绵篇》讲古公亶父虽受狄人侵逼,珀得举族迁居岐周,然本其农业的经验,在新都地方马上即能够“乃疆乃理。乃宣乃亩’,并且还有司空,司徒,皋门,应门,冢土等国家制度。

无论从那一方面看,我们找不出这三篇诗不是追叙事实,而只是表现“周代初期的诗人的感情,乃至一般人的感情”的证据。恰恰相反,这三首诗如果不过是周代初期农业状况出现身说法,便完全自相矛盾,完全不可通,因为男性担任农业劳动,发展农业生产力,从事熔铁(此事应在野蛮的中级末和高级初),并创造国家制度等事,无论如何要有几百年甚至于几千年的经过期间,决不能在几十年的短期中一齐出现。因此郭君此等主张的不能成立,是绝对没有疑义的。

现在总括起来说,郭君对于商殷两代和周国的祖先时代的描写与批评,完全不正确,完全谬误。照他的说法看,殷代终始只达到野蛮的中级,至多也不过达到高级的初步,周代则于数十百年中(至多是自太王起)急剧穿过野蛮的高级而达到文明期。倘若周初有一个文明国家与之并立,因受其影响,遂急转直下,这原是可能的;不过当时既无此现象,即万不能有那样迅速的过程。还有一层,我们再往下看看周代。武王克殷大封同姓和先王之后,这是周代封建制度的开端。但武王以前的周和殷如果没有成立专制国家,就氏族社会公有的土地收归国有,不独封建(有些自然只是承认现成的势力)无从着手,而且一剎那间由一个没有国家的氏族社会变成一个体制大备的阶级制国家,这种步骤,也未免过于突兀。所以我们基于种种理由,毅然宣布:商代至少是从盘庚起,周代至少是从古公亶父起,已经成立了国家,实行亚细亚的生产方法,而自殷至殷末即为亚细亚生产方法的时代。此事既经弄清楚了,便告一段落,我们将进而考虑郭君对于西周的描写与批评。

二,据郭君的估定,西周时代是奴隶制度的时代,他虽举出不少似是而非的证据,然其主要的根源还是由于马克思的一个公式,因此我们又要回转去考察这个公式。

我们已经知道,氏族社会崩溃后,可以从亚细亚的生产方法达到封建制度,也可以从奴隶制度达到封建制度。其实各国经济的发展并不是一定都要取这种途径的。萨尔卫阿里说得对:

“经济的发展不是直线的,并非一切民族都经过同样的步骤,也不是同一的原因发生进步的冲击。”(见《古代资本主义》德文本二七三页)

这种见解是很正确的。例如德意志人就是由马克经济转入奴农和奴工制(封建制度),既没有经过亚细亚生产方法的阶段,也没有经过奴隶制度(参看恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》第八章和莱姆斯《社会经济发展史》第二,三讲的末尾和第四讲)。所以考茨基虽明知马克思对于经济的发展有过四种生产方法的说法,却置若罔闻,自己特依照马氏的意旨再拟定一种方式,为:

“社会的生产,单纯的商品生产和资本主义的生产。”(见萨尔卫阿里《古代资本主义》考氏序言第十二页)

考氏在同页又加以说明道:

“这就是马克思的经济发展观。他从没有在何处这样明白而总括地说过。不过将他对于这个问题的零星评判收集起来,并且运用此等评判所产生的方法于人所共知的经济史的事实上,便获得刚才所述的思想途径。”

大家要深切了解这些事实(不过我们对于考氏的公式并不赞成),才能活用马克思的学说,否则必定滞碍不通。我们在第三项对于中国经济的发展,所以采用马氏的公式,是因为它切合于中国的情形(同时我们又根据《资本论》的说法,补充一种前资本主义的生产方法)。特别是亚细亚的生产方法。我们于证据还不完全充分的时候,即毅然相信殷代曾经经过这样的一个局面,并不是信教式地盲从马克思,而是因为从氏族社会发展到土地国有,和农业与手工业的直接结合,是极自然的事,有了这一步,西周的封建制度才不嫌突如其来,而后世国有土地的遗迹也有一点线索可寻。不过将来如有新的史料发见,确切证明殷代没有亚细亚的生产方法,我们会毫不迟疑马上抛弃这种主张。马克思常说“我不是马克思主义者”,(“Ich bin kein Marxist.”)这种只认真理,不认教条的精神,是每个理论家和实行家所应当服膺的。

可是郭君的态度却不如此。他对于马克思大有“孔趋亦趋,孔步亦步”之概,不管实际情形怎样,总要用“削足适履”的办法,把它套在马氏的公式里面。他看见马氏于亚细亚生产方法之后有古代的生产方法的说法,于是把“亚细亚的”安在西周以前,把“古代的”安在西周时代,叫“我们不要为文字所拘泥”,把“古时……号称为封建”的周室看做封建时代。他这种劝告对于我们是不生效力的,我们非先考查文字不可,看一看这个“古时……号称为封建”的周室到底有无封建制度的存在。

《吕览·观世篇》称“周之所封四百余,服国八百余”。《史记·十二诸侯年表》称“武王,成康所封数百,而同姓五十五国”。《荀子·儒效篇》称周公“立七十一国,姬姓独居五十三人”。这种说法与事实虽未必丝毫不差,然决非完全向壁虚构,我们即“不……为文字所拘泥”,拿它打个对折,也可以窥见周初的封建制度是盛极一时。

现在即再退一步:抛开文字不讲,专来考察西周的经济情形,也可得出同样的结论。因为西周完全是一种自然经济,工商业既不发达,真正的城市尚在萌芽时代,而“天子经略,诸侯正封。封略之内,……人有十等,……以待百事”。这正是画出一副封建制度的图形,对于我们在上面所举马乌两氏描写的封建经济,适相吻合。像这样证据确凿的制度无论如何,是不能否认其为封建经济的。

郭君对于此等史实一概不管,仅举一些没有用的或恰为封建制度特征的反证去证明西周非封建制度。今试略举数点如下:

(甲)他的最得意的反证恐怕要算证明“周金中无五等五服之制”,与盄和钟及秦公敦的铭文“一则曰‘受天命’,再则曰‘受天命’,几曾有一些儿受周室分封的气息?”他由此所得的结论是:

“周初并不是封建时代,所有以前的典籍俨然有封建时代之规模者,乃出于晚周及其后的儒家的粉饰。”(见《中国古代社会研究》三○九页)

其实五等五服之制是一事,封建制度又是一事,封建制度固然是一种等级制,但不限定是五等五服,即四等四服,甚至于三等三服,也未尝不可以,所以郭君证明“王公侯伯实乃国君之通称”,五等诸侯为东周以后儒者的捏造,并没有因此推翻封建制度,更不能作出“事实上有小部分的国家如鲁晋卫滕等是周人的殖民部落”的结论。至于秦公“一则曰”,“再则曰”,“受天命”,而不肯在“天”字下面加个“子”字,也许真是没有“一些儿受周室分封的气息”,但却不能举一以概其余。梁启超说得对:

“武王克殷,广封先王之后,不过承认旧部落而已。及‘周公吊二叔之不咸,乃众建亲贤,以屏藩周’(《左传》僖公二十四年)。其新封之国盖数十,而同姓子弟什居七八。盖一面承认旧有之部落,而以新封诸国参错其间。实际上旧部落多为新建国之‘附庸’,间接以隶于天子。其诸国与中央之关系,大略分为甸,侯,卫,荒四种。甸为王几内之釆邑,侯即诸侯,卫盖旧部落之为附庸者,荒则封建所不及之边地也。”(见梁著《先秦政治思想史》六九页)

秦本“夷狄之邦”,在理当列入“荒”一类,秦没有受封,岂能作为西周没有封建制度的反证。郭君对于梁氏这种考证,不能加以反驳,专在五等五服和“受天命”上做工夫,未免过于枝节了。

(乙)郭君的另一种企图是引经据典,去成就他的曲说。例如他说:

“仆墉土田,当是附墉垣于土田周围,或周围附有墉垣之土田,故能成为熟语。此可窥见周代之殖民制度,后世之城垣当即起源于此。”(见《中国古代社会研究》 附录一八页)

“诗序言封言建,左氏亦云‘封卫于楚丘’,‘诸侯城楚丘而封卫’,可知春秋初年之所谓封建,犹不过筑城垣建宫室之移民运动而已。春秋之初年犹如是,则周代之初年更可知。故余始终相信,西周时代之社会断然非封建制度。”(见同书附录一九页)

郭君拿这些话来证明西周“断然非封建制度”,真会为有识者所齿冷!我们首先要问,他根据什么理由,可以断定“殖民制度”和“移民运动”一定是等于奴隶制度,而不会成为它种制度?!当纪元前七世纪,希腊人开始他们的殖民运动,他们在斯巴达和雅典所建立的国家固然是奴隶制的国家;但当十世纪时印加人的殖民运动所建的秘鲁的印加国(Das Peruanische Inkareich)却又不是奴隶制的,而是一个氏族团体支配另一个氏族团体。此外,郭君的大著既预备做恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的续篇,对于恩氏此书不讲熟烂胸中,至少也应当看过一遍罢。如果真正看过的话,就不应当忘记下面一件事:

“德意志的野蛮人将罗马人从他们自己的国家中解放出来,取了他们的全部土地三分之二,彼此分配起来。”(见《家庭、私有制和国家的起源》原文一五五页)

这不是殖民制度和移民运动么?然德意志人因此形成的国家不是奴隶制的国家而是封建制的国家,郭君对于这种事实作何感想?还有一层。他说:“春秋初年之所谓封建,犹不过筑城垣,建宫室之移民运动”,这不独不能作为“断然非封建制度”的反证,并且恰恰是在描写封建制度的状况。如果不相信,我可引一段话给他作个比较:

“城市在政治上起初总是在一个谋取徭役的地主统治之下,因为城市原是在他的保护之下建设起来的。城市最初的居民首先是由这种地主及其职员,仆役,和隶属的手工业者,农民成立的,次则为那些保持着身体自由的定居农民,以及寄居经商的异乡人。但后列这两种人的数目起初是非常之少的。最初的城市大半不过是君主和教监督的庄院,与平野地方这一类大庄院大致相同,只是前者有一道墙壁围绕着;就经济上讲。它们大都为农业城市。市民的主要职业在很长久的时期中仍是农业与牧畜;他们的田地和草原就在城墙以内。”(见莱姆斯《社会经济发展史》原文一二八页。亚东图书馆译本二二九至二三○页)

郭君看了这一段话又作何感想?高明的读者看见我对于这件小事,唠叨不已,恐怕有些厌烦,但这是没有办法的,因为和郭君争论,不能不将这种初步的智识介绍出来。现在总说一句:郭君上面那些引经据典的说法不独不能作西周非封建的制度反证,倒把这种制度证实了。

(丙)郭君最后的努力是要从字面上去推倒西周的真实不虚的封建制度。他说:,

“还有我们要了解封建的古义。古人所谓封是指封疆,字本作丰(古文作

乃树木之象形),《说文》训为草盛丰丰者,其实就是原始时代的境界林,《周礼·地官》‘封人掌诏王之社壝,为畿封而树之。凡封国设其社稷之壝,封其四疆。造都邑之封疆者亦如之’。畿封用树,犹是上古时代的遗意(此意于今犹存)。建就是建立社稷。《墨子·明鬼篇》云‘昔者虞夏商周三代之圣王,其始建国营都日,必择国之正坛置以为宗庙,必择木之修茂者立以为丛社(本作菆社,据孙贻让校改)。’这便是建的事体。所谓社稷也就是《诗经》上的‘田砠’,其遗意犹存于今之土地堂或‘泰山石敢当’之类,其实即是生殖器的崇拜。……故古人的所谓‘封建’,和我们现在所用的‘封建’,字义上正大有径庭。这种字面上的混淆,极初步的错误,我们是应该警戒的。”(见《中国古代社会研究》三○九至三一○页)

“列爵曰封,分土曰建。”

就是它的而且的确的定义。

三,我们对于郭君所举“西周……断然非封建制度”的反证既经驳斥。现在当进而讨论他所举的西周系奴隶制的事实。统观他的说法不是误解,就是牵强附会,甚至于连最聪明的农奴制的事实也拿来充数,吟特择其中比较重要的加以指摘。

(甲)郭君为着要说明周代的奴隶制,便极力描写周初的农业是怎样发达,而他的结论是:

“周代有那样发达的农业,所以它终竟把殷室吞灭了,而且完成了一个新的社会。”(见《中国古代社会研究》一五页)

他所谓新的社会不用说就是奴隶社会。其实他这种描写首先挖空了奴隶制度的基础,因为就现在已经考证的事实讲,

“奴隶制度多是在牧畜对于纯农业比较的占着优势,且是于对外贸易占着有利的地位的那些区域发达的。”(见山川均的《唯物史观经济史》昆仑译本一一○页)

周代既没有对外贸易,而又是农业比牧畜占优势,它不能像希腊罗马那样发生残酷的奴隶制,而于本来没有使农民完全奴隶化的亚细亚生产方法之后,达到一种较奴隶制为温和的农奴制,这是再自然也没有的事。郭君既不知道各国经济发展史,又没有弄清殷代的生产状况,只按照预定的公式去找材料,宜其一开始就跌倒了。

(乙)然上述一事还比较渺茫,我们即抛开它不讲,专来考察他的证据。他说:

“《周书》的十八篇中……有八篇是专门对付殷人说的话,……我们看那周公骂殷人是‘蠢殷’,‘戎殷’,‘庶殷’。或者说‘殷之顽民’,而且把那些‘庶殷’,征发来作洛邑,用种种严厉的话去恫吓他们,那不完全是表示着把被征服了的民族当成奴隶使用吗?”(见《中国古代社会研究》一五至一六页)

这段话之后,接着又来一段后来补充的案语。我们因其可以代替他所谓“周金中的奴隶制度”的例子,故一并介绍如下:

“《左》氏定四年传言,‘分鲁公以殷民六族:条氏,徐氏,萧氏,索氏,长勺氏,尾勺氏。与康叔以殷民七族:陶氏,施氏,繁氏:锜氏,樊氏,饥氏,终葵氏’。此明言以殷人为奴。此外,锡臣仆人民之事于古金中甚多,详见第四篇。”(见同书一六页)

这是郭君主张西周为奴隶制度的最重要的证据之一。然在事实上,“被征服了的民族当成奴隶使用”,“征发来作洛邑”。以及“古金文中甚多”“锡臣仆人民之事”这两点绝不能作为周代是奴隶制而非封建制的证据。其理由如下:

(1)所谓“当成奴隶使用”与“锡臣仆人民”,是否为真正的奴隶,没有征实,无从臆断,因为在现代资本主义的社会中,人民被“当成奴隶使用”的,所在都是,而封建社会更因臣仆人民附在土地上连同当作赏赐品,尤为当然的事。

(2)即退一步,承认他们都是真正的奴隶,也不能由此作出奴隶制度的结论,因为有奴隶制度固然要有奴隶的存在,但有奴隶的存在,不限定就形成奴隶制度。否则由《史记·商君鞅传》所谓

“僇力本业耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者举以为奴孥。”

的话去推测秦国的社会也是奴隶制度,郭君为什么又要说它是封建制度呢?岂不是和此处的理论自相矛盾么?

(3)封建制度中不独有农奴,而且有工奴,有纯粹的奴隶,郭君随便买一本欧洲经济史看一下,也可以知道。既是这样,又怎能断定这里所谓奴隶(其实不尽是奴隶,大都为农奴)一定不是封建制度中的而是奴隶制度中的呢?

(丙)郭君主张西周为奴隶制度的另一种最重要的证据是《七月》,《楚茨》,《甫田》,《大田》诸诗。我们现在分别来研究。《楚茨》一篇虽咏农事,所讲的是地主收得丰盈的农产物,忙于祭祀,看不出什么奴隶制或农奴制来。而《七月》和《甫田》两篇则不然:内中有几句话值得我们注意,就是:

“采荼薪樗,食我农人。”

“倬彼甫田,岁取十千,我取其陈,食我农人。”

骤然看来,这种说法可作奴隶制度的证据。因为两句“食我农人”表现奴隶为地主所豢养,不像农奴一样营着半独立的家庭生活。但仔细一看,却又不对。为什么呢?所谓“岁取十千”,应当是田为农奴所耕种,地主于收获时取得“十千”作为生产物地租(Produktenrente,Rent in kind);反之,田如果为奴隶所耕种,则一切的一切都为地主所有,用不着向谁去“取”(这个“取”字与所谓“吾欲二十而取一”的“取”字相同,是向农奴取,决不是从田中收获),更用不着规定租额。至于“我取其陈,食我农人”,不外因当时系自然经济,农产物不能作为商品售的,于是将陈腐的交给农人,去换取他们新鲜的农产物。“采荼薪樗,食我农人”,和上面“为公子裳”,“为公子裘”比铰,只是优美的东西归地主,恶劣的东西归农奴的意思。尤其是“言私其豵,献豜于公”两语足为铁证,因为只有农奴可以私有财物。奴隶是办不到的。这种解释丝毫也不勉强。

然西周为农奴制而非奴隶制,在《大田篇》所谓

“雨我公田,遂及我私。”

两句话中表现得尤为明白。不过我们在没有说明理由时,先要听一听郭君的高论:

“这首诗的性质稍稍不同,这是一首小农生活的诗,他自己是‘曾孙’的农夫,但同时也有他的私田。所谓‘雨我公田,遂及我私’,我看并不是所谓‘其中为公田,八家皆私百亩’的甚么井田制。……当时的土地一切都是公田。农人只是食陈的奴隶;但当时未经开垦的土地,当然很多。那农人们利用自己的余力去开垦了出来,当然就成为自己的私地了。这儿是后来奴隶制破坏的一个伏机,我们是应该注意的。”(见《中国古代社会研究》一三一页)

我们如果细玩这段话,就可以看出郭君是费了多大的气力才作出这种结论,然其中的纷乱也就要令人“叹为观止”了!我们首先要问所谓“小农”是一种什么样的农民?是自由农民,还是奴隶?如为自由农民,何以是“‘曾孙’的农夫”,何以有“公田”,何以又为“后来奴隶制破坏的一个伏机”?如为奴隶,何以叫做“小农“,何以在对于自己身体都不能自主的当儿,能有私田,何以又能于“土地一切是公田”的时候,而能开垦土地,作为“自己的私地”?我不相信郭君能明白答复这些问题,因为他一开步走,就遇着矛盾。郭君与其这样画地自缚,动弹不得,不如把这种农民比作罗马的大农业经营中一种有小屋和私地的特别奴隶,倒有些相像。可惜他不知道此事,平白失去一个比附的机会了。

可是我们把《七月》的“言私其豵,献豜于公”和《大田》的“雨我公田,遂及我私”对照一看,便知道这是一种普遍的现象,绝不能和罗马的特别奴隶相较。所谓“公田”,就是君主或领主的田,即欧洲封建制度中的地主直属的土地;所谓“私田”,就是分给农奴耕种,借以收取农产物维持生活的田,即欧洲封建制度中的归农奴使用的耕地。这两者形成一种农庄制度,而并且是封建制度中一种初期的形态,因为此处所表现的是一种劳动地租(Arbeitsrente,Labor rent)。像这样活画出一副农奴制的图形,郭君盲目不见,惟乱发“总之,当时的农民就是奴隶,已是可以断言的”议论。真是错得一塌糊涂!

(丁)郭君又说:

“这些奴隶在平时便做农;在有土木工事的时候便供徭役,在征战的时候,便不免要当兵或者是伕役了。”(见《中国古代社会研究》一三七至一三八页)

他除掉征引《邶风》的《击鼓》和《唐风》的《鸨羽》作证据外,又提到周公东征的诗,并且总结道:

“总之平时的农人便是战时的军人,在这《东山》一诗里也表现得异常明白。

“农人,工人,军人,结果就是奴隶。像这样的证据在《诗经》和《书经》里面是举不胜举。所以我们可以断定:奴隶制的社会组织是在周初才完成。”(见同书一四三页)

郭君认农工兵就是奴隶制中的奴隶,在《诗经》和《书经》上有“举不胜举”的证据,其实他没有举出一个正确的证据给我们看。这也怪不得他,因为西周本来就是没有这种制度,他怎能无中生有,找出真凭实据来呢?不过他因缺乏历史的知识,在上面企图证明军人为奴隶时,又供给我们一个西周非奴隶制的反证。这是怎样一回事呢?待我们说明出来。

奴隶的来源共有三种,一系犯罪人变为奴隶,二系负债的人变为奴隶。三则借战争的力量使俘虏和被征服的人变为奴隶。后者是一个主要的来源,前两者则当然有限,尤其是在周初不容易从前两者取得多量的奴隶,于是不能不依赖被征服的各族来供给。可是奴隶用来耕种或作土木工程都可以,却不能用去当兵打仗,因为他们一旦有兵器在手,马上就会倒戈相向。所以像罗马那样奴隶制的国家,几乎是事无大小(罗马不仅在农工商业和私人的服役中使用奴隶,即公共事业如庙堂,法庭,甚至于警察都用奴隶担任),都依赖奴隶去做,只有海陆军就全靠国中的小地主和小农民(奴隶在海陆军中做工人是有的,偶然充当兵士也是有的)作骨干,无非是防备奴隶造反。同样,周初如果真是奴隶制,周公岂能招募一些被征服的奴隶组成军队去东征,而且很勇敢地打仗三年,以致弄得斧破斨缺呢?单从这一点上看,我们也可以反证西周不是奴隶制。

现在总括起来说,郭君企图证明西周为奴隶制所举的种种证据,没有一种是能够成立的,不独不能成立,并且时常举出很显明的封建制度的证据去作奴隶制的证据,直等于自己对自己开顽笑。此外,他又说,“由氏族社会转移到奴隶制国家的这个关键,……用古代的话说来便是‘由帝而王’”,因此引出周绍溱君一篇《对于“诗书时代的社会变革及其思想的反映”的质疑(见《读书杂志》四五期),说“王道(即周之统一)的基础为农奴制;霸道的基础为奴隶制”,他们两人这种奇异的说法正可以相映成趣了。

(注)溱君的大文也和郭君的一样从一个死公式——以农业为基础的是封建制,以商业为基础的是奴隶制——出发,而其立论的肤浅与幼稚且远在郭君之上,故我们不愿加以批评。

郭君除掉认西周时代为奴隶制外,还认春秋以后至最近百年为封建制,我们本应继续加以反驳,不过他对于这个阶段的说法仅有一段,远不及朱其华君所说的详尽,因此我们批评的对象便当由郭君而转移到朱君了。但在我们线束之前,对于这部流行甚广的《中国古代社会研究》要作一个总评。

此书本不是一种有系统的著作,系由几篇论文杂凑而成,这一点作者在解题中也已经说过,没有什么奇怪。最奇怪的是此书内容的主旨恰和它的形态相等,是由两种东西杂凑而成:即经过伪造的摩尔根的“先史民族进化阶段”表和已经废弃的马克思的经济发展分期说。此书所根据的前提既经错误,则其结论必定错误,这是势所必至的。我们在上面虽指出它大批的错误,但那只是一部分,决非全体,因为我们的讨论仅限于经济方面,其他都因溢出范围而不能涉及。举例来说,他以为:

“事实上春秋战国时代的学者多是一些革命家——如老子,如管子,如杨子,如庄子,如韩非子,他们的思想多少都带着革命性的,此外如墨子算是保守派,孔子算是折衷派。”(见《中国古代社会研究》七一页)

他认代表贵族和封建地主阶级的老子,杨子,庄子为革命家,代表农工阶级的墨子为保守派,代表士和非封建地主阶级的孔子为折衷派,真是错得不成样子,然我们却不能在此处予以纠正(不过拙著《批评胡适中国哲学史大纲》正可暴露他这些错误)。又丹麦的古物学者所采用的“石器时代”,“铜器时代”和“铁器时代”的术语,摩尔根虽认“知识的进步必须有别样的更细密的分类”,然以为“在某些目的上是极有用的”(见《古代社会》原文第八页),所以他在书中仍用作划分时期的骨干。不意此等术语一到郭君的手中就变了形态,他告诉我们的有什么“土石器时代”(见《中国古代社会研究》一○页。按石器时代可分为旧石器时代与新石器时代,但从没有听过“土石器时代”的名词),又有什么“金石并用时代”(见同书二五一页),并且在这个时代下面注入“Enolithic Age”字样,查英中文并无这个名词,Neolithic Age原来是“新石器时代”的意思,今在前面加个E字,即变成“金石并用时代”,郭君真不愧为一个炼金术士!当人类进到石器时代,则他们所用的土器。木器,竹器,骨器或革器当然包括在内,用不着列举出来;当人类进到铜器时代,则他们所用的土器,木器,竹器,草器,骨器,石器,也当然包括在内,用不着列举出来,否则将不胜其烦,不独应称为“土石器时代”,并且应称为“土,革,木,竹,骨,……石器时代”,不独应称为“金石并用时代”,并且应称为“土,革,木,竹,骨,石……金。并用时代”。试问像这样一一列举,还成一个学术上的术语么?总之,郭君虽用过一番苦工,收集了不少的材料,但他这部书是没有丝毫科学价值的,谁要花钱购阅这个自命为恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的“续篇”,谁就有中毒的危险,谁要倚赖它作理论的根据,谁就是没有脑子的胡涂虫!

(本章完)

上一篇 回目录 下一篇

或

或 ,农字所从者亦均是此形。

,农字所从者亦均是此形。 即石字。《卜辞》罄字作

即石字。《卜辞》罄字作 ,从此作,象形

,从此作,象形 即罄形也。(王氏有此说,见‘《戬释》’一八叶)罄为石器,故知辰亦必石器。殷代文字还在创造的途中,其象形文所象之物必为当时所实有。辰既像石器之形,则当时耕具犹用石刀,殊可断论。”(见同书二四八页)

即罄形也。(王氏有此说,见‘《戬释》’一八叶)罄为石器,故知辰亦必石器。殷代文字还在创造的途中,其象形文所象之物必为当时所实有。辰既像石器之形,则当时耕具犹用石刀,殊可断论。”(见同书二四八页) 乃树木之象形),《说文》训为草盛丰丰者,其实就是原始时代的境界林,《周礼·地官》‘封人掌诏王之社壝,为畿封而树之。凡封国设其社稷之壝,封其四疆。造都邑之封疆者亦如之’。畿封用树,犹是上古时代的遗意(此意于今犹存)。建就是建立社稷。《墨子·明鬼篇》云‘昔者虞夏商周三代之圣王,其始建国营都日,必择国之正坛置以为宗庙,必择木之修茂者立以为丛社(本作菆社,据孙贻让校改)。’这便是建的事体。所谓社稷也就是《诗经》上的‘田砠’,其遗意犹存于今之土地堂或‘泰山石敢当’之类,其实即是生殖器的崇拜。……故古人的所谓‘封建’,和我们现在所用的‘封建’,字义上正大有径庭。这种字面上的混淆,极初步的错误,我们是应该警戒的。”(见《中国古代社会研究》三○九至三一○页)

乃树木之象形),《说文》训为草盛丰丰者,其实就是原始时代的境界林,《周礼·地官》‘封人掌诏王之社壝,为畿封而树之。凡封国设其社稷之壝,封其四疆。造都邑之封疆者亦如之’。畿封用树,犹是上古时代的遗意(此意于今犹存)。建就是建立社稷。《墨子·明鬼篇》云‘昔者虞夏商周三代之圣王,其始建国营都日,必择国之正坛置以为宗庙,必择木之修茂者立以为丛社(本作菆社,据孙贻让校改)。’这便是建的事体。所谓社稷也就是《诗经》上的‘田砠’,其遗意犹存于今之土地堂或‘泰山石敢当’之类,其实即是生殖器的崇拜。……故古人的所谓‘封建’,和我们现在所用的‘封建’,字义上正大有径庭。这种字面上的混淆,极初步的错误,我们是应该警戒的。”(见《中国古代社会研究》三○九至三一○页)